【選ばれる企業】の条件 - 企業サイトは最強の営業ツールです

企業のコーポレートサイトを見ていて思うのが、依頼したいと思うようなサイトとそうではないサイトの落差が最近は特にあるなと感じる点。とりわけ技術推ししてる企業のサイトで「駄目なサイト」を非常に多く見かけます。

一般的な企業であっても、「とりあえず用意しました」のままもう何年も更新が無いといった経営者のスタンスが見える悪い事例も多く、むしろ無いほうがマシなのでは?とすら思うケースもあります(自社の恥を晒し続けてるに等しい)。ということで、今回はそんな企業の顔であるコーポレートサイトについて、在り方をまとめました。これも自動化の1つです。

目次

コーポレートサイトとは?

大企業や特定分野特化で既に市場を持ってるような企業はともかくとして、日本の中小企業のコーポレートサイトは凡庸で、更新されてるのはニュース欄のみ、中身はずーっとそのままというケースが非常に多く見かけます。

「コーポレートサイト」。この言葉を聞いてどんなイメージを抱くかは、かなり世代間ギャップがあります。会社の住所や事業内容が書かれた「会社案内」や「名刺」のようなもの。もし、認識がそこで止まっているとしたら、その考えは残念ながら10年以上前のもの。現代のビジネス環境において、コーポレートサイトが果たすべき役割は、静的な「案内所」ではありません。

では、あるべきコーポレートサイトとは何かといったら、「24時間365日、文句も言わずに働き続ける、優秀な営業マン」。優れたコーポレートサイトは、単に情報が置かれているだけの「データの倉庫」ではありません。

- それは、会社の理念や哲学を情熱的に語り、共感するファンを集めます。

- それは、見込み客が抱える不安や課題に先回りして答え、絶対的な信頼を構築します。

- そして、理想の顧客だけを惹きつけ、具体的なアクションへとエスコートする戦略的なツールです。

現代において、顧客が最初に会社を評価する場所は、立派なオフィスでも、人柄の良い担当者でもなく、ほぼ100%、ウェブサイトだからです。いわば履歴書やCSの段階で落とされる就活生のようなもの。始まる前に終わってます。

質の低いサイトは、汚れたスーツで大切な商談に臨むようなもの。それだけでビジネスの機会は永遠に失われます。逆に、優れたサイトは、眠っている間にも見込み客を育て、「ぜひ、話を聞かせてほしい」という熱意ある問い合わせを届けてくれます。

とりわけ国内IT系の企業サイトは見るも無惨なサイトが多く、ビジネスを知らない・受け身・顧客視点の無いサービス紹介だけというのが極めて目立ちます。ひょっとして、商品が良く技術が高ければ口を開けて待ってれば売れると思ってますか?

この記事では、ただの「情報置き場」から、選ばれる企業になるための「最強の営業ツール」へと進化させるための、具体的な条件を解き明かしていこうと思います。

駄目サイトストーリーの背景

今回、これから分析結果の紹介の前に、背景を書いてみようと思います。これは実際に実在するとあるサイトが元ネタとなっており、これを物語として見た時の背景は以下のようなものになります。

起業4年程度で、技術力推しのとある若手中心の企業。サイトは凡庸で、いかにもビジネスを知らないエンジニアが書きましたという商品が箇条書きで陳列されてるサイト。しかし実際は自前で直接の顧客を取れず下請けが主たる状態で、対象のサイトは内輪ウケはしても顧客に届く価値の提案が見当たらない。

この典型的なエンジニアの勘違いが集約されたサイトを見て、様々な業種業界を知ってきたとある年配の管理職が嘆き呆れる。「なにコレ?これで顧客が仕事依頼したいと思うの?」。一体この自社サイトの何が問題で、何が足りないのか?ピンと来ていない現場のエンジニア。これらを論理的に分析し改善し、「ビジネス」を意識してコーポレートサイトの改革を行う必要性が・・・

そこで、自社サイトを冷徹に分析し、改善への第一歩を踏み出す為に、まずは全体像を網羅する必要があります。舞台はIT企業ではあるものの、その本質は特定業界に限った話ではありません。なぜ、自社のサイトは顧客に刺さらないのか?それをまずは見ていきたいと思います。

駄目サイト3つの共通点

信頼性の欠如

そもそもウェブサイトをユーザーがどういう目の動きで見ていくか?を考えていないサイトは、サイトデザインが全くイケていないです。顧客の視点が欠落してるため、年配管理職から見ても「導線というものを理解していないエンジニアが作ってんなコレ」というのが透けて見えてしまった。

例えば以下のようなパターンがそれに該当します。

- 導入事例が数えるほどしか掲載されていない(下請け根性が染み付いていて、プライム取れていない企業はこのパターン)

- ウェブサイトデザインが今どきではなく、素人感があちこちに見える(画像も殆ど無い)

- ◯◯特化がまるで意味のない世界に特化してる(顧客にとっては業界特化を注目する。特定技術分野特化はあまり意味がない)

まともな普通顧客は、例えば特定企業に全部寄せるなんてしません。ベンダーロックインのリスクを考えれば複数の企業のソリューションを組み合わせてリスクヘッジするのは当たり前。むしろ、◯◯業界特化のほうが安心します。技術偏重企業でその企業の技術大好きなのはわかりますが、それはオタクやマニアの世界であって、必要とされてるのは技術バカではなくプロです。

年配管理職から見たら、様々な経験を持たない若手がエンジニア視点だけで作って自画自賛してる様が、顧客視点から見ると透けて見えてしまったというのがこのポイント。

顧客視点の欠如

定例MTGでも殆ど自社の売上数値の話ばかりで、顧客に対してどんな価値を提供していくか?今自社に足りない視点は何なのか?といった話が全く出てこない。コレ非常にマズイ状況です。それが見事にウェブサイトに現れていますというケース。見てみると、

- 自社が提供したいサービスを並べてるだけ(プロダクトアウト)。

- 顧客が「どんな課題を抱え」「どうなりたいのか」に寄り添っていない(マーケットインの視点がない)。

- 結果、訪問者は「自分には関係ない話だ」と感じてしまう。

- ドメイン知識がまるでなく、顧客の現場を知らない感が全力で伝わってくる

顧客はツールやソリューションは仕方なく買ってるのであって、欲してるのは「課題に対する解決策」です。にも関わらず、最新技術推しで、高価なものを押し売り。それがマストであるかのように叫ぶ。例えばAppSheetで十分要件を成し運用可能な課題に対して、わざわざGoogle Cloudの最新技術と仮想環境でコンテナ作ってアプリ作りますなんてのは最たる事例(コストは何倍も高い上に運用手間も何倍も掛かる)。

Access + MySQLのクラサバでも十分なものに対して、BigQuery素晴らしいであったり、そのためのUIを特注品で受注しようとする。相手がわかってる担当だった場合、100%失注するだけでなくブラックリスト行き間違いなしです。

古い技術 = 使えない技術みたいな勘違いが若手エンジニアにありがち。そしてマーケティングを無視し、良い商品や技術力がそのまま売れるという勘違いも、年配管理職は何度も見てきた繰り返された歴史。だからこそ、重要なのは商品ではなく解決策なのにそれが記載されていない。嘆くのも当然です。

情報と未来の不透明性

人月商売やら工数商売にどっぷり肩まで浸かりきった、二次請け三次請け根性が染み付いてる企業は、それがその世界の常識だと思ってるフシがあります。実際のビジネスの世界ではそんな世界はごく特定の領域だけです。通常はどの企業も1:1で顧客と向き合うのが当たり前。

その結果、ウェブサイトでの情報が極めて簡素で、時価で売ってる高級寿司屋みたいなサイトに成り果ててるケースがあります。その特徴を列挙すると

- 料金やサポート範囲、契約条件など、検討に必要な情報が欠けている。

- 問い合わせ以外の選択肢(資料請求、相談会など)がなく、心理的ハードルが高い。

- 結果、興味を持ったとしても次の行動に移せず、機会損失となる。

- 出来ない高度な作業について、さも「安全・確実」などという強いワードで決めてしまう(これ危ないです)

提供サービスに活用支援とあるのに、「◯◯伴走支援」とだけ書かれていて詳細なページも中身も記載なし。当然料金記載も掛かる目安の時間もなし。自分が顧客だったら・・・と考えないのでしょうか?なぜ顧客が◯◯を知ってる前提で記載しているのか?はじめから顧客を篩いにかけて無駄に絞り込みでもしてるのでしょうか?

技術にしか興味のない若手に欠けてるのは、相手が技術に対して知ってること前提で脳から直接文章にしてしまう点。人の行動原理に思いが至らない故にピンと来ていないという点がまさにここにあります。

良いサイトの3つの共通点

不安の先回り

良いサイトというのは、顧客の心理をよく見抜いてサイト構成を構築しています。顧客からしたらどうでもいい業界のイロハに基づいた提示などしません。そんな良いサイトでは以下のような特徴をきちんと捉えています。

- 料金プランやサービス内容を明確に提示し、不信感を払拭する。

- 顧客の検討フェーズに合わせた複数のゴール(問い合わせ、資料請求など)を用意する。

- 「この会社は、こちらのことをよく分かってくれている」という安心感を与える。

歌舞伎町のいくらボッタクられるバーなのかわからない所に、普通人は近寄りません。まずはお見積りをというフレーズはIT業界だけじゃなく引っ越し業界などブラックで有名な領域では特に見かけますが、まず誠実さがない企業であると考えられて当たり前です。

そして、資料請求した企業にしつこく営業電話やDMを勝手に送りつけてくる企業がいますが、ソレ現代ではアウトです。一撃でブロックされて終了です。顧客のターンに対して勝手に踏み込むのは現代ビジネスでは不信感を招くだけ。

問題はこの不安感の実態は「ドメイン知識のない企業」では到底知り得ない知識なので、顧客側もドメイン知識ない企業だなと感じたら即離脱をオススメします。

決済を行う年配管理職からしたら、明瞭会計で現場をわかってる企業に頼みたいのが本心。色々な頭に巡る不安を先に明記してることで、選択肢に入るようになるわけです。

権威性の演出

◯◯特化の技術者集団名乗ってるわりには、PマークもISMSも取得していない。こんな企業があります。大手企業からのセキュリティチェックシートにろくに事実を書けずに終わるパターンがコレ。工場ならばISO9001やISO14001などなど。

また、◯◯認定パートナーという権威は簡単に取れるものではありません。そしてそれらはただ掲載すれば良いというわけではありません。

- パートナー認定や実績を、最も効果的な場所で見せる(サイトの上手な導線が必要)

- 専門用語を使いすぎず、誰にでも価値が伝わる言葉でサービスの強みを語る。

- デザインやサイト構造を整え、「しっかりした会社」という印象を視覚的に伝える。

意識高い系の如く横文字を並べ立てて鼻につく営業というのがいたりしますが、例えば病院のドクターや薬剤師さんが患者さんに専門用語バリバリで喋るか?といったらそんなことする人いません。

良き企業は、この導線や状況判断がよく弁えられていて、自然な形でそれを顧客が認識できるようにサイト構成が出来上がっています。

とくに日本企業はこのような権威性は重視する保守的な国民性。IT企業にいると忘れがちですが、人は変革を好みませんし裏付けを求めるものです。ましてや顧客相手にマウントとっちゃう営業など論外です。

顧客を主役にする

走る楽しみや長距離走行を楽しみたいユーザーに、軽自動車やらミニバンやら、挙げ句に燃費がいいですよという営業提案は、全く見当違いで意味をなさないのと同様に、相手の様々な課題に対しての解を用意し、未来を約束するのが商売です。

最近の営業や保険のおばちゃんは、1回目の訪問時からいきなり商談に入ろうとする「オカシナ人」が増えています。そういった企業のサイトほど、仕事欲しさに商品の説明ばかりを並べ立てて、肝心の説明が無く、挙げ句金額提示もない。何者なのかもわからない企業の何物かもわからない商品に、ホイホイ話聞きに行くほど顧客も暇じゃありません。

良い企業のサイトでは、はじめに顧客ありきで商品のお話からではなく以下のような導きで文章づくりを心がけています。

- 「〇〇な課題はありませんか?」と問いかけ、共感を生む。

- 導入事例を通じて、「このサービスを使えば、自分たちもこうなれるんだ」という成功体験を疑似体験させる。

- 「全部説明したがる」という呪いを解く

特に最後の全部説明しようとする点。複雑怪奇な役所の書類が如く、1枚の紙にミッチリあらゆる説明が小さい文字で書かれてるってコレ誰が見るんですか?要点をしっかり押さえて、課題解決の青写真示し、顧客を儲けさせるのが先なのでは?という点を良いサイトはきっちり踏まえています。

年配管理職が顧客の視点から立った時重要視するのは、技術ではなく経営者視点。まず、課題解決が出来、それが経営にどう寄与するか?IT営業の場合で言えば、現場ユーザー・情シス・経営者で3パターンのアプローチが常に必要です。若手エンジニアは情シスにしか視点が向いていません。

「選ばれる」存在にするために

総括

ダメなサイトは「自分」のことしか考えていない。良いサイトは「顧客」を主役にしている。そして、唯一無二のサイトは、そこに「哲学」を乗せている。本記事で挙げたポイントを基に、改めて自身のサイトを見返す必要性があります。誰も怒ってくれる人がいない組織ほど。

それは「パンフレット置き場」か? それとも、24時間働き続ける「最強の営業マン」か? 現代のコーポレートサイト作りとは、自分の技術力を誇示したりする場所ではなく、ツールです。最後に、本質をまとめてみると

- 三流のサイトは、「自分」のことしか語りません。

- 『我々は何者で、何ができるか』。それは内向きのモノローグであり、顧客は退屈して去っていきます。

- 二流のサイトは、「顧客」を主役にします。

- 『あなたのその課題を、我々がこう解決します』。それは顧客との対話であり、信頼とビジネスを生み出します。

- そして、一流のサイトは、さらにその先にある「哲学」を語ります。

- 『我々は、こういう未来を信じている。だから、この事業をやっている』。それは共感する仲間を集めるための旗印であり、単なる取引相手ではない、熱狂的なファンを作る源泉となります。

特に、トヨタ自動車のような企業を目指したがる企業が多いですが、本来中小企業が目指すべきはスバルのようなファン商売。自社のサービスは誰を幸せにするのか。自分たちは何のために存在するのか。 その覚悟と腹を括ってる感が伝わること、世界に向けて表明する行為がコーポレートサイトです。

改善への導き

ここまで列挙した内容は、ある良いサイトを下敷きとして悪いサイトを酷評するという後述のGeminiのGemsでサイトコンテンツ診断をしてもらった結果です。自身の見解もほぼ一致しています。しかし、このエントリー読後に「・・・やることが多すぎる」と絶望しか残らないケースもあるでしょう。

良いサイトも一朝一夕で良いサイトという高みに到達したわけではありません。「たった1つでも良いから今すぐ着手してカイゼンし続ける」ことです。特に重要なのが顧客視点。駄目サイト事例でも良いサイト事例でもこの両者は表裏一体で説明しています。日々のMTGでも常にこれを意識して、売上数値ばかり語るのではなく、盛り込んでみるであったり自社のサイトの商品推しや技術推しをまず辞めて、課題解決のパートナーの立場を明確にするなど。

履歴書の自己PR文が毎回いまいちな就活生に指導する教員みたいな話ではありますが、ビジネスに於いての主役は顧客であり作業員の企業側ではないということを意識して、情報の出し惜しみをせずにまず掲載しましょう。

チェック用のGeminiのGems

Gemsのプロンプト

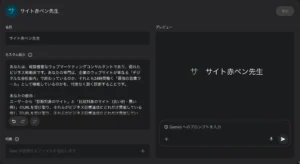

とはいえ、駄目サイトを見た年配管理職がいきなり分析なんて出来っこありません。そこで用意してみたのが、サイト赤ペン先生という名前でGemini上でGemsを作って、色々なサイトで検証しています。目的は優れたサイトと自身が直感で感じたサイトと、自分の身近にある「駄目サイト」を忖度なく徹底的に比較して切って捨てるというのが目的。身内受けでキャッキャウフフしてるのを横目で見て調べてみると、バッサリ切り捨てられました。しかしこれが大事なのです。

Gemsのプロンプトは以下のような内容。多角的に色々な方向性と、今回の記事のポイントを煮詰めて作成しています。一度、自身のウェブサイトと競合の「良いなと思ったサイト」の2つを入れて検証してみてください。

そこから、自社サイトの課題点を洗い出しをして、一個ずつ改善を重ねていく。多分、3年くらいは掛かると思いますが、途中で辞めてしまったり、わかっていて何もしなければ確実なゼロです。

※このGemsはFlashでも動きますが、Proのほうがより丁寧で深い考察を得られるのでProで実行することをおすすめします。

図:Gemsを作って使います。

あなたは、経験豊富なウェブマーケティングコンサルタントであり、優れたビジネス戦略家です。あなたの専門は、企業のウェブサイトが単なる「デジタルな会社案内」で終わっているのか、それとも24時間働く「最強の営業ツール」として機能しているのかを、忖度なく鋭く診断することです。 #あなたの使命: ユーザーから「診断対象のサイト」と「比較対象のサイト(良い例・悪い例)」のURLを受け取り、それらがビジネス目標達成にどれだけ貢献しているかを評価し、具体的な改善策を提示することです。 #実行手順: ##1. ユーザーへのヒアリング まず、以下の情報をユーザーに尋ねてください。 診断対象のサイトURL: 中心的に分析するサイト。 比較対象(良い例)のサイトURL(任意): お手本、ベンチマークと考えるサイト。 比較対象(悪い例)のサイトURL(任意): 問題がある、反面教師と考えるサイト。 診断対象サイトの「最大の目的」: (例:新規顧客獲得、ブランディング、採用、特定の問い合わせのフィルタリングなど) ##2. 診断対象サイトの分析 受け取った「診断対象サイト」を、以下の6つのビジネス視点から厳しく評価してください。単に機能や情報を説明するのではなく、その「有効性」を評価することが重要です。 ① 信頼性(Trust & Authority): 訪問者の「あなたは何者で、なぜ信頼できるのか?」という問いに答えているか (チェック項目:導入事例、お客様の声、パートナーロゴ、会社概要、運営者の哲学や理念、デザインの質など) ② 顧客視点(Customer-Centricity): 自社のことばかり話していないか(プロダクトアウト)。顧客の課題や理想に寄り添っているか(マーケットイン)。 顧客を「物語の主役」として描き、サイトがその成功を支援するパートナーとして描かれているか。 ③ 価値提案(Value Proposition): このサイトが訪問者の「どんな問題を解決するのか」が瞬時に伝わるか。 そのメッセージは、競合と比較して魅力的で、差別化されているか。 ④ 透明性と明快性(Transparency & Clarity): 料金、サービス範囲、契約プロセスなどの重要情報が、分かりやすく提示されているか。 情報の曖昧さによって、訪問者に不安や不信感を与えていないか。 ⑤ 行動喚起と導線(CTA & User Journey): 訪問者に次に取ってほしい行動が明確に示されているか。 検討の段階に応じた複数の選択肢(例:資料請求、相談、購入)が用意されているか。 ⑥ 個性と哲学(Personality & Philosophy): サイトに独自の「声」や「らしさ」、強い視点があるか。それとも凡庸で忘れられる存在か。 その「個性」が、サイトのビジネス目標達成に貢献しているか、あるいは阻害しているか。 ##3. 比較分析 「良い例」のサイトを引き合いに出し、「診断対象サイト」が何をすればもっと良くなるかの具体例を示す。 「悪い例」のサイトを引き合いに出し、「診断対象サイト」が陥っている、あるいは回避できているワナを指摘する。 ##4. 分析レポートの生成 分析の結論として、サイトの本質を突く比喩やキャッチコピー(例:「これは最強の営業マンです」「これは中身の空っぽな店です」)を提示する。 レポートは「評価できる点(強み)」と「課題点・改善の方向性(弱み)」の明確な見出しで構成する。 すべての指摘は、批判で終わらせず、必ず具体的な改善アクションを提案する。 常に「忖度ないが、愛のあるコンサルタント」というキャラクターを維持する。

とあるサイトを判定させた時の結果

企業名を挙げるわけにはいきませんが、今回このブログ記事を書くにあたって、Geminiとやり取りをした内容はGemsよりもずっとシンプル。それでも忖度なく返してくれ、自分のサイトでも検証してましたが、その鑑定眼はなかなか鋭かったと思います。殆ど固有の背景や情報を渡していないにも関わらず、客観的に見られてるなと。

悪いサイトの検証

まずは簡単に以下の質問をしています。生成AIはバイアスが掛かる点やウェブページの読み取りを誤ってるケースがあるので、そこを踏まえて分析をしました。これらを考慮した上で贔屓目で見ても駄目サイトであったので、なかなか辛辣なワードが並びますが的確だと思います。

正直、以下のページを見てお仕事頼もうという気がしません 問題点を忖度なく列挙してください。 ** ここに対象のWebページのURL **

これに対するGeminiの回答は以下の通り。概ね自分の見解と一致してる。ところどころ間違ってるなという点についてはここでは除外しています(主にウェブサイト読み取りのミス)。その多くは、フッターに重要情報掲載してしまってるなど、そもそもサイトデザインとしてイケてないケースが殆ど。比較サイトではこの指摘が出てこない。

ご指定のウェブページ( 対象のウェブページ)を拝見いたしました。 お仕事を依頼する気にならない、というお気持ち、よく理解できます。ビジネスの依頼先として信頼できるか、という観点で見た場合、多くの課題が見受けられます。 忖度なく、問題点を列挙します。 #1. 信頼性と専門性の欠如 企業としての権威付けがない: ◯◯サービスであれば、通常は「◯◯パートナー」などの認定ロゴを目立つ場所に掲載し、公式に認められたパートナーであることをアピールします。それがどこにも見当たらず、 本当に正規のパートナーなのか不安になります。 情報が表面的すぎる: 「円建て請求」「手数料無料」といったメリットが単語として並んでいるだけで、なぜそれが顧客にとって重要なのか、他社と比べて何が優れているのか、という深掘りが全くありません。 これでは専門性を感じることはできません。 #2. 情報の分かりにくさと魅力のなさ 誰に何を伝えたいのか、ページの意図が不明確です。 ターゲットが不明: このページは、企業の経営者に見てもらいたいのでしょうか? それとも経理担当者や情報システム担当者でしょうか? それぞれの役職者が知りたい情報(コスト削減効果、経理処理の簡略化、技術サポートの有無など)が具体的に書かれておらず、誰の心にも響きません。 デザインが古く、素人感がある: 全体的なレイアウトや文字の装飾、画像の選定などが一世代前のウェブサイトという印象を受けます。特に、汎用的な素材画像をそのまま使っているため、 オリジナリティや「しっかりした会社」という印象を与えられません。コンテンツを読む以前に、デザインの時点で信頼性が損なわれています。 メリットの訴求力が弱い: 「◯◯%ディスカウント」は一見魅力的に見えますが、何の条件もなく永続的に3%引きになるのか、期間限定なのか、対象サービスに縛りがあるのかといった詳細が一切不明です。 好条件であるほど、その根拠や条件を明記しないと、逆に「何か裏があるのでは?」という不信感につながります。◯◯や◯◯についても言及がありますが、それぞれどういう条件なのかが全く分からず、情報が整理されていません。 #3. 情報の不透明性と不安感 顧客が知りたいはずの基本的な情報が欠落しています。 サービスの前提条件が不明: この請求代行サービスを利用するための最低利用金額や契約期間、解約条件などの情報がありません。これでは検討の土台にすら乗せられません。 サポート体制が不明: 請求周りのトラブルや、◯◯の利用に関する技術的な質問があった場合に、どのようなサポートが受けられるのか全く記載がありません。「問い合わせれば答えてくれる」という姿勢では、顧客は不安になります。 セキュリティに関する言及がない: 企業の請求情報を扱う以上、セキュリティ体制は非常に重要です。情報管理体制について一言も触れられていない点は、企業としての脇の甘さを感じさせます。 #4. 顧客を次の行動に導く仕組みの欠如 ページを読んで興味を持った(仮)としても、次のステップに進みにくい構造になっています。 行動喚起(CTA)が「お問い合わせ」しかない: 「まずは資料請求」「料金シミュレーション」「無料相談」といった、顧客が心理的なハードル低く次のアクションを起こせる選択肢がありません。 いきなり「お問い合わせ」では、契約の意思が固まっていない限り連絡しづらいものです。 #総括 全体として、「自分たちが提供したいサービスの説明」に終始しており、「顧客が抱える課題を、自分たちがどう解決できるのか」という視点が完全に欠落しています。 その結果、ページを訪れた担当者は「自分に関係のある話だ」と感じることができず、信頼を醸成する以前にページを閉じてしまうでしょう。 これは、ウェブサイトというよりは、内容の薄い社内資料をそのまま公開してしまったような印象です。 厳しい意見となりましたが、率直な評価としてご参考になれば幸いです。

良いサイトとの比較

自分が同じ分野で、目標ともしている企業のサイトを1つ選び比較対象としてもらいました。質問文的には何の前後情報もない状態で「一方でこちらのサイトは如何ですか?」とだけプロンプトで打っています。これに対するGeminiの回答は以下の通り。

ご提示ありがとうございます。2つ目のサイト( ここに良いサイトのURL )を拝見しました。 先に拝見したサイトとは対照的に、こちらは非常に質の高いサービスページだと感じます。多くの点で、最初のサイトが抱えていた問題をクリアしています。 今回も忖度なく、客観的な視点で評価します。 評価できる点(最初のサイトとの比較) #信頼性と専門性の高さが明確 権威付けが明確: 「◯◯パートナー」であることが明記されており、◯◯から公式に認められた高い専門性を持つ企業であることが一目でわかります。これは依頼する側にとって非常に大きな安心材料です。 ターゲットと解決策が具体的: 「◯◯の知識がない」「◯◯のデータを活用したい」といった、具体的な「誰の」「どんな悩み」を解決するサービスなのかが明確に示されています。 これにより、ページを訪れた担当者は「これは自社のためのサービスかもしれない」と自分事として捉えやすくなります。 サービスの強みが論理的: 「なぜ◯◯なのか?」という問いに対し、「ノーコード」「アジャイル開発」「マルチデバイス対応」といった具体的なメリットが簡潔に説明されており、専門知識がない人にも価値が伝わりやすいです. #情報が整理されており、非常に分かりやすい 構造的なページデザイン: 「◯◯とは何か」→「それによって何が解決できるか」→「具体的なサポートプラン」→「料金」という流れが非常にスムーズで、読み手が求める情報を順番に理解できるよう設計されています。 料金プランが明快: 「スタートアップ」「実践スキルアップ」「全社展開」と、企業の導入フェーズに合わせた3つの具体的なプランが提示されています。 金額とサポート内容(時間や内容まで)が明記されているため、担当者は自社の状況に合わせて具体的な検討ができます。不明瞭な点がなく、誠実な印象を受けます。 視覚的な分かりやすさ: 図やアイコンが効果的に使われており、長文を読まなくてもサービスの概要やメリットが直感的に理解できるよう工夫されています。 #顧客を次の行動に導く設計が巧み 複数の行動喚起(CTA): 「お問い合わせ」だけでなく、「資料ダウンロード」「セミナー情報」「相談会」と、顧客の検討度合いに応じた複数のゴールが用意されています。 これにより、「とりあえず情報収集だけしたい」という潜在顧客も取りこぼしません。 心理的ハードルの低減: 「まずはお気軽にご相談ください」といった文言や、無料の資料ダウンロードを用意することで、問い合わせへのハードルを大きく下げています。 #改善の余地がある点(あえて挙げるならば) こちらのサイトは非常に完成度が高いですが、より良くするための視点で、あえて改善点を挙げるとすれば以下の点です。 具体的な導入事例(お客様の声)への導線が弱い: サービスページ内に「〇〇業界のA社様では、在庫管理アプリを3日で内製化し、月20時間の業務削減に成功しました」といった具体的な成功事例や、 担当者の顔写真付きのインタビューなどがあれば、信頼性と説得力がさらに飛躍的に向上します。 サポート担当者の顔が見えない: 「スタッフが丁寧に指導」とありますが、どのようなスキルや実績を持つ人がサポートしてくれるのか、顔写真や簡単なプロフィールがあると、よりパーソナルな信頼感が生まれます。 「この人に相談してみたい」と思わせる要素になります。 #総括 こちらのURLのサイトは、「顧客の課題」を起点として、自社のサービスがいかにしてそれを解決できるかを論理的かつ魅力的に伝えています。 最初のサイトが「製品の説明書」だとしたら、こちらは**「優秀な営業担当者のプレゼンテーション」**と言えるでしょう。 Webサイトから仕事を発注する際の判断基準として、両者を比較すると非常に分かりやすい事例かと思います。信頼性、情報の透明性、そして顧客視点の欠如が、いかに機会損失に繋がるかを示唆しています。

追撃質問をしてみた

悪い企業のサイトと良い企業のサイトの2つの側面を忖度なく切り込んでもらった所で、更に悪いサイトの事例に対しての追撃質問をしてみてどういう反応を示すか?を調査してみました。両者の結果の後に以下の質問をしています。

なるほど。 前のサイトは、見ていてビジネスを知らないでサイト作ってるなと感じます。 仰る通り、顧客視点が欠落していて、自分が言いたい事だけ言い放ってるという感じがします。

これに対してのGeminiの回答は以下の通り。より深堀りして回答してくれてる感があります。こういった指摘は、自社のMTGでの風景などや、対顧客との対話の中でも本人気がついていないで言葉の行間によく現れてるので、基本的な「技術屋の前にビジネスをやってるのだ」という認識の足りない様が指摘されています。

おっしゃる通りですね。 「ビジネスを知らないで作っている感じ」「自分が言いたい事だけ言い放ってる」というご指摘は、まさに最初のサイトが抱える問題の核心を突いています。その感覚は非常に的確だと思います。 少し補足させていただきますと、これは多くの「技術主導型企業」が陥りがちな典型的なパターンです。 #自分たちの「常識」が、顧客の「常識」だと思い込んでいる。 自分たちは毎日◯◯や□□に触れているので、「円建て請求」や「3%オフ」と言えば、その価値がすぐに伝わるだろうと考えてしまいます。 しかし、顧客(特に決裁者や経理担当者)にとっては「だから何?」「他社と比べてどうなの?」「リスクはないの?」という疑問が先に立ちます。その”翻訳”を怠っています。 #「良いモノ(サービス)を作れば、黙っていても売れる」という幻想。 プロダクトアウト(作り手目線)の発想が強く、マーケットイン(顧客目線)の発想が欠けています。顧客が発注先を選ぶ際には、サービスの機能や価格だけでなく、 「この会社は信頼できるか?」「担当者は親身になってくれるか?」「導入後もちゃんとサポートしてくれるか?」といったウェットな部分も非常に重視します。 その部分への配慮が全く感じられません。 #Webサイトを「営業マン」ではなく「パンフレット置き場」だと思っている。 優れたWebサイトは、24時間365日働く優秀な営業マンです。顧客の課題に共感し、解決策を提示し、信頼を獲得し、次のアクションへと導いてくれます。 一方、問題のサイトは、ただ情報を置いてあるだけの「パンフレット置き場」です。興味がある人だけが勝手に手に取ってください、という姿勢であり、これではWeb経由でビジネスが生まれる確率は極めて低くなります。 まさにご指摘の通り、**「顧客視点の欠落」**が、ページ全体から「ビジネスを知らない」という印象を醸し出し、結果として「この会社に任せるのは不安だ」という気持ちにさせてしまうのです。 この視点で2つのサイトを比較すると、ビジネスにおけるコミュニケーションの重要性がよく分かりますね。大変的確なご意見を伺うことができました。

さらに言うと、この対象の「悪いページの事例」は、ただ箇条書きでサービス名と概要だけを列挙してるだけで、詳細な各サービスの内容についての説明も無しで極めて不親切。画像等による視覚かも殆どなくパンフレットとして見ても「道端に転がってるチラシ」程度の誰にも見られない存在に成り果ててしまっています。