NotebookLMで自分だけの専用生成AIを作ろう

⇒2023年12月、Geminiの一部としてNotebookLMは登場しました。その後、2024年6月に日本語での利用が可能となり、2025年2月5日にGoogle Workspaceのコアサービスとして取り込まれ、NotebookLM Plus(現:NotebookLM Pro)がプランの範疇で標準装備となりました。

Geminiを利用してる仕組みであり、生成AIのチャットボットを簡単に作れるという触れ込みですが、標準装備されてるGemini Advancedとの違いがわからないという人や、そもそも存在自体知らないという人も割と居たりします。そこで、せっかく標準装備されたNotebookLMを業務で活用する手法についてまとめてみようと思います。

目次

- 1 今回利用するツール等

- 2 NotebookLMとはなにか?

- 3 活用法

- 4 活用企業の事例動画

- 5 関連リンク

今回利用するツール等

NotebookLMは個人のGoogleアカウントでも利用することが可能です。また前述にあるようにGoogle Workspaceアカウントの場合には上位のNotebookLM Proが現時点で利用可能になっています。

更に上位のNotebookLM Enterpriseというサービスも別個用意されており、大企業などで社内運用をする場合、このサービスのみを単独で利用したいといったようなケースで活用が可能となっています。

今回はGoogle Workspaceで利用できるNotebookLM Proを基準にどのようなことが出来るのか?にフォーカスしてまとめています。Gemini for Google Workspaceについては別のサービスとなる為、以下を参照してください。

※2025年6月、Geminiの一部改訂に伴い、NotebookLM PlusはNotebookLM Proへと改称されました。

NotebookLMとはなにか?

一体何者なのか?

Gemini AdvancedというGeminiを利用した生成AIチャットが存在し、こちらはこちらで最近はGemini 2.0 Pro対応や1.5 Deep Researchに対応など機能増強がなされています(いずれもGoogle Workspaceアカウントで利用が可能になっています)。

その中でのNotebookLMという存在。ファイルを読み取ってのアクションならばGemini Advancedでもドライブ参照が拡張機能によって探索は可能になっています。そうなると存在意義がわからない・・・という人は結構います。

では、NotebookLMは一体何者なのか?というと、これは特定のデータソースをアップロードし、その中身に限定して生成AIとやり取りをする事の出来る「範囲限定の特定分野特化型のAIチャット」であるという点。Advancedは汎用であるため確かに情報が多い反面、社内情報やクローズドな資料に対してアクションを取れない、ノイズ情報が多くハルシネーションが厳しいという弱点があります。

故に使い所というものが存在し、ドライブ内の莫大な情報内を検索・まとめならばGemini Advancedのほうが有利と言えますが、特定情報内部の探索やまとめについてはNotebookLMのほうが有利と言えます。

範囲限定の情報源に基づいて、これまで外部企業のサービスにお金を払って作ってもらっていたような旧来のチャットボットやクラウドサービスが不要になるという点がNotebookLMの大きなポイントになっています。Geminiの土台を使いつつ、面倒な事前準備無しで資料をアップするだけで完成するので、使わないのは勿体ないサービスです。

図:NotebookLM Proの画面

LMとLM Proの違いと制約

両者の違い比較表

個人のGoogleアカウントで使えるNotebookLMと、Google Workspaceで利用できるNotebookLM Pro。両者の違いはスペックの差と言うよりも利用できるサービス量の違いになります。ただ、Google Workspace Business StarterではLM Proはプランに含まれていないので、Business Standard以上のプランで無償で使えるという状況にあります。

よって、Business Starterや個人のGoogleアカウントでLM Proを使いたい場合には追加課金が必要です。公式の相違点まとめはこちらになります。

※ちなみにCloud Identity Freeアカウントの場合、LM Proではなく通常のNotebookLMになりますので要注意。

| 項目 | NotebookLM | LM Pro |

| ノートの数 | 100 | 500 |

| ノートに使うリソースの数 | 50 | 300 |

| 1日のチャット数 | 50 | 500 |

| 1日の音声生成 | 3 | 20 |

| プレミアム機能 | 無し | 有り |

| データ保護 | 無し | 有り |

プレミアム機能とデータ保護

前述最後の行にあるプレミアム機能とデータ保護は、LM Pro以上の重要な差になります。データ保護についてですが、個人のGoogleアカウントで利用可能なNotebookLMはそのデータはGeminiの学習として利用される可能性やGoogle側レビュアーによって中身を見られる可能性があります。一方、LM Proは学習利用もされずレビュアーにより検閲される事もありません。

一方、プレミアム機能についてですが、主なポイントとして

- 作成したNotebookを組織内の別のユーザと共有することが出来る(個人アカウントだと50人と共有が可能)

- チャットスタイルのカスタマイズ(応答の長さや反応の仕方など)

- Notebookの利用状況分析機能(アクセス解析やクエリ実行状況など)

また、Google Workspaceのコアサービスとなっているため、Googleによるサポート対象となっています。

図:チャットスタイルを変更中

共通のデータの制約

NotebookLMおよびLM Pro共通のデータ上の制約が別に存在します。公式ドキュメントはこちら。

- 1つのソースで含めることの出来る文字数は上限500,000語です。

- ファイルサイズの上限は1つのソースで200MBまでです。

また対応してるデータソースとしては以下のようなものがサポートされています。

- Googleドキュメントとスライド(スプレッドシートは未対応)

- PDF、テキスト、Markdown、HTML

- ウェブサイトのURL(テキストのみが対象且つログインが不要なページのみ)

- Youtubeの動画のURL(字幕付き一般公開動画のみで長さではなく発言内容が上限500,000語の上限は同じ)

- オーディオファイル(MP3やWAV、M4Aなどに対応。文字起こしが出来、多数の言語に対応)

となっています。ドキュメント以外のものまで対応している為、実は思っているよりも幅広い活用が出来るのではないかと思います。よくある質問の内容にも目を通して、活用出来るシーンを一考してみると良いでしょう。

Google Workspaceはお得に使える

Google Workspace Business Standardの人はこのNotebookLM Proをフル活用することができます。240円分の値上げ相当は十分回収できるのではないかと思います。

現在、Google Workspace Business Standardは価格は1600円/月。一方、単独でNotebook LM Proを使いたいというケースもあると思います。その場合、NotebookLM ProというかGemini + NotebookLM Proだけを単独で契約することも可能です。こちらの場合、Google One AI Premiumというものがありますが、2TBのストレージ付で価格は2900円/月となっています。

Google Workspace Business Standardと比較して1300円ほど高く、単独導入はちょっと躊躇う金額です。よって、独自ドメイン取得やその維持費、導入の手間を勘案してGoogle Workspace Business Standardのほうが良いという判断であれば、そちらのほうがお得です。(Google One AI Premiumは個人向けのサービスです)。

以下では、Google Workspace用の初年度10%割引のプロモーションコードを配布していますので活用してみてください。

活用法

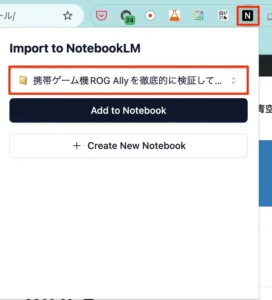

拡張機能で簡単追加

文書ファイルなどはローカルやDriveより直接ソースとして追加が可能です。URLやYoutubeなどはそのURLを一つずつ登録が必要になります。ただURLとYoutubeに関してはURLインポートをより手軽に行えるChromeの拡張機能などもサードパーティ作られていたりされていたりするので、拡張機能も併用すると尚効率よくNotebookLMが使えるかもしれない。

拡張機能上から今見ているウェブサイトを元に新Notebookを作成したり、既存のNotebookに追加が簡単に出来、Youtubeについても同様にボタン一発でじゃんじゃん追加できました。

※ただしこの拡張機能はGoogle公式のものではないので、利用は自己責任です。

図:拡張機能でURLを連続登録

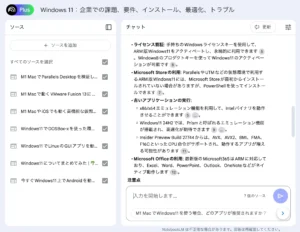

社内文書を読み込ませて検索

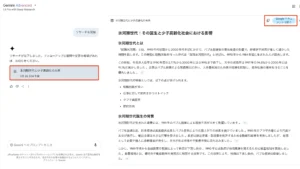

最も企業内でのポピュラーな使い方としては、就業規則や品質管理基準などの規定集を読み込ませて、要約や検索とジャンプが出来る仕組みを構築してしまう点。500,000語の上限があるので、ある程度の塊に分割しておき複数ソースとして登録しておくことがポイント。これまではWordやPDFがポンとアップしてあるだけで、自分の目的の内容がどこにあるのか?は「明確にそのワードを知っていてピンポイントにたどり着ける人」以外は、順番に探索が必要でした。

NotebookLMに食わせておくだけで単なるPDF文書が規定集検索システムへと早変わりします。全文検索システムなど不要ですし、Google Driveでは他のノイズ情報が多すぎて検索の邪魔にすらなってる。NotebookLMならではの使い方になります。これを社内メンバーに共有し(グループアドレスで共有が可能)、規定が更新されたらソースを削除し入れ替えるだけ。

試しに厚労省の就業規則モデルのPDFをアップして、育児休業について聞いてみたところ、結果の要約および該当規定へのジャンプが出てきて、目的の情報にたどり着けました。社内展開することで問い合わせに時間を消費することが減るかもしれません。

他にも契約書の類を読み込ませて質問を読み込ませて添削をしたり、読み込ませた内容に対する法令チェックなど業務に直結するような使い方も出来る為、自分の業務でどんな用途でNotebookLMに仕事をやらせることが出来るか?が業務改善の大きなポイントになります。

個人利用では製品の莫大なページ数のマニュアルを読み込ませて、使い方や注意点などをわかりやすい解説でピックアップしてもらうというのがお気に入りです。製品マニュアルって読みづらい上に堅苦しい説明で理解が難しいケースが多いですから。

※ただしドキュメント内のグラフや画像は読み取れないのでテキストデータのみが対象になります。(後日のアップデートによって、画像やグラフも読み取れるようになりました)

図:自作の専用AIチャットボット

図:就業規則を読み込ませてみた

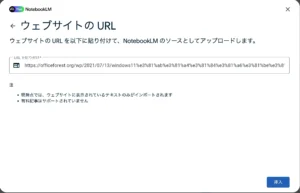

URLを読み込ませて利用する

自分のブログはもともと自分のための知見を集めて整理し、蓄積しておくためのナレッジベースとしてのブログであり、自分自身も活用しています。例えば、Windows11に関する情報であったりは数多くのこれまでのノウハウやナレッジを蓄積していますが、同じような事例でGoogle Workspaceのアップデート情報を毎年まとめています。

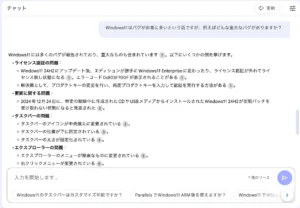

これらURLを全部ソースとして追加して、串刺しにした上でナレッジデータベース検索として活用することが可能です。試しにWindows11関連の複数のブログページを追加してみて質問をしてみました。

ARM版Windows11の特徴と活用方法について聞いてみました。ただし内容が一部古い状態のものがあるため、ナレッジの日々のメンテナンスは人間がしっかり行う必要性があります。

結果は自分が書いた文章ですが、一部情報が古い場所が見つかったりしたので後で書き直しておこうといったようなチェックをすることが出来、またハルシネーションが無い非常に正確な情報をピックアップすることが出来ました。バグ情報やアップデート情報なども蓄積してるので、それらの情報を瞬時に取り出せる点からもヘルプデスクの助けになるのではないかと思います。自分の書いたページも膨大な文字数と項目があるので単純検索でここから探すのは正直ちょっと苦痛でした。

アップデート情報やバグに関する情報はRSSなどを活用して随時ドライブに蓄積しておくといった仕組みを併用するとメンテナンスに掛かる労力を減らしつつこの恩恵を受けるといったものが作れるでしょう。

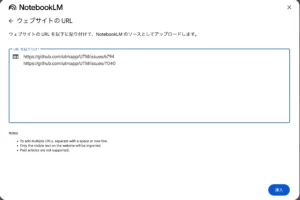

※2025年6月16日確認ですが、まだリリース情報出ていませんが一度に複数のURLを一括で追加できるようになりました。

図:URLを複数追加してあげる

図:Gemini Advancedとは違い正確な情報を手に入れられる

図:バグ情報を取り出してみた

図:一度に複数URL追加出来るようになった

Youtubeを利用する

Youtubeで公開されてる動画をそのまま読み込ませてNotebookLMで問い合わせが可能です。要件に字幕が・・・みたいな話はありますが、自分の動画は字幕設定入れていませんが取り込むことは出来ました。後述の音声取り込みと同じ動画ソースです。

動画を取り込み音声を取り出して文字起こしをして問い合わせは同じです。ただし動画なので特定のチャプターや時間への直接ジャンプなどの機能が無いのが残念。ピンポイントに飛べたら最高なのですが。

動画の場合、非公開になると30日以内にノートブックが自動削除されたりするので要注意です。

Youtube動画を利用する場合の注意点として以下のようなものがあります。

- live動画は取り込み出来ません。

- 一部の動画はなぜか取り込むことが出来ないケースがあります(例:こちらの動画)

- 風景だけの動画や、トークの無い動画、字幕ファイルの付いていない動画は現在読み込みや文字起こしは出来ません。

- 同様にテロップだけの動画も文字起こしが出来ません。

故に、喋りの無い増満自動車さんのような動画は文字起こしが出来ないので要注意です。レクチャー系動画では、喋りや字幕ファイルを付けないケースが出てきそうですね(音声がある場合には文字起こしが可能)。

図:動画に対してもノートを作れる

Deep Research結果を利用する

2025年2月20日、Google WorkspaceのGemini AdvancedにてGemini 1.5 Deep Researchが有効化されて、プラン内で追加課金無しで使えるようになりました。通常のチャットでの返答と異なり、深い情報収集とレポート作成を行ってくれる本来は高価なサービスなのですが、これと併用してみました。生成AI界隈では今一番ホットな機能です。

- テーマとしては「氷河期世代の原因と少子化、高齢化が招く未来について情報をまとめてください」。

- リサーチ開始をクリックして待ちます。

- 様々なウェブサイトを探索して情報をまとめあげてくれます。まとめ作成までは数分掛かります(今回のテーマだと7分くらい掛かりました。文字数は6800文字で出力されました)。

- その後レポートが出来ましたら、Googleドキュメント形式で出力が出来るのでドライブに保存しておく。

- ファイルはマイドライブ直下に生成されます。

- Chromeでポップアップがブロックされることがあるのでgemini.google.comでは許可しておいて上げましょう。

- そしてこのGoogleドキュメントをNotebookLMに食わせて探索してみる。

内容は言わずもがなであったり、また個人的に経験してきた内容からすると随分とマイルドな内容だなぁと思う一方、Deep Researchの内容も文字数は莫大なので、NotebookLMでの検索性を組み合わせると、真実に一気にたどり着けるかもしれない。

図:Deep Researchをまず行う

図:レポートを読み込ませて探索を実行する

図:生成レポートに対してNotebookを作成する

音声ファイルを利用する

Gemini for Google WorkspaceにはMeetによるミーティングの場合、自動で議事録を取ってくれる機能がありますが2025年2月時点では英語にしか対応しておらず、使えない状態です。

また、講演会や研修会などの内容をICレコーダを利用して録音した内容からの文字起こしというシーンはGemini for Google Workspaceでは対応出来ません。よって、これらのシーンに於いては音声ファイルからの文字起こし→その内容に対してNotebookLMで探索といったことが可能になっています。

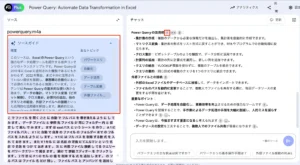

試しにPower Queryの動画内の音声をM4Aで取り出したものを、アップロードしてみてNotebookLMで問い合わせをしてみました。

- 各項目についてるポイントのリンクをクリックするとソースガイドが表示され、文字起こし内容が要約して出てくる

- 取り込んだデータをテキスト化し、発言内容に対してNotebookLMでチャット問い合わせが可能。

- 各ポイントの数字をクリックすると、文字起こしした場所にジャンプする

自分が作った動画のVoiceroidで作った音声ではありましたが、よくまとまっている上に、問い合わせに対しての返しも適切でした。講演会等や研修会などは録音しておき、後で動画で振り返るのも良いのですが、音声文字起こしならではの利点を得られるのがNotebookLMと言えます(動画だと全部見なければならないし、欲しい情報が何分の場所にあるのか?なんてわからない)。

※Meetの録画で動画を撮っておき、動画をM4Aに変換(WindowsならXmedia Recordなど使って変換可能)。この音声ファイルを読み込ませて議事録作成でも良いのではないでしょうか?誰が発言した内容なのか?はわかりませんが、どんな会議でどんな内容が話されたのか?で十分議事録として第三者が要約で見る資料が出来上がります。

図:音声に対してテキスト同様問い合わせが可能

図:ソースガイドに文字起こしされる

データ比較をやらせたい場合

NotebookLMではGoogleスプレッドシートやExcel、CSVデータの取り込みに対応していません。では、データ比較はやらせることは出来ないのか?といったらそんなことは無く、以下の手順で実現することが可能です。

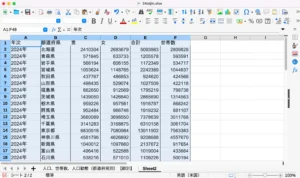

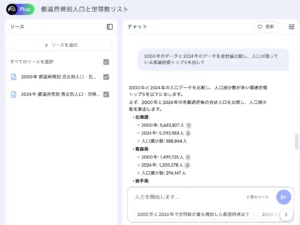

今回はe-Statの住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査の2000年および2024年のExcelデータをダウンロードして比較をさせてみました。データ編集作業はLibreOfficeを使っています。

- Excelデータにおいて都道府県、男、女、合計、世帯数の4列を別シートにコピーする

- 1列目に空列を追加して年次を入れてあげる(2020年など)

- 5列をコピーする

- NotebookLMにてソースを追加にてコピーしたテキストを選ぶ

- 3.のデータを貼り付けて挿入をクリック

- データソース名を変更し、2000年 都道府県別 男女別人口・世帯数とでも名付ける

- 同じ作業を2024年のデータでも行い2つのデータソースを追加状態にする

- この状態で、「2000年のデータと2024年のデータを合計値比較し、人口が減っている都道府県トップ5を出して」と問い合わせを実行

同じデータ形式でCSVだとそもそも取り込めませんが、拡張子をTXTに変更するとCSVであっても取り込めるようです。表形式のPDFでも行けるのではないでしょうか?

実際の回答は数字のピックアップと比較自体は正しいです。ですが生成AIですのできちんと検算しておくのは必要でしょう。実際質問のプロンプトによっては間違った回答が出ます。きちんとした指示で出してみたら正しい比較結果を出してることは検算で確認しました。今回の結果で言えば以下のような結果を導き出せました。ダントツで北海道の人口減少が激しいとわかりました。

1.北海道: 588,844人減少 2.新潟県: 344,714人減少 3.福島県: 341,125人減少 4.青森県: 294,147人減少 5.秋田県: 278,851人減少

同じような構図で、例えば正誤表的な処理をやらせるであったり、串刺しにした上でのマインドマップ作成など色々とこの比較型処理は面白いかもしれません。

図:LibreOfficeでデータを加工

図:テキストで貼り付ける

図:比較をしてみました

英語資料のまま日本語で質問可能

本当は翻訳させようと思っていたのですが、英語のPDF資料をアップロードしてそのまま日本語で問い合わせをしてみたところ、日本語で回答がきっちり返ってきました。つまり、事前にPDFファイルを翻訳して作り直して・・・みたいなことが不要です。もちろん引用元へのジャンプ先は翻訳前の原文のままです。

英語を読めなくもないのですが得意ではないので、アップしてそのまま日本語で今回の資料で言えば、「構築するサーバーに必要なスペック教えて」でバッチリVMの要求スペックが返ってきて解説もしてくれます。Googleの技術資料などは日本語訳がされておらず英語のPDFのままアップされて終わってるものがあったりするので非常に助かる。

他のケースでも英語のほうが情報が先行していて日本語訳が遅れてくるといったようなケースでは、そのままアップそのまま日本語問い合わせで活用出来てしまいます。

図:日本語のまま問い合わせ可能

マインドマップ作成

標準で作成可能になりました

次項ではChatGPTの機能を使って実現していましたが、2025年3月19日X.comにてNotebookLM単体でマインドマップ作成機能きてるよというので調査してみました。ソースはこちらのようです。

Google Workspaceアカウントには来ていませんでしたが、個人のGoogleアカウントでは来ていました。マインドマップ作成手順は以下の通りです。

- ソースを読み込ませると以前はブリーフィングドキュメントだった位置にマインドマップというボタンがあるのでクリック

- 右サイドバーのメモにマインドマップが生成されるのでクリックする

- マインドマップが表示され、展開や縮小など自由自在に操作出来る

- ダウンロードボタンを押すと現在展開してる状態のpng画像がダウンロードされるので資料で使えます。

余計な外部サービスを使わずに済むので、NotebookLMもどんどん進化していってるなと感じました。公式ドキュメントはこちらに掲載されています。

図:マインドマップを作成した

図:マインドマップを表示してみた

図:ダウンロードした画像

他のサービスを併用してマインドマップ作成

現在のGemini AdvancedやNotebookLMは、スライド生成や図表生成が殆ど出来ません。この辺りはChatGPTに対して遅れているポイントと言えます。質問した内容とその流れで図表生成してほしいケースは多々あるのですが。

しかし、ChatGPTはWhimsical Diagrams GPTというGPTsを使うことでマインドマップのテキストデータから図表を作成することが可能です。故にGeminiで出来ないならChatGPTで併用という事も可能です。マインドマップツールでこういう離れ業が出来たら良いのですが。

- NotebookLMにて例えば氷河期世代のデータソースに対して「このデータソースに基づくマインドマップを作成してください」と問い合わせ

- 生成された文章をコピーする

- Whimsical Diagrams GPTのページを開き、こちらのリンクをクリックするとChatGPTにこのGPTsが追加される

- GPTsがオンになってるチャット欄で、「以下の内容についてマインドマップを作成してください。」という文章に続けて、2.のコピペ内容を貼り付ける

- すると接続許可を問われるので許可を与える

- 許可するとテキストのマインドマップデータより、マインドマップの図表を生成してくれる

- この画像をダウンロードして資料で利用する

- マインドマップの終端のブロックをクリックすると該当の項目にジャンプして議論が開始される

このWhimsical Diagrams GPTは無償でも利用できるのですが、もちろん上限が決まってるのでビジネスで使う場合には課金が必要です。もちろんデータの保護の面を考えると、ChatGPTも法人契約をしたほうが望ましいでしょう。単独でGeminiおよびNotebookLMがこれに対応してくれれば最高なのですが。

図:マインドマップを生成

音声概要でポッドキャスト生成

概要

2025年4月29日、それまで英語での生成しかできなかったNotebook LMの俗にポッドキャスト機能と呼ばれていた音声読み上げ機能が日本語対応として装備されました。右上の音声概要にある「生成」をクリックするだけで、読み込ませた資料を元に男女二人の人工音声AIがラジオ討論形式で読み上げをしてくれる機能で、さながらNotebookラジオ。50の言語に対応しています。

TBSラジオの森本毅郎スタンバイや今ならば夕方のネットワークトゥデイのような、世の中のニュースを語るみたいな形で、文字からではなく耳から学習や知識を仕入れる人に取ってはありがたい機能です。まさに聞けば見えてくる!!

単純に機械音声が読みあげているだけかと思ったのですが、間のとり方、掛け合い、フィラーワード、リアクション、さらにはラジオは音声のみで伝えないと行けないので数々のラジオコメンテーターのスキル、番組構成などが網羅されているようで、かなり画期的な機能に仕上がっています。

以下に単純に読み込ませて、サンプルの音声を生成してアップロードしました。特にプロンプトで追加の指定はしていません。

図:生成はここから実行します

This just in... the @NotebookLM hosts have some rather exciting news they'd like to share with you all: pic.twitter.com/SSptNWtdqk

— NotebookLM (@NotebookLM) April 29, 2025

いくつかの注意点

本機能ですがいくつか注意点があります。それは

- 生成した音声はダウンロードはできますが、1つしか残しておけません。

- デフォルトでは日本語での読み上げとなるので、これまで英語でのポッドキャストで英語学習していた人は、右上の設定→生成言語を英語にしてから再度音声を生成し直すと可能です。

- フリー版のNotebookLMでは1日に3回まで生成が可能です。NotebookLM Proの場合は1日20回まで生成が可能です。

- 音声概要のカスタマイズのプロンプトは500文字まで指示できます。

- オーディオの公開共有は現在、個人のGoogleアカウントでは有効でGoogle Workspaceアカウントでは使えません。

- インタラクティブモードは現在、英語で生成された時にだけ利用が可能で日本語の場合は未対応となっています。

- 英語で一度出力後、生成言語をデフォルトに戻して日本語で出力が可能です。和訳結果として聞くことが可能です。

- 漢字の読み上げ、とくに人名や専門用語で間違った読み上げがある。カスタマイズプロンプトで調整出来るかな?

音声概要に関する公式のドキュメントはこちらになります。

図:英語で出したい場合は出力言語を変更が必要

プロンプトでの生成指定

カスタマイズにて音声概要の生成に対して一定の指示を出して変化をつけることが可能です。主に代表的なプロンプトとしては

- 大阪弁で掛け合いをしながら、真面目に解説して

- ◯◯と◯◯というキャラが対談しているように名台詞を織り交ぜながら解説して

- 資料のこの部分にフォーカスを絞って解説して

- 暗いニュースなので、全体的に深刻な感情で解説して

生成した音声をダウンロードして、ブログの冒頭に添付するなどブログ素材としても使えそうです。大阪弁解説にしたらちょっとイントネーションや無理やり大阪弁で喋ってる感がありますが、それでも元の音声からするとポジティブというか雰囲気も違うのが面白い。

図:プロンプトで出力の指示を加えることが可能

Googleの「NotebookLM」で、ポッドキャスト音声(2人の人物による音声解説)を生成する機能が、

ついに日本語に対応!これはめっちゃわかりやすい。ためしに「関西弁でボケとツッコミを入れながら面白おかしく解説して」というカスタム指示を入れてみたところ、… pic.twitter.com/Zc1poSFITj

— エクセル兄さん(たてばやし淳)@AI時代のExcel術_書籍多数 (@excel_niisan) April 29, 2025

これは笑った。

Googleの「NotebookLM」で、ポッドキャスト音声(2人の人物による音声解説)を生成する機能が、

ついに日本語に対応。ためしに「機動戦士ガンダムのアムロとシャアが対談しているように、名台詞をふんだんに織り交ぜて」というカスタム指示を入れてみたところ、… pic.twitter.com/UtQXjaFUc0

— エクセル兄さん(たてばやし淳)@AI時代のExcel術_書籍多数 (@excel_niisan) April 29, 2025

さらなる応用事例

音声にイントロ、BGMをつけてみたり、音声から文字起こしを行い、その内容をVoiceVoxを使って「ずんだもんとめたん」に置き換えて動画を再編集してみたりと、いろいろな用途に使えそうです。

Youtube動画素材への再利用という形でNotebookLMを素材生成のマシンとして使えるのは面白いと思います。また、現在は追加用APIなどは公開されていませんが、RSSなどで毎日最新の業界ニュースをNotebookLMにURL追加して、サマリーをポッドキャスト化して社内で配信。一日の始まりをまずはポッドキャストで聞いてから、なんて仕組みも作れそうです。

生成される音声の長さなどは毎回ちょっとずつ違い、同じ素材でも7分の時もあれば14分と倍のこともあったりと色々プロンプトで調整を掛けながら作っていくと良いでしょう。

Githubをソースに使いたい

2025年6月4日にGeminiのチャットアプリではGithub連携して、問い合わせする機能が実装されました。しかし、NotebookLMでは同様のことが出来る連携機能は備わっていません。

しかし、公開されてるリポジトリであるならば、以下の手順で取り込んでNotebookLMで問い合わせすることが可能です。試しにmacOSの仮想環境であるUTMについてリポジトリを取り込んでみました。

- リポジトリのトップのURLを開く

- github.comをuithubに変更してリロード

- リポジトリ情報がテキスト化されるのでこのURLを取得する

- NotebookLMにウェブサイトとしてソースに追加する

uithubにするとテキストで階層化された情報が出てくるのですが、規定の出力数が500000トークンとなってるので、表示に収まらないケースがあります。1000000まで指定してからURLをコピーしてみたものを追加しました。

図:uithubでディレクトリ構造をテキスト化

図:ソース追加してNotebookLMで読み込み

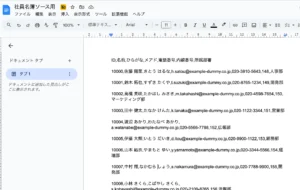

社員名簿検索を作る方法

NotebookLMで社員名簿をGoogleドキュメントの中に表形式で作っていて見つかった問題点として、「NotebookLMは表形式の読み込みが苦手」という点。とある人を検索させてみたら、別の人の情報が出てきたなんてことが・・・

現在、NotebookLMはスプレッドシートデータやCSVデータの読み込みに未対応であるため、これだとちょっとイマイチです。そこで検証してみたのが、きちんと整備したスプシのデータを「コピーしたテキスト」で取り込む手法です。ファイルからの読み込みではないので、メンバーチェンジや属性変更があったら貼り直しになりますが、スプシまでは自動化は出来るので半自動化で管理が可能です。

この為のサンプルデータはこちらに用意しました。データはGeminiにてダミーデータを生成しています。中身は社員名簿が2シート、情シスのみ担当業務表を1つ用意しています。1名だけ同姓同名の人を社員名簿に入れてあります。

- スプシのデータ1やデータ2、情シス担当それぞれのシートをA1から最後の列の最終行まで全部コピー

- NotebookLMのデータソース追加にて、コピーしたテキストをクリック

- それぞれ独立したソースとして、1.でコピーしたものを貼り付ける

スプシ対応してくれれば、この作業もなくなり完全自動化が出来ますが、NotebookLM側が対応してくれることを期待しています。しかしこれで、社員名簿の検索システムが完成しました。情シスのみ担当業務表を持っているので追加していますが、きちんとうまくまとめて返してきてくれています。出先で◯◯の担当って誰だっけ?みたいな検索がスマホ1つで可能になります。

図:コピーしたテキストで貼り付ける

図:見事にヒット。情シスのみ担当も出てきた

LLMS.txtを読み込ませる

検索エンジンからの流入が現在あちこちで激減している様子。確かに生成AIでの検索はノイズも少なくピンポイントに返してくる上に、妙な広告も無いので、StackOverFlowなどは質問する人も回答する人も激減しており消滅する危機に。ニュースサイトでもアクセスが激減しており、従来のSEO対策は終わりを迎えつつあります。

ということでWordPressにLLMS.txtを自動生成するものを導入し、LLMOが重要なんて話も出てきました(但し各社まだ正式に対応してるわけじゃない)。

このtxtをNotebookLMに取り込んでみました。自分のサイトのLLMS.txtはこちらになります。すると、RSSのAtomフィード同様に中身は投稿時などで即時更新されるようになっているので、一個NotebookLMに入れておくだけで、自分のサイトの中身をクロールし、NotebookLM上で検索をすることが可能になります(完全なものではないけれど)。

今後はRSSの変わりにLLMS.txtを提供するなんてのが当たり前になり、生成AI上からの誘導でブログを見てもらう時代が来るかもしれません。

図:LLMS.txtを読み込ませて検索をしてみる

常に追記型のファイルをソースで利用する

通常、NotebookLMで利用するソースはPDFであったりYoutubeの動画であったり、現在既に完成していて静的なソースを用います。しかし、URLといった内容が変動する可能性がある動的なソースも扱うことが可能です。

この理屈を利用して、前述にある「社員名簿検索を作る方法」といったものもスプシではなくGASなどを使ってGoogleドキュメントに追記しておき、そのドキュメントをNotebookLMにソースとして追加する事で、ソースデータのメンテナンスをドキュメント側に持ってくることが可能です。

人間が手作業でドキュメントの中身を書き換えても良いのですが、GASで中身を動的に書き換えることで常にNotebookLMのボットを最新に保つといったことに使えます。例えば前述の社員名簿データならばスプシ側に以下のようなGASを仕込み、トリガーでセットしておきます。サンプルのスプレッドシートおよびドキュメントをコピーしてみてください(コードはスプシ側に入っています)。サンプルはデータ1シートの内容だけ、ドキュメントに出力しています。

//書き込み先ドキュメントのID

var docid = "書き込み先ドキュメントのファイルID";

//スプシのデータ1の内容をドキュメントに洗替で書き込む

function exportToDoc(){

//指定のドキュメントの中身を全削除

let doc = DocumentApp.openById(docid);

let body = doc.getBody();

body.clear();

//スプシの内容を取得して一括でドキュメントに追記

let bodyedit = "";

let ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

let sheet = ss.getSheetByName("データ1");

let data = sheet.getDataRange().getValues();

//ループで行を加工してbodyeditに追加していく

for(let i = 0;i<data.length;i++){

//レコードを一個取り出す

let rec = data[i];

//カンマ区切りに変換

let temparr = rec.join(',');

//temparrの末尾に改行コードをいれる

temparr = temparr + "\n\n";

//データをbodyeditに追加していく

bodyedit = bodyedit + temparr;

}

//ドキュメントに一括で追記する

body.appendParagraph(bodyedit);

}

- 実行時にドキュメントの中身を一旦全削除しています。

- スプシのデータ1シートの中身を取得して、カンマ区切りに変換した後に改行2個を入れてどんどん変数に追記

- 最後にドキュメントに対して変数の中身を一括書き込み

- このドキュメントをソースに追加しておき、GASはトリガーで自動実行を仕掛けておく

図:これでスプシのデータをメンテしておけばオッケー

組織外ユーザに共有する

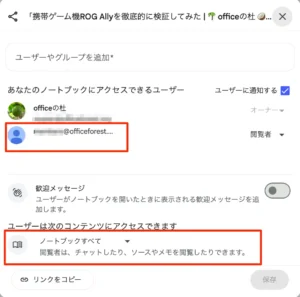

Google Workspaceアカウントで作成したNotebookLMは通常、外部共有は出来ません(故人のGoogleアカウントではそれが可能です)。しかしふと調査してみたら、グループアドレスを使うことで外部のメンバーに対しても共有することが出来るのがわかりました。

管理コンソールにて、グループを作成しドメイン外のユーザーを追加したアドレスをもって、共有画面に追加してみたところ、外部のgmail.comユーザでも閲覧することが可能になりました。もちろん、無条件に全公開という設定は出来ないですが、グループアドレスを使うことで特定ユーザには公開できることがわかったので、お客様に対するデモなどで使えそうです。

※2025年8月2日、このグループアドレスを使った手法、どうやらサイレントアップデートで使えなくなったようです。以前はこちらのエントリーに「組織外のユーザーを含む内部 Google グループとノートブックを共有すると、外部のユーザーも共有ノートブックにアクセスできるようになります。」という記載があったのですが(WebArchiveの証拠)。

図:グループアドレスで共有をしよう

活用企業の事例動画

関連リンク

- グーグル新AI搭載、ユーザー支援型ノートアプリ「NotebookLM」

- NotebookLM + Agentspace を使った(開発)体験

- 【もう情報洪水に溺れない!】GoogleのAIノート「NotebookLM」でビジネスを加速!

- 【経営者必読】DeNA 南場会長「AIにオールイン」決めた注目の経営判断、背景 講演全文

- エヌビディアCEO、グーグルの「NotebookLM」に夢中--背景にはAI推論への期待

- 新AIサービス「Google Agentspace」とは? 統合検索・自動化・情報整理で働き方を変える

- DeNA南場会長も使う「NotebookLM」って何? 自分だけのチャットAIが作れる話題のGoogle製サービス、いまさら聞けない活用法

- Audio Overview - NotebookLM now lets you listen to a conversation about your sources

- Gemini Deep Researchとは?使い方や料金、活用事例を徹底解説!

- グーグルの「NotebookLM」を使ったAIポッドキャストが注目されている

- nlm - NotebookLM CLI Tool

- Playwrightを使ってNotebookLMへのURL追加を自動化してみた

- NotebookLM から Google ドライブのドキュメントにアクセスできない