迫る2025年10月、Windowsマシンの更新どうする?

今年、2025年は全国の大小様々な企業に於いて、特に情シスは大きな決断と仕事を迫られます。それがWindowsの2025年問題。この課題は避けることが出来ず、またスルーすればそれは「セキュリティ上問題が生じる」事になります。しかもこの問題はOSだけじゃなく、Officeシリーズにも影響し、更にはPC端末へも影響する非常に大きな節目なのです。

今回その内容をまとめ、今年度中に予算取りをして取り組む計画を建てないと間に合わないことになります。

何が問題なのか?

大きく分けて3点が今年の大きな課題で、すでにこの問題に取組中の企業も多いでしょう。この問題は3点ワンセットであるため、どれか1つだけ取り組めばオッケーということにはならないというのが、もどかしい所です。

Windows11の更新

一番の事の発端がこのWindows11に更新しなければならないという問題。Windows10のサポート期限がまさに「2025年10月14日」に迫っています。大企業向けWindows10 LTSCは2027年1月までサポートがありますが、通常の企業では使ってる企業は少ないでしょう。

しかしこのWindows11、現在最新版はWindows11 24H2が配信されていますが以下の大きな課題点があります。

- 既存の多くのWindows端末は強化されたシステム要件を満たせずアップデート対象外です(TPM2.0やCPUの世代など)

- よって、Windows7の頃からWindows10にアプデしたようなマシンは多くが10月を持ってサポート終了となります。

- このWindows11ですが現在最新の24H2で多くのトラブルを起こしています。特にデバイスドライバ系が多いですが、ソフトウェアの不具合も多い

- またWindows11ではサポートしてるOfficeのバージョンがMicrosoft365版Officeか?パッケージ版ならばOffice2021以上を利用する必要がある(2016、2019が2025年10月にサポート対象外となるため)。

- よって、多くの企業で後述の端末更新が必要

- よって、多くの企業で後述のOfficeの更新が必要

これまでのような端末のOSをアップデートで対処が、おそらく多くの企業で「アプデ対象外」となるため、その手は使えないということになります。特にCPUの世代については以前はWindows11で対応していたものが24H2ではサポート対象外として足切りされていたりもするので、アプデは出来たけど次のバージョンで足切りされるということにもなりかねません。

端末の更新

現在社内で使ってるマシンがWindows11の要求する仕様を満たせない場合やすぐに足切りされそうなCPUの世代の場合、このタイミングで端末も更新する必要性があります。

OSの代金やOfficeの代金なんかよりも遥かに金額が大きい上に、人数が多い場合どうやって交換するのよ?ということを10月までに完了しなければなりません。つまりマンパワーも必要になる・・・そうなると端末代と人件費を含めて、さらには社内端末なので事前にキッティングやクローニングなどの作業も行わなければなりません。

自分も400台を一人でやっていた経験ありますが、とんでもなく大変です。同じ事務所内だけで収まるなら間に合いますが、支店が全国にいくつもあり、しかも営業などはこちらの問い合わせに対してすぐ対応してくれませんので交換が捗りません。このスケジューリングまで考えると、情シスの業務破綻を招き場合によっては情シスメンバーの退職や休職といった最悪の結末で人材を失う可能性すらあります。

OSと端末代に関しては後述の解決策で1本化出来るので、予算取りする際に考慮すると良いでしょう。

Officeの更新

概要

Windows11でサポートされるOfficeが2025年10月の時点で前述にあるように、Office2021 VL版やMicrosoft365版のOfficeとなるため、これまで2016や2019のVL版を社内で利用し、ADでライセンス認証して使っていましたというケースはすべてアウトになります。

個人利用ならば動くか?動かないか?という点で言えばOffice2016だけじゃなくOffice2013も動かした実績はあります(こちらの記事では動かないと書いてあるけれども)。しかしこれはサポート終了となるわけなので、企業のガバナンス上使いつづける訳にはいきません。セキュリティの問題点を突かれて情報漏洩したなんて事が起きた場合、Officeの代金ケチってそれ以上の大事故と損害賠償を背負う可能性があるのがITの世界です。

故にOfficeについても同時に更新が必要になる・・・ということは今年度中に来年度の予算取りとしてこの部分もガッチリ抑えておかないと、サポート切れのまま使うことになるという訳です。

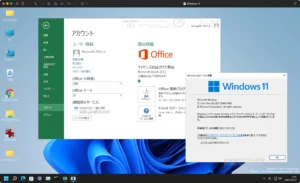

図:個人利用ならば何しても自己責任なんだけれど

Officeアプリの延長サポート

最近、SNS界隈でOfficeについてはWindows10上で2028年まで延長サポートされるから大丈夫などというニュースが出回っています。このタイトルだけみて、脊髄反射してる勘違いしてる人が多いのですが、これは条件があります。

- Microsoft Officeではなく、Microsoft365のオフィスアプリが対象です(よってVL版や単体パッケージは対象外)

- オフィスアプリの延長サポートは無償ですが、2028年10月10日までのサポート期限です。

- OSについてはサポート対象外となるので使い続ける上では、後述の延長サポートパッチ加入が必要です。延長サポート未加入のWindows10上でのオフィスアプリ稼働は非推奨です。

この件に関する公式ドキュメントはこちら。

そして勘違いポイントですが、これはあくまでもMicrosoft365のサブスクのアプリが対象であって、今回のこの問題の中心であるOffice2016のような旧来の企業で使われてきたオフィスなどは延長サポートの対象に入ってるわけじゃないという点。公式ドキュメントをみるとあたかもWindows11でもOffice2016は継続サポートされるかのような勘違いをしがちですが、下の方に「ライフサイクルポリシーの範囲内」とあり、Office2016についてはしっかりとここに終了日が記載されています(Office2019はこちら)。

社内システム対応の調査

OSやら端末やらで頭いっぱいになってしまい忘れがちなのが、社内オンプレシステムがWindows11環境に適合するか?のチェック。特に人事ならば給与計算/人事管理システム、経理ならば会計システムといった基幹業務システムのアプリは多くがWindows版です。

中にはCitrixのようなVDI環境であったり(自分はSuperStreamなどをVDIで使っていました)、すでにSmartHRや奉行クラウドなどのようなWebサービスに移行済みだよという所は問題ないかなぁと思いますが、完全にクライアントにアプリ入れての個別運用のケースでは課題になります。

また社内で独自に開発してるアプリケーションなどがあれば、それらがWindows11環境で動くのか?導入してるサードパーティのセキュリティ製品などはどうなのか?といった総合チェックにも時間とコストが必要です。

セキュアブート証明書

Windows10をそのまま使い続ければいいじゃないかという個人事業主等いるかと思います。しかし、BIOSではなくUEFIブートのWindows10の場合、ケースによっては2026年6月以降ブートできなくなるおそれがあると公式から発表が出ている。

これはUEFIブート時に証明書を利用しておかしなものが紛れ込んでいないかチェックする仕組みがあり、ろくにアップデートをしていないWindows10環境の場合、Windows Updateから自動配信される証明書が適用されておらず、結果的に起動できなくなる可能性が指摘されている。

特にクローズドな環境で使ってる特殊な環境や、Windows Updateを怠ってるような組織や個人事業主がターゲットになる。また当然この証明書というものはOSのサポート期間内にサポート対象となってるデバイスでしか適用できない為、後述の延長サポート適用をしていないと、2025年10月以降は配布されない。

Windows Updateが適用できないクローズド環境(病院の電子カルテなど)の場合には、Windows UEFI CA 2023と呼ばれる証明書を手動で適用することで延長することが可能。インストールメディアの作成が必要になります。

※仮想マシンなどでWindows10のVMを作ってる場合にはWindows10 22H2にアプデをした上で、延長サポート適用をしておくと良いでしょう。

対応策

延長サポートの利用

法人向け

一応、今回のWindows10についてもMicrosoftから延長サポートのお知らせは来ています。ただしこの延長サポート勘違いしてる人が非常に多いので解説すると

- 延長サポートは有償のサービスです。

- 提供されるパッチ類は必要最低限であり、尚且つ新機能などは一切提供されません。

- 提供期間は最大3年までです。

- テクニカルサポートなどは一切ありません。

- サービスの料金は年によって変わります(年次毎に上がっていきます)。

Windows10がサポート期間内にあったような定例パッチや小規模なパッチ、ちょっとした機能の改善などは一切ありませんので、本当に緊急パッチなどだけにこの金額全台分払うの?ということを考えると予算取り上も取りにくい内容です。

個人向け

延長サポートの条件

個人でもWindows11に移行が難しいということで右往左往してる人が結構いますが、個人向けには1年間だけ無償で延長サポートを受けられることが発表されています。事前にWindows10にKB5062649以上のパッチが適用されている必要性があるのでWindows Updateで最新状態にしておく必要があります(自分のVMだとKB5062649が履歴に居ませんが登録できました。とにかく最新までアプデをしておけばオッケーです)。

但しこの無償延長サポートを受けるためには条件があり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

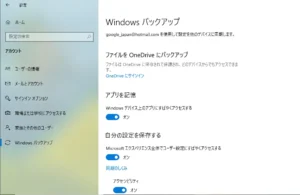

- Windows バックアップで設定をクラウドに変更する必要があります

- Microsoft Rewardsのポイント1,000と引き換え

さらにシステム要件としては

- Windows10 22H2であること

- Microsoft アカウントにサインインしたデバイスであること(ローカルアカウントはNG)

このESU申込みは上記条件を満たした場合に、Windows Update経由で行うことになります。延長サポートの適用期間は2025年10月15日から2026年10月13日までとなっています。

ESU無償延長申し込み

では、どのようにしてESU無償延長申し込みをするのか?の手順になりますが、以下のような手順になります。今回はVMware Workstation Player 17 Pro上のWindows10 64bit版のVMで実験しています。Windowsバックアップが起動しないというひとはこちらのサイトをご覧になって、おかしな点がないかチェックしましょう。

- Windows UpdateでとにかくWindows10 22H2で最新までアップデートをしておく。

- ローカルアカウントではなくMicrosoftアカウントでログオンしてることを確認する。(設定→アカウント→ユーザー情報ですぐわかる)

- 設定→アカウント→Windowsバックアップを開き、アプリを記憶や自分の設定を保存するがオンになってるか確認(OneDriveにバックアップは不要です)

- Windows Updateを開くと条件が揃ってる環境は「今すぐ登録」が出てくるのでクリックする

- 拡張セキュリティ更新プログラムを有効にするというダイアログが出てくるので、次へをクリックする

- 登録ボタンが出てくるのでクリックする

- 完了と出てくるので、これにて終了です

手数はそこまでじゃないですし登録自体はとても簡単です。Microsoftアカウントでログオンしておく必要がある点が難点と言えます。

図:ESU登録画面が出てきた

図:ESU申し込みダイアログ

図:登録画面

図:Windowsバックアップの様子

PCレンタルサービスを利用する

端末更新もしなければならない、でも今から全ユーザ分の端末予算取りをするのは難しい。当然自社内で管理していたのであればクローニングやキッティングに時間は掛かる上に配布して交換する手間も莫大です。

その場合は良いタイミングでもあるので、横河レンタリースのPCレンタルサービスを利用すると良いでしょう。自分も利用していましたが、このサービスなかったらとても一人では回せなかったと思います。

- いろいろな機種の端末が揃っています(Apple Silicon Macなどもあります)

- 月額6000円/1台などから利用することが出来るので、端末購入よりもイニシャルコストは低く抑えることが可能。

- キッティングまで含めて追加で依頼することが可能です(自社独自のアプリの事前インストールやADドメイン参加など)

- 端末配布も横河レンタリースから各拠点に対して送付などが可能です。

- Microsoft Officeについても事前にインストールや認証作業を依頼可能。Microsoft365 Apps for Businessなどを追加オプションで追加してセットアップ済みまでサポートしてくれます。

- 破損時の修理依頼や端末交換などもセンターが用意されてるので非常にスムーズ。引き取りに来てくれます。

- PC購入の場合は通常会計上「一括償却資産」となります(10〜20万円で3年間均等償却、固定資産税無し)。インフレでPCも値段が上がってるので10万円未満は見つけるのも厳しい(この額ならば消耗品で計上)。PCレンタルであれば毎月の賃借料勘定としての計上になります。

その他情シス的には嬉しいWSUSの代わりになるサービスや、管理者権限を持っていないユーザでも企業で配布してるアプリを配布するサービスなども提供しており、自分もテストでUnifier Castは使ってみましたがWSUSと違ってVPN越しでもきっちり配布が出来るので非常に良いツールで、しかも価格は安くて便利でした。

Unifier CastのクライアントはADのスクリプトで配布してサイレントインストールするだけです。Unifier CastのサーバはWindows Serverを立てる必要がありますが、vSphereやGoogleのCompute EngineのVMでも良いのではないかと思います(自分は前者を採用しました)。

新規にPCを購入する

最新PCを購入する理由

小規模であったり個人の場合には、はっきり言ってWindows11 24H2対応で消耗するよりも、最新PCを購入もしくは自作機を構築することをオススメします。まず、Windows7からのアップデートを繰り返してきたPCの場合や、古いデバイスを使いまわしてる個人の場合、Windows11に対応しきれなくなるだけでなく古いデバイスドライバしか無いがために、トラブルを起こしてるケースが非常に目立っています。これらは、Windows11の問題でなく、サポート切れのデバイスドライバで動かしてるユーザの側に原因があります。

25H2ではより一層対応CPUは絞られてWindows11利用可能とする閾値はあがり、振り落としがありえますので、無駄にトラブル対処やイライラに巻き込まれるくらいならば、構築し直したほうがマシです。ましてや未対応PCにRufusで無理くり入れるといったような行為は、上級者にのみ許された行為であり素人が行った場合には、小銭が浮く程度のメリットしかなくデメリットが大きいです。

※特に第8世代CPUは現在ギリギリ範囲内というだけで、この世代のCPU搭載の中古PCは今は良くても、近い内に足切り対象になり得ます。買うだけ無駄なので最新の第14世代CPU以降のものを新品で買うのが正解です。

購入すべき最低ラインスペック

Windows11では要求スペックも上がっているだけでなく、中古品でおかしな物品が出回ってるのでそれらを排除する上でも、以下の要件に合致するものを選択すると良いでしょう。宣伝文句でいかにもなものがXなどで出回っていますが、相手にするべきではありません。Windows11はこれまでのWindowsと違い、古いPCを購入して使い続けるということが出来ないので。

- RAM : 16GB以上は最低ラインで必要です(8GBなど論外です)

- CPU : 第12世代が最低ラインです(サポートは第8世代以上ですが、足切りに合う可能性がある為)

- SSD : 512GBが最低ラインです。256GBは稼働最低条件くらいに思って下さい。

昨今は光学ドライブは殆ど利用する機会もなくなっているため、デスクトップ・ノートPCともに光学ドライブレスが当たり前。重量面でも不利なので、光学ドライブ無しで問題ありませんが、どうしても必要な人はI/O DATAあたりのポータブルのドライブを用意しておけば良いでしょう。

後述でこのランクでも80,000円代でかなりマシなマシンが購入できます。30,000円以下でゴミを買っても後で後悔するだけです。

メルカリ等で中古品購入するのは止めましょう

すでにx.com上でも注意喚起されていますが、Windows11対応と称して前述でも記述した非対応デバイスに対して回避するテクニックを使って無理やりWindows11を適用させたような中古デバイスが多数出回っています。結論から言うとこれらデバイスは、「Windows Updateでの保護対象外」になります。つまり、アプデが落ちてこなくなります。

また十分なスペックに対して入れているわけでもないものまで出回ってるので、Windows11を動かすにはまったく適合していないものが破格の値段と称して販売されているわけです。これらは完全に安物買いの銭失いの典型で、購入する価値は全くありません。

安さに目がくらんで購入しても1年も立たずに使い物にならなくなりますので手出しはしないように。特に、x.comあたりで頻繁に使い捨てのアカウントでメルカリのPCを貼り付けてる人間は絶対に相手にしてはいけません。

また、現在はまだWindows11対応の第8世代CPUが乗ってる中古機もやめておきましょう。次のアプデで足切りされてアップデートできなくなる可能性が非常に高いです。現在は最新は第14世代で、エントリーモデルなら第12世代が出回ってる状況なので、CPUの型式と世代で検索して、このあたりのCPUならば購入してもハズレは少ないでしょう。

ライフスタイルに合わせた購入パターン

自作機作成

自作PCを作ってしまうというのも選択肢です。パソコン自作なんて大変なんじゃないの?という声を毎回いただくのだけれど、大昔のPC自作からしたら現代のPC自作なんてプラモデルよりも簡単です(パーツの規格化は進み、ジャンパ設定もなければ調整も必要ない)。

パーツ自体も減っており、購入するべきものも割と限られてる。10万以下構成ならばドスパラあたりでこの構成のパーツを掲示していますので迷いがありません。少し贅沢をしてゲーミングを組んでしまっても良いかも。以下のエントリーは旧型機からパーツ流用しつつ、最新パーツとちょっと盛って構成したパターンです。

エントリーモデル

とにかく長く使えるエントリーモデルでとういことであれば、マウスコンピューターのこのくらいのマシンが最適。SSD容量が若干不安ではあるものの、メモリ16GBは現代の最低ラインであるのでそれはクリアできてる。CPU的にもWindows11の足切り対象にされたりすることもないでしょう。

CTOなのでカスタマイズが可能であるので、気になる点があれば変更することも可能です。家電量販店の吊るしで売ってるものには出来ない芸当がマウスコンピューターの良いポイント。いわゆるメーカー品(FujitsuやNEC)は皆、無思考で選びがちですが、自分の過去の経験上、特にこれといって選ぶ理由もポイントも無く、安くもないのでおすすめしません。

同様のカスタマイズ構成可能なCTOとしてDELLがありますが、自分はもう二度と未来永劫買いません。色々過去にやってくれたので。

Dellのパソコン買って使っていたが3年ほどで故障

Dellに修理を出したところマザーボードの故障とのことだが、詳細を知りたいので電話したところそれ以上の情報は不明

こんなに早く壊れるなら、Dellやめとけばよかったな

サポートの日本語も怪しいし、もう買うことはないでしょう— まにまに (@fm_happy_field) August 23, 2024

価格重視

完全に価格に振り切りつつも、中古品を購入するのはちょっと。というのはそのとおりです。中古品についてはWindows11であっても、CPUは第8世代が最安値。でもコレおそらく次のアップデートでのCPU足切り対象になりかねません。安物買いの銭失いになる。医療機関などのクローズドな環境ならばネットに接続しないのでまだ使い道がありますが、一般用途で下手な中古品はもう手を出すべき時代じゃないです。

そこで選ぶとしたらHPのこのあたりのモデル。可能ならばRAMは16GB, SSDは512GBを選んでおけば間違いはありません(スタンダードプラスモデルG2)。定期的にキャンペーンをしてるので、狙ったものがあったら即買いくらいのスピード感が必要です。

Chromebookでも自分はHPを過去に購入していますが安い割によく動いてくれた非常にGoodな印象です。

余裕を持たせてデスクトップ

ノートPCは持ち運びも出来て手軽という反面価格はデスクトップよりも高くなりがち(当然なのですが)。またその反面、バッテリーの劣化という避けられない未来や、小さな筐体に収めてるが故に比較的故障しやすい(特に排熱の問題にて)。何よりも、時間経過後に物足りないとなった際に「拡張性が無い」ため、また新たに購入が必要になります。

そこで、事務所で使うといった用途ならば持ち運ぶ必要性も無い上に、時間経過後にメモリだけを大容量に交換するであったり、SSD容量も同様に交換可能という拡張性があるので、「延命措置ができる」点を踏まえるとデスクトップという選択肢は普通にアリです。自作ならばその自由度はもっと上がります(前述参照)。

ここでチョイスしてみたのが、マウスコンピューターのこの機種。エントリーモデルでも十分なスペックであり、ちょっとしたゲーミングでも利用可能です。何よりもCTOなのでカスタマイズ可能です。スリムタイプなのでフルサイズのBTXモデルよりコンパクト。もうちょっと安めでということであれば、ドスパラのこのあたりの機種がおすすめ。特に、Ryzen5 4500搭載のマシンは、スペック十分でGPU(RTX3050)も乗ってるので、長く使えるのではないかと思います。

あえてMacを購入

個人的には一番おすすめはこのスタイル。少々高めといえど、10万円未満で購入可能でスペックも十分。最新のM4チップ搭載で、ランサムウェアなどとも殆ど無縁。それがMac Miniのエントリーモデル。

Windows11が使いたいのならば、ARM版をUTMやVMware FusionのmacOS版は無償で使えるので、OSのライセンスキーだけ別途用意が必要。OfficeもmacOS版は普通に動作させられますし、こだわりが無いのならLibreOfficeでも十分。特にWindowsでしか動作ができないような環境でなければ、様々なメリットを考えると脱Windowsしたほうが楽です。

整備済み品では新品購入より割安で、時々お宝品がリリースされることがあるので、このあたりを狙うというのもポイントの1つです。

※なによりもWindowsマシンと違って、リセールバリューがある為、相当年数が経過していても中古品として流しても値段が付きます。

Chromebookに移行する

比較的小規模な組織であるならば、いっそのことMicrosoft OfficeやWindowsを捨てて、Google Workspace + Chromebookに移行するというのも選択肢の1つです。

近年、Microsoft界隈は以下のような流れがあります

- Microsoft365の値上げが頻繁にありコスト負担が厳しいことになってきている。

- Officeに於いてVBAがデフォルトでブロックされるようになったり、VBSも廃止の方向にある。

- そこまで従業員がOfficeシリーズに対して使いこなしているわけでもない。

- 端末も4年に1度は更新をしていて、ここのコスト負担が厳しい

- ヘルプデスクのサポートで情シスが疲弊してる。当然ここは見えないコストになっている。

- Windowsに起因する様々なセキュリティ対策の為に膨大なセキュリティ対策製品を導入し、コスト負担してる(EDRやらウイルス対策やらセキュアインターネットゲートウェイやら・・・・)。当然WSUSなどの配布環境も必要だし、EntraIDならばIntuneなども考えないといけないし・・・・

- ちなみに、WSUSは廃止が決定されています。

- Active Directoryなどの維持メンテが人手不足で年々厳しくなってる。当然この環境の維持にもコストは掛かり続けてる。

といった現状があります。そういった事例であるならば、端末代も安く10年サポートであるChromebookに乗り換えて、社内のサービスは基本ウェブサービスに統合しローカルオンプレ環境も廃止。Office環境ことグループウェア環境についてはGoogle Workspaceへ移行してOfficeコスト負担を低減するといった策が広まってきています(行政やJALのような大企業でも利用が始まってます)。

もう、OSやら現場のOfficeやらに縛られて社内の環境まで構築しあげてしまっていてコストセンターになってる環境から脱却して、シンプルで低コストな社内IT環境を構築し直すのであれば、Chromebook + Google Workspaceが向いているのではないかと思います。お金がたくさんある企業は続けても良いとは思うけれども。

このまま続けた場合のコスト vs Chromebook+Google Workspace環境への移行とランニングコストで比較して計画書を作ってみると良いでしょう。

※手間は掛かりますが古い端末をChrome OS Flexに入れ替えて継続利用し、Google Workspaceを利用するというのも選択肢の1つに入ってきます。

古いPCの再利用

新品PCを買ったあとの古いPCはリサイクル業者に出すというのも手ではありますが、せっかくのハードウェアなので再利用手段をもって活用するというのも手です。主な再利用手段は以下の数点になります。脱Windows, 脱Microsoftを推進していくのも一手です。

ChromeOS Flexで第二の人生

手っ取り早く子供向けなどや、Webブラウザしか使わないよという人向けには、Googleが無償提供してる非常にセキュアで軽量なChromeOS Flexをインストールして第二の人生を送らせてあげる手法です。Android実行環境は無いですが、Linux実行環境は使える場合があるので、そこそこ活用範囲があります。

子供向けや引退した親向けの簡易デバイスとしては必要にして十分です。以下のエントリーに別途まとめていますので、チャレンジしてみて下さい。USBメモリ一本で簡単に生まれ変わらせることが可能です。

Linux Mintで第二の人生

あくまでもPCとして第二の人生を送らせたい場合には、昔からよくある手ですがWindows10を消去してLinuxマシンにしてしまう事です。こちらであれば、まだOSのサポートはしばらく期待が出来るのとロースペックでもインストールして使えます。ChromeといったアプリはたいていLinux用にも移植されているので、アプリで困ることも最近は殆どなくなりました。

ロースペックマシンならばLinux Mint、そこそこパワーがあるならばUbuntu Linuxがオススメです。昔とは比較にならないほどにインストールは簡単になったので、Microsoft Officeなんか使わないという用途であるならば大いにアリの選択肢です。Google Workspace選択ならばChromeを入れておけば良いだけですので。

LibreOfficeというオフィスでも正直十分仕事出来ますしね。Microsoft Officeじゃないと仕事出来ないは単なる思い込み・幻想です。

ファイルサーバとして活用

Windows11ではすでにもうSMB1.0サポートが切れていますし、デフォルトでオフになっています。将来的にはおそらく1.0は対象から除外されて現在の家庭内ファイルサーバにアクセスできなくなる日はすでに近いです。

そんな時はOpenMediaVaultを利用して、ファイルサーバーを構築すると良いです。SMB3.0のセキュアで高機能なファイルサーバに生まれ変わらせて上げる第二の人生は悪くない。

以下の記事はRaspberry Pi用に書いてるものですが、古いマシンにUbuntu Linuxを入れてOpenMediaVaultで外付け/内蔵HDDを繋げれば、ファイルサーバ製品をあえて追加購入する必要性がなくなります。Windows11新品のPCのためにも構築してみてはいかがでしょうか?

メディアサーバーとして活用

ネットに接続しないマシンとして、Windows10のまま、家庭内のLAN内にぶら下げて使うサーバとしてもっとも手軽なのは、KodiやUniversal Media Serverを使ったメディアサーバ構築。動画ファイルをHDDからストリーミング配信し、スマホなどのDLNA端末やテレビなどでも見られるようにする環境を構築することが出来ます。

ファイルサーバのような複雑さが無いので結構オススメです。もちろん無償で構築可能です。