macOS用VMware Fusionの無償版を利用する

次期、macOS Bigsurより先のMacは、CPUについていよいよIntelに愛想尽かしてARM(Apple Silicon)に変更するということで、PowerPC以来の大規模な民族大移動が生じるわけなのですが、そうなると気になるのが仮想環境。すでにParallerlsはARM版を作ってるようで、VMwareもどうでるか楽しみです。

それに伴う朗報か、VMware Fusionが個人利用に限り無償化されました。macOSユーザは全員今すぐVMware Fusionを利用して仮想環境を構築することが可能です。今回は、無償化されたVMware Fusion 12を利用してみたいと思います。今回は、Macbook Pro 2016 + Catalinaでテストしています。

※2024年5月、Broadcomに買収されてVMware Fusion Pro 13が無償公開されました。

目次

今回利用するアプリ

過去にVMware Fusionの活用に関しては以下のエントリーでまとめてあるので、合わせて御覧ください。

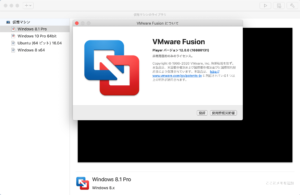

VMware Fusion 12 Playerについて

概要

これまでVMware Fusion 3.x〜11.5まで長く付き合ってきましたが、いよいよ個人利用無償化。これでmacOSでVirtualBoxを使う事はなくなるかなぁと思います(パフォーマンスは明らかにVMware Fusionのほうが上です)。

さてこのVMware Fusion 12 Playerですが、Windows版のWorkstation Playerと同様に製品版と同じ機能がフルで利用可能です。商用利用時にはライセンスを購入してくださいというスタイルなので、個人利用に限り機能の制限なく利用が可能になっています。今回の12へのアップデートに伴って以下のような機能強化もなされています

- DirectX11に対応

- OpenGL4.1に対応

- Debian Busterに対応(他にもいくつかクライアントOSに追加対応)

- USB 3.1仮想デバイスに対応

- Hypervisor.frameworkに対応

- macOS Big Surのサポート

- eGPUに対応

- サンドボックス・グラフィックレンダリング・エンジンをサポート

- vctl、KindによるKubernetesクラスターのデプロイ対応

ゲーム関係がはかどりそうな機能強化です(特にeGPU対応であったり、DirectX11対応など)。これまでもFusion同様スナップショットなどは引き続き利用可能なので、使わない手はありません。また、Workstation側もWindows10 2004以降であれば、Hyper-Vとの共存が可能になったなど、大きな対応が加わっています。

※ただし、12からはmacOSのサポートバージョンはCatalina以上になってるので、それより前のMojaveなどではVMware Fusion 12はサポート対象外です

仮想環境を使う意義

VMware FusionやParallels、VirtualBoxやCrossOver Macなど、様々な仮想環境がありますがBootcampのあるmacOSでなぜ利用するのかといったら様々な意義があります。開発者じゃないから不要ということではなく、一般ユーザでも非常に恩恵を得る事ができます。

- MS-DOS〜Windows10まで幅広く対応してるので、過去の資産を再活用できる

- macOSでは動かない、動かなくなってしまったアプリを仮想環境下で動かすことができる(FusionはゲストOSにmacOSも対応してるので、過去macOSを動かせます)

- Windowsの様々なアプリをmacOS上で利用することができる(Linuxのアプリについても同様)

- スナップショットを取っておく事で、過去のその時点まで時間を巻き戻すことが可能(OSの設定変更前や、実験で壊れても元に戻せます)

- バックアップが非常に容易。vmdkのファイル一個をバックアップしておけば、仮想環境がウイルスに汚染や破壊されても上書きで簡単に修復することが可能

- ホストOSと共有しない独立した環境下であれば、怪しいプログラムの実行テストも可能

- 複数同時に別のOSを動かすことで、1台でサーバとクライアントの同時運用が可能

- macOSの環境を汚したくない場合、ゲストOSを用意してそちらで様々な環境構築やプログラム作成が可能

- macOSでは使えないけれどWindowsでは使える外付けデバイス(プリンタやUSB機器)をゲストOSに繋げれば利用可能

- Bootcampと異なり、OS切り替えで再起動など必要ない。同時に利用ができる(ARM macOSではBootcampは消滅予定。ARM版Windows10はOEM供給も一般市販も予定されていないため)

他にも細かい利点がたくさんあります。Windows用だから使えないであったり、もう動かなくなったからといって諦める必要がなくなるので、今でも自分はWindows95時代のゲームや古い業務用ソフトの検証、またLinuxで仕事用のサーバを立てて運用したりと、手放せない存在になっています。

ParallelsでWindows11を快適運用できます

https://prf.hn/click/camref:1100lpEND/[p_id:1101l452008]インストール

無償ライセンスキー

取得手順

今回の作業の中で一番面倒でちょっと厄介なのが、このライセンスキーの取得手順。VMware側のサイトが少々おかしな事になっており、普通に該当ページから辿ろうとすると詰みます。以下の手順でライセンスの取得とインストーラを入手できました。

- Chromeを起動する

- myvmareにアカウントを作ってログインしておく

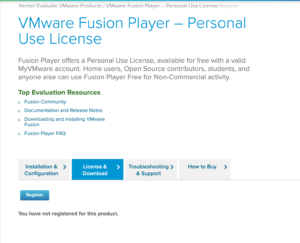

- こちらのリンクをクリックするとPersonal Use Licenseのページに行ける

- 行けないでページがリダイレクトしたどり付けない場合は、Safariに変えてみる(または、サイトの言語設定をUSに変更する)

- registerのボタンをクリックする

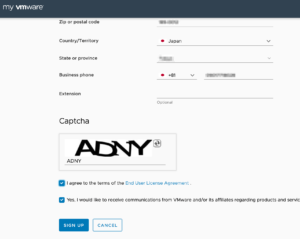

- ユーザ登録情報の確認ページが出るので、修正があれば修正してsign upをクリック

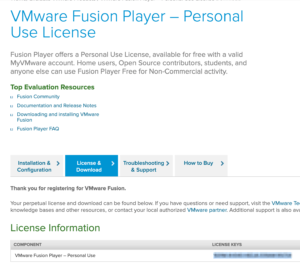

- License Keysが発行されるので控えておく

- 同じページの下の方にDownload Packageのセクションがあるので、Manually Downloadをクリックする

- ダウンロードが始まる

図:ここに辿りつければあとは大丈夫

図:ユーザ情報の最終確認

図:ライセンスキーが発行された

ライセンスキーの適用範囲

Fusionの無償ライセンスキーですが、Workstationのライセンスキーと共通の扱いになったため、このライセンス1つでWindows, macOS, Linuxと使える上に、3台まで利用が可能になっています。

- Workstaion用に1つ

- メインのMacbook Proに1つ

- 据え置き用のMac Miniに1つ

といった具合に複数のデバイスで利用が可能です。もちろん、ゲストOSのライセンスは使用数に応じて必要なので注意が必要です。

インストール手順

すでにVMware Fusion 11.5がインストールされてるマシンでしたが、そのままインストールすることでアップグレードされます。インストール手順は以下の通り

- ダウンロードしたDMGファイルをダブルクリックでマウントする

- 中に入ってるインストーラをダブルクリック

- 使用許諾が出るのでチェックして次に進む

- インストールが完了したらVMware Fusion 12を起動する

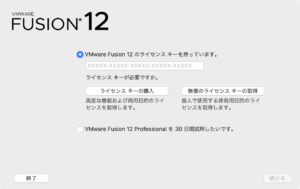

- ライセンス入力画面が出るので、取得済みの無償利用ライセンスのコードを入力し、続けるをクリック

- いつものVMware Fusionの画面が出てきたら完了

途中拡張機能がブロックされましたと出た場合の対処法ですが、以下の通り

- システム環境設定を開き、セキュリティとプライバシーをクリック

- 左下の鍵をクリックして開けておく

- 下のほうに「ベンダー「VMware, Inc.」のシステム ソフトウェアのロードをブロックされました」と出ていると思うので、許可を与える。

- プライバシータブを開く。

- 画面収録の欄にあるVMware Fusionにチェックを入れる

- フルディスクアクセスでも同様にチェックを入れる

- アクセシビリティでも同様にチェックを入れる

- また、

通常はインストール中にこれらをバックグラウンドでやってくれるはずですが、トラブったらやってみましょう。なお、3.のブロック機構はGatekeeperと呼ばれる機能で、自動で許可を与えたい場合にはターミナルから

sudo spctl --master-disable

ですべてのアプリケーションを許可になります(enableで元に戻せる)。しかし、セキュリティが低下することになるので自己責任での実行になってしまうので注意。

図:ライセンスキー入力画面

図:バージョン情報を見ると非商用目的のみのライセンスの表示が

図:VRAM関係の上限が引き上げられてる

図:起動でトラブったらここを見る

ゲストOSをインストールする

Windows10をインストールしてみる

もっともよく仮想環境で利用されるであろう、Windows10をVMware Fusion 12にインストールしてみます。OSのライセンスキーは別途用意が必要です(OS自体はウェブからダウンロードできます)。Windows10のイロハについては、膨大なので以下のエントリーにまとめてあります。トラブルが発生したらご覧ください(Build 1903まで対応しています)

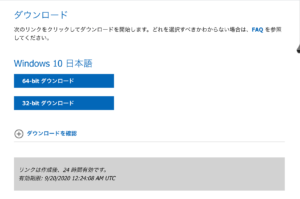

Windows10のダウンロード

Windows10は誰でも自由にMicrosoftのサイトからダウンロードが可能になっています。以下の手順でISOファイルをダウンロードしておきましょう。

- Chromeを起動する

- ダウンロードサイトへ行く

- エディションの選択では、Windows10を選択し、確認をクリック

- 製品の言語の選択では、日本語を選びましょう。確認をクリック

- 32bitと64bitの選択が出ます。基本推奨は64bitですが、古い資産活用する場合には32bitのほうがオススメです(NTVDMを利用したいようなケース)

- ISOファイルがダウンロードされたら準備完了

図:64bit版はNTVDMが利用できない点が異なる

仮想環境の構築

ISOファイルが手に入ったら、VMware Fusionで仮想環境を構築します。

- VMware Fusionを起動する

- 左上の+ボタンをクリックして、新規をクリックします

- インストール方法を選択の画面では、ディスクまたはイメージからインストールをクリックし、続けるをクリック

- 先程のISOファイルをドラッグ・アンド・ドロップでディスクイメージをここにドラッグに入れます。

- 続けるをクリックする

- 簡易インストールを使用の画面では、Windows10で使うアカウントをここで準備できます。アカウント名とパスワードをセットして、プロダクトキーがあればここで入れておくことも可能。今回は使用せずに進みます。

- ファームウェアタイプですが、Windows10は64bitならUEFI、32bitならばレガシーBIOSを指定します。セキュアブートのチェックはせずに、続けるをクリック

- 設定のカスタマイズをクリックします

- まずは仮想環境を保存。ユーザのホームディレクトリの中にある書類→仮想環境の中にデフォルトで保存されます。

- 仮想環境の設定ですが様々なものがありますが、ここでは最低限必要なものだけをしておきます。

- プロセッサとメモリでは、2コア2048MBのメモリ割り当てで十分稼働しますが、快適な環境は4コア4096MBです。ただし、利用してるMacのスペックによるので、最大でもRAMについてはMacの半分までが上限でしょう。

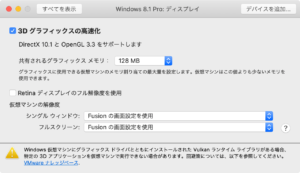

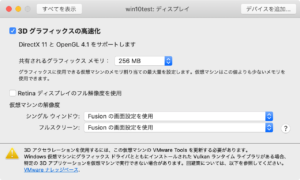

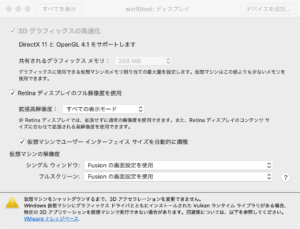

- ディスプレイではグラフィックメモリを割り当てます。これもMacのメモリを分けてあげる項目なので、余裕がない場合は128MB、余裕がある場合は11.のRAM容量と合計してMacの半分のRAM容量くらいにとどめておくべきです。今回は256MBだけ割り当てます。

- これで最低限の設定は完了です。すでに再生ボタンのついた画面が出てるはずなので、クリックします。

- ISOファイルからブートが始まります。Enterキーを押して、Windows10のインストールを続行します。

- 言語の設定がでますが、次へをクリック

- いますぐインストールをクリック

- ライセンス認証画面は飛ばせますので、プロダクトキーがありませんをクリック

- HomeかProかを選ぶ画面。通常はProを推奨します(それなりのお値段しますが)。購入予定のライセンス、持っているライセンスに応じて変更します。

- ライセンス条項に同意のチェックを入れて次へをクリック

- 今回は新規なので、インストールの種類はカスタムをクリック

- ディスクの割当はおまかせなので、次へをクリック

- 途中、vmnet-natdへネットワーク受信接続を許可しますか?と聞かれるので、許可をクリックします

- お住まいの地域は日本を選んではいをクリック

- Microsoft IMEを選んではいをクリック

- 2つ目のキーボード追加はスキップする

- 設定する方法は、個人用に設定をクリックし次へをクリック

- アカウントの追加ですが、これはMicrosoftアカウントの事なので、持ってなければ左下のオフラインアカウントをクリック

- サインイン云々は無視して、左下の制限付きエクスペリエンスをクリック

- あなたのアカウント名とパスワードをここで入力

- セキュリティの質問はパスワードを忘れたとき用のアレです。3つ設定します

- デバイスのプライバシー設定ですが、基本全部オフでOK。同意をクリック

- アクティビティの履歴なんぞ要らないので、いいえをクリック

- Cortanaは死んだので今は実行しないをクリック

- これで、こんにちはが出てきて、Windows10のセットアップは完了です。ライセンス認証していない人はライセンスキーを取得して、改めて設定をしましょう。

※Ubuntuよりも要らない質問が多くてWindows10はインストールが未だに面倒ですね。

図:ISOファイルを指定した様子

図:リソースの割当過ぎは激遅になります

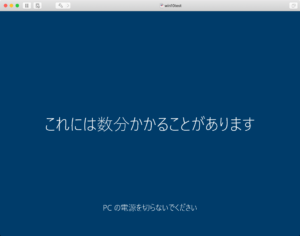

図:Windows10だと結構インストールに時間が掛かる

VMware Toolsのインストール

これでセットアップが完了ではありません。引き続き、VMware Fusion上にVMware Toolsを入れます。これを入れないとデスクトップ共有や時刻の同期、解像度の変更ができません。

- VMware Fusionのメニューより「仮想マシン」→「VMware Toolsのインストール」をクリック

- インストールをクリックすると、自動でセットアップが起動します。

- インストーラの指示に従って進めます。

- RetinaディスプレイなMacだとインストール直後、すごく文字や画面が小さいです(高解像度な為)

- 再起動すればインストールは完了します。

4.の問題はVMware Fusionの設定のディスプレイの中にある「Retinaディスプレイのフル解像度を使用」が有効になっている為です。自分はこれをオフで使っています。最高解像度が必要な快適な外部ディスプレイがある人はオンでも良いでしょう。

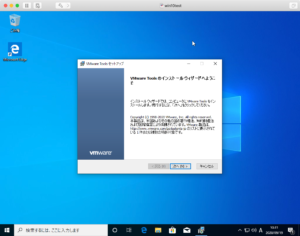

図:これをインストールしないと画面が固定サイズ

図:Retinaだと解像度が高すぎる

注意点

はじめて仮想環境を利用する人が戸惑うのが、仮想環境側に入ってマウス操作したら、macOS側にマウスカーソルが出てこなくなったというトラブル。VMware Toolsを入れていれば通常そのまま枠外に出てくれるのですが、出てこないケースもあります。このときはCommandキー+Controlキーを押すか?仮想デスクトップを切り替えて、マウスクリックするとマウスカーソルが出てきます。

他にもmacOS側とのファイルのやり取りでは、通常双方からのドラッグアンドドロップでファイルのやり取りができるのですが、できないケースに遭遇することも。VMware Fusion側で予め設定より共有からデスクトップを共有先として追加しておけば、ネットワークフォルダとしてWindows10側に表示されるので、こちらを経由して受け渡しが可能です。

これら2つは非常によくあるケースなので、仮想環境のイロハとして覚えておくと良いでしょう。

Windows11 Insider Previewをインストールしてみる

7月にリリースされたばかりのWindows11 Insider Previewについて、まだ正式にVMware Fusionでサポートされたわけではないのですが、インストールし稼働させることが出来ました。特に難しい場面もなく、VMware Toolsもインストールして安定しています。以下のエントリーを参照してください。

Mac OS X Lionをインストールしてみる

つい最近、AppleよりMac OS X 10.7であるLionとMountain Lionのディスクイメージが無償公開されたので、ダウンロードしてみて、VMware Fusionへのインストールを試みました。

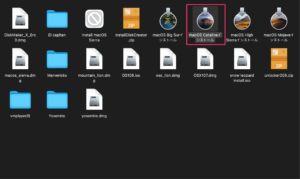

※最近のOSであるmacOS Catalinaなどは、普通にダウンロードしたままの「macOS Catalinaのインストール」というパッケージのまま放り込めばOKです。以下の方法は古い Mac OS X Lionの場合のインストール方法です。

図:macOS Catalinaなどはパッケージのまま使う

pkgutilで解凍が必要

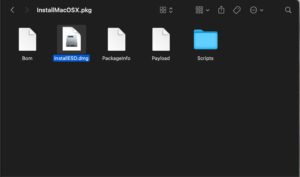

dmgファイルなのですが、これをこのままディスクソースとしてVMware Fusionに読み込ませてもインストールは出来ません。中に入ってるInstallMacOSX.pkgはインストーラのままなので、アップデートしかこれでは出来ません。そこで、ターミナルより以下の手順でこのファイルを解凍します。

pkgutil --expand InstallMacOSX.pkgのフルパス ~/Desktop/Expanded

すると、デスクトップのExpandedフォルダに内容が解凍されます。この中にまたInstallMacOSX.pkgがいるので、右クリックしてパッケージの内容を表示すると、目当てのInstallESD.dmgというインストールソースとして使えるディスクイメージが入ってるので、これを取り出します。

図:解凍をしないと目的のブツは手に入らない

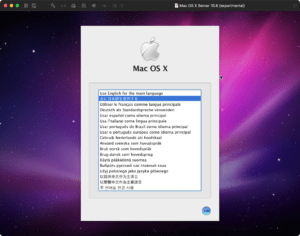

仮想マシンの作成

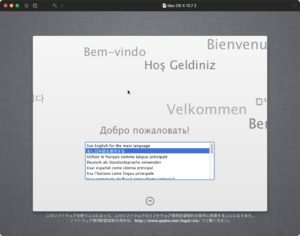

VMware Fusionを起動して、ファイル -> 新規にてMac OS X 10.7として仮想マシンを作成します。この時ディスクイメージとして、InstallESD.dmgをドラッグアンドドロップします。カスタマイズは、CPU構成を2コアにしただけです。後は仮想マシンを立ち上げるとインストーラが起動し、OSインストールが開始します。

以下の手順でインストールを続行します。

- インストーラが立ち上がったら、日本語を選択

- Mac OS X ユーティリティが起動したら、Mac OS Xを再インストールをクリックし、続けるをクリック

- 同意するをクリックする

- Macintosh HDが出てくるので、選んでインストールをクリックする

- だいたい、30分〜1時間ほどインストール作業に時間が掛かります。

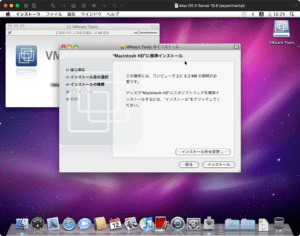

図:インストーラが立ち上がった

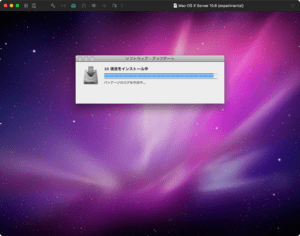

図:インストール完了までじっと待つ

VMware Toolsのインストール

ようこそ画面がでたら、支持に従ってセットアップを完了しましょう。アカウント作成が完了すると、なつかしのLionの宇宙壁紙のデスクトップが出てきます。続けて、Toolsをインストールしましょう。

- 新規Finderを開いて、右サイドパネルからまず、現在のInstallESD.dmgを取り出します。

- VMware Fusionのツールバーより、仮想マシン -> VMware Toolsのインストールを実行します。

- インストールをクリック

- マウントされて、パッケージが出てくるので、VMware Toolsのインストールをダブルクリック

- 完了したら再起動をクリック。これでインストールは完了です。

- ソフトウェア・アップデートを実行して、一応セキュリティアップデートをしておきましょう。

Mac OS X 10.7.5がインストール完了状態で起動したら、後は好きなように使うだけです。BigSurで使えなくなった古い32bitアプリ実行環境であったり、古いiTunesでないと使えないiPodを再生してみたり、色々と使いみちはありそうです。

図:懐かしいデスクトップ画面

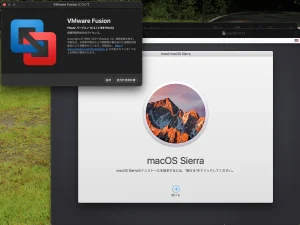

macOS Sierraをインストールしてみる

なぜか、こちらのサイトで過去のバージョンが公開されているmacOS。かなり古い版であるMac OS Xの場合は前項のようにpkgutilを使ってインストーラのディスクを取り出して使うことになるのですが、Sierraは同じ手段では使えません。また、なぜかMac App Storeにも残ってるのですが、BigSurではダウンロードが出来ません。

では、どうやってインストールするのか?というとそれほど難しくなく以下の手順でmacOS Sierraインストールを取り出して使います。

- InstallOS.dmgをダウンロードする

- マウントするとInstallOS.pkgが出てくるので、ダブルクリックしてインストールしちゃう

- アプリケーションフォルダに「macOS Sierraインストール.app」が出現するので、これをもとにVMware Fusionで仮想マシンを作る

- 仮想マシンは、macOS 10.12として認識されます

- 設定のカスタマイズで、CPUは2〜4コア、RAMは4GB以上、3Dアクセラレーションオンの256MBを指定

- あとは起動するので、普通にインストールを進めるだけ。

BigSurですが2.で普通に実行してしまっても全く問題なく生成されます。この辺りの手順がまるで書かれていないので、難儀しますが、仕掛けは非常に単純でした。あとはインストールして、toolsインストールすれば完了です。

図:macOS Sierraのインストール画面

Mac OS X Snow Leopardをインストールする

PowerPCを動かせるRosettaが含まれた最後のMac OS XであるSnow Leopard(v10.6)。しかし、VMware Fusionではそのままでインストール出来るのは、Snow Leopard Serverだけです。インストールするにはちょっとだけ複雑な手順が必要です。

設定ファイル等を手に入れる

ゼロから構成を作るのはちょっと大変なので、vmxファイル等を手に入れます。予めsnow leopardのディスクはISO化しておきます。

- こちらのサイトからSnowy_Vmware_filesのzipをダウンロードする

- 解凍すると、Mac OS X Server 10.6 (experimental)が入ってるので、右クリック⇒パッケージの中身を表示する

- Mac OS X Server 10.6 (experimental).vmxをテキストエディタで開き、以下の2行を追加して保存する

firmware = "bios" smc.version = "0"

- VMware Fusionにvmxファイルを取り込む

- カスタマイズにて、CD-ROMには1.に入ってるdarwin_snow.isoを指定する

これで設定関係は準備完了です。

インストールを行う

ここからインストールを行う。ブートします。

- darwin_snow.isoが読み込まれると、readerrorが連続しますが、これで正常な動作です

- ある程度続いたら、止まるのでここで、ISO化しておいたSnow Leopardのisoを指定し再度CD-ROMを接続し直す

- Press any key to start up from DVD, or press F8 to enter startup options.と出るけれど、何もしないで待つ

- リンゴマークが出て、インストールが始まるので指示に従ってインストールを進める

- インストールが完了したらシャットダウンする

- ここで、再びdarwin_snow.isoに入れ替えて起動する(でないとOperating system not foundと出てしまう)

- セットアップの続きが開始されるので最後まで続ける

以降、Snow Leopardを起動する場合は、6.にあるようにdarwin_snow.iso経由で起動しないとHDDからは直接起動出来ないので、不便ですが、これでインストール自体は成功です。

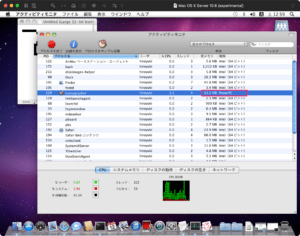

図:Snow Leopardインストール中

追加の設定

これでは実はまだ音が出なかったりバージョンが古いので以下の追加の設定を行います

Rosettaのインストール

Snow LeopardにてPowerPCアプリを動かすClassic環境である「Rosetta」は、オプションインストールなので標準でインストールされません。OSX10.6のディスクをマウントすると、オプションインストールフォルダ内のoptionalinstalls.mpkgがあるのでコレを実行してインストールします。但し、Classic環境は失われてるバージョンなので、Mac OS 9までのPowerPCのアプリなどは動かないでしょう。

ターミナルから以下のコマンドを実行して、/usr/libexec/oah/translateと返ってくれば、Rosettaが有効化されています。OSX 10.1〜10.6までのPower PCアプリが動作しました。

sysctl -n kern.exec.archhandler.powerpc

図:Rosettaをインストール中

図:PowerPCアプリを動かしてみた

VMware Toolsをインストール

VMware Toolsは普通にインストール出来るので、VMware Fusionのメニューから実行し、普通にインストールを行います。これを行うことで、ディスプレイサイズを自由に変更出来るようになります。また、共有フォルダ機能も使えるようになるので、まずはこれをインストールしてしまいましょう。

インストール後は再起動が必要です。

図:vmware toolsをまず入れる

v10.6.8統合アップデート

インストールしたてのSnow Leopardはv10.6.3なのでアップデータを手に入れてv10.6.8にします。

- こちらのサイトからアップデータをダウンロードする

- 共有フォルダ経由でアップデータをSnow Leopard側でマウントする

- アップデータが入ってるので、実行してアップデートを行う

- その後も自動でセキュリティアップデートが来るのでインストールしておく

図:アップデータをインストール

音を出せるようにする

今回使ってるvmxファイルはサウンドカードの設定が入っていません。よって、以下の手順でサウンドカードを追加しドライバを追加インストールする必要があります。

- vmxファイルをテキストエディタで開く

- なぜかsound.virtualDev = "sb16"がいたりするので、これを以下のようにes1371に書き換えて保存する

sound.virtualDev = "es1371"

- sound.autodetect = "TRUE"の設定はsb16になってしまうので削除して保存する

- 再度起動する

- EnsoniqAudioPCI.mpkg.tar.gzを解凍して、中に入ってるパッケージをインストールする

- ドライバインストール後、再起動する

- システム環境設定⇒サウンド⇒出力⇒LineOutを選ぶと音声が出力される

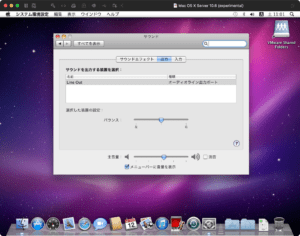

図:きちんと音が出るようになった

Parallelsからの引っ越し

今回の無償化に伴って、同じ仮想環境であるParallelsからの乗り換えを検討してる人もいるでしょう。しかし、双方に当然互換性はないので、そのままでは引っ越しはできません。手間が少ない引っ越し方法としては

- NHCを使って仮想HDDをVMDK形式に変換してVMware Fusionに取り込む

- OSのインストールは自分で行い、環境だけを引っ越しソフトで引っ越す

前者の場合、仮想環境をコンバートする事になるので、場合によってはNGなケースもありえます(自分はよく利用していますが)。操作方法については活用のページをご覧ください。ちなみに、VirtualBoxからも変換が可能です。

後者は、VMware Fusionで新しい仮想環境を作り、Windows10をインストールしておく。ParallelsとVMware双方の環境に引っ越しソフトをインストールしておき、アプリや設定、ファイルなどを引っ越しさせる方法です。こちらはOSインストールの手間はありますが、引っ越し後の設定はせずに済むのと、変換よりはトラブルはないでしょう。この手法はVirtualBoxからも引っ越しが可能です。

以下のエントリーを参考に引っ越しを検討してみてください。

関連リンク

- 懐かしの「Mac OS X Lion」と「OS X Mountain Lion」、無償でダウンロード可能に

- 以前のバージョンの macOS を入手する

- デフォルトではGatekeeperによってブロックされるApp Store外からダウンロードした全てのアプリケーションの実行を許可するオプションはmacOS 10.15 Catalinaでも利用可能

- Error: Could not open /dev/vmmon: Broken pipe, while launching the Virtual Machine

- Install Mac OS X10.7 Lion on VMware with Windows 10/7 Intel PC

- How to get a free license key for VMWare FUSION Pro?

- VMware Fusion 12リリース、個人であれば無償利用が可能に

- Mac向けに個人向け無償版を追加 ~「VMware Workstation 16」「VMware Fusion 12」が正式公開

- 「boot2docker」も動作!! 「Hypervisor.framework」が変えるOS Xの仮想化環境

- macOSのネイティブなHypervisor.frameworkを使用したオープンソースソフトウェア「Veertu Desktop」

- AppleのHypervisorフレームワークを利用してWindowsやLinuxをOS X上で利用できる仮想化アプリ「Veertu」がついにMac App Storeに登場。

- 2 つ目のマウスまたはキーボードをホスト型仮想マシンに直接接続する (1033435)

- Test IE11 and Microsoft Edge Legacy using free Windows 10 virtual machines you download and manage locally

- Mountain LionでPPCアプリを動かしてみる(仮想マシンのRosetta経由)

- 【Mac】VMware Fusion 7にSnow Leopard Serverをインストールしてみた

- Tech Computing Font issues in Snow Leopard causing iWeb '09 to crash

- Windows 7のVMwareでMac OS X 10.6(マックオーエステン, Snow Leopard)を動かす方法

はじめまして やってみました。

環境は macbook air 13inch Mid 2012

os 10.15.7 Cataline

>InstallESD.dmgをドラッグアンドドロップします。

できました

>後は仮想マシンを立ち上げるとインストーラが起動し、OSインストールが開始します。

インストールラーが上手く起動しません。

エラー表示

その1

/dev/vmmom を開く事が出来ませんでした:パイプが壊れています。カーネルモジュールvmmonが読み込まれていることを確認してください。

OKを押すと

その2

モニタ ディバイスの初期化に失敗しました

OKを押すと

その3

トランスポート(VMDB)エラー -14:Pipe connection been broken。

と表示されます。

VMware Fusionをセットする前は パラレルズでやっていて上手くいかないので削除しなまま、やりました 同時にインストールするのはよくないですか?

ひかり様

Officeの杜管理人です。

インストールするOSがCatalinaの場合は、普通にダウンロードしたファイルのまま、ドラッグアンドドロップすればOKです。

記事にあるものは、非常に古い、OSX Lionをインストールする場合のケースになります。

(古い、Mac OS Xはそのままドロップしても起動せず、InstallESD.dmgを取り出して入れる必要があるのですが、新しいmacOSの場合は、パッケージのまま使う)

なので、「macOS Catalinaのインストール」というファイルのまま放り込めばインストール出来ると思います。

https://officeforest.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/OSX.png

https://kb.vmware.com/s/article/1017838?lang=en_US

エラーを検索してでてきたHPです。

ここにあるようにやったら ライオンのインストール画面になりました。

忙しい中、ありがとうございました。

こちらのURLでしょうか?

https://kb.vmware.com/s/article/80467?lang=ja

GatekeeperがVMware Fusionの実行を阻害していたと。。

何はともあれ、インストールできてよかったです。

JISモードにする方法 日本語入力の件

http://www.ne.jp/asahi/it/life/it/mac/lion/lion_vm_fusion5.html

仮想のライオンがUSキーボードで、JISではなかったので上記に書いてある

方法で使えるようにvmxファイルを編集しました。

vmxファイルに、

keyboard.vusb.idVendor=0x05AC

keyboard.vusb.idProduct=0x020D

の2行を追加

上手くいっているようです。

尚、日本語入力がホストOS10.15と仮想10.7で違うので、なかなか良い設定は見つかっていません。

現在ホストOS10.15がATOK2017で仮想10.7がGoogle日本語入力(古いのでATOK版さがしたけど見つからない)です。ユーザー辞書がうまく移行できればGoogle日本語入力統一したいです。

入力モードの切替等が長く親しんだATOKのショートカットキーの癖が抜けず、困っています。

はじめまして。長文失礼します。

vmware fusion12.1.2へmacOS Sierraをインストールする際に「オペレーティングシステムが見つかりません」というエラーがでる件で、アドバイスをお願い致します。

当方は今月、2020年macbook pro(catalina)を購入し、vmwareをインストールして、そこにmacOS Sierraをインストールしようとしています。

macOS Sierraはappleのサポートからダウンロードし、ターミナルで.pkgを開いて、InstallESD.dmgを取り出すところまで、成功しました。

サイトには、vmware→新規 の手順で、このファイルをドロップして進めていけば、インストールが開始されていました。

しかし、画面が「右三角▶️」の画面のあとで、「オペレーティングシステムが見つかりません」と表記され、bioss?(詳しくないもので)の青い画面がでます。ここで行き詰まってしまいました。

何度かmacOS sierraをダウンロードし直したり、他のOS(マーベリック)でトライしましたがダメでした。

当方の方法に何か間違いがあるかと思いますので、解決法をご教授いただけましたら幸いです。

なお、ググってみたところ、同じ症状のかたがおりました。その方は古いmacでInstallOS.dmgを開いて、.appを取り出し、そのファイルをドロップして成功されていました。

よろしくお願い致します。

Hirta様

実際に公開されてるdmgをダウンロードして、検証してみました。詳しい手順はサイトに追記しました。

結論から言えば単純で、MarvericsやLionと違い、InstallOS.pkgが入ってるはずなので、pkgutilで分解せず、そのままインストール。アプリケーションフォルダにappができるので、これをもって、仮想マシンを新規に作ればオッケーです。

スマホからのコメントで、改行がされず、読みにくくてすみません汗

いえ。きちんと適切に改行されていたので全く問題ありません😁

現在、ダウンロード可能な Fusion player のバージョンについて

はじめまして。

現在、上記手順にて入手可能な、Fusion player は、12.2.x になっています。

このバージョンの場合、macOS Big Sur 以降が必要になり、macOS Catalina 環境では、

動作しません。(インストール出来ない旨のメッセージが出ます)

従って、私の様に macOS Catalina 環境で使用したい方は、12.1.x のバージョンの

Fusion (player) を入手する必要があります。

一例として、以下の様な手順で入手出来ると思います。

1.VMWare のサイトの Customer Connect

にアクセスする

2.登録したユーザー情報で、Customer Connect にログインする

3.検索ウィンドウがあるので、”Fusion” ”download” 辺りをキーワードにして検索を実行

4. ”Downloads • VMware Fusion 12.1.0” の様な感じで検索結果が表示されるので、

必要なバージョンのリンクをクリック

(12.1.x が必要な方は、上記の12.1.0 のリンクをクリックすればOKです)

5.次ページで Fusion 12.x.x のダウンロードが可能です

ダウンロード出来る Fusion には、”Player” の文字はありませんが、

ライセンスキーで商用版か、無償版かを見分けている模様ですね。

以上、どなたかの参考になれば幸いです。

れん様

だんだんとダウンロードする手順が面倒になりつつありますね。。

ちょいちょい仕様が変わったり、過去バージョン切り捨てなどは、意外と情報が出回ってなかったりして。

ちょっと検証してみて、ブログにも記載してみたいです。

プレビューを見ると、Macintosh環境からの送信では、改行コードの関係なのか、

意図した通りに改行されていない模様。

申し訳ありませんが、適宜改行をして下さい。

いえ、全然普通に見えます。ChromeとSafariで見てるのですが、

今回使ってるWordpressのテーマのせいなのか。

こんばんは。初めまして、Masaです。

サイトも綺麗で内容もわかりやすくて、助かります。

本当にありがとうございます。

少し脱線してしまうかもしれませんが、お聞きしたい事があります。

以前に下記2つの環境でSnow Leopard Server(v10.6) OSをインストールして、

アップルのアプリ iPhoto とiWebを動かしたたかったのですが、2つのアプリとも起動=OK

なのですが、肝心な画面の部分で所々、「ブラックアウト」してしまいます。

iPhotoで言えば、画像はアルバム上に見えるのですが、それを指定して「編集モード」に

入ろうとすると、画像が、薄い青の枠で囲まれたまま、動きません。

これは、VMware Fusion 12 上では、解決できる問題なのでしょうか?

自分で試してみればいいのですが、色々と試行錯誤したのち撃沈状態でもういいやになってしま

っていて、、

インストールされた普通のSnow Leopard上でiPhotoやiWebは、動かせますか?

お手数ですが、お時間のある際にご検証していただきたく思います。

よろしくお願いいたします。

下記2つの環境ともMacアプりは、動かせない状態です。

環境1 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)

2.9 GHz Intel Core i7 メモリ8G

OS High Sierra 10.13.6

VMware Fusion 10.1.6 Snow Leopard Server(v10.6) OS

環境2 Mac mini Server Pro 2012)

2.3 GHz Intel Core i7 4Core メモリ16G

OS Mountain Lion

VMware Fusion 7.1.6 Snow Leopard Server(v10.6) OS

Masa様

環境がVMware Fusion 13にしてしまってるのと、iLife09のインストール後に、Snow Leopard Serverが起動しなくなる現象に見舞われていて検証が出来ていないのですが、

この問題とは別なのでしょうか?

1から構築し直さないといけないので、ちょっと時間がかかってしまいます(今は特に時間が取れない状態ゆえ)

https://www.cnet.com/tech/computing/font-issues-in-snow-leopard-causing-iweb-09-to-crash/