2025年アップデート Google Workspaceの新機能

2025年に入っても怒涛のアップデートが続いてるようで、後からまとめるのが大変になってしまうので、今年からは先行してちょっとまとまった段階でブログをリリースし、1年掛けて随時追記していくスタイルにしようかなと思います。

さっそく、Gemini BusinessとGoogle Workspace統合と言うお話が出てきたりしたので、仕事のスタイルが変わりそうな2025年です。

目次

- 1 Geminiのアップデート情報

- 2 値上げのお知らせ

- 3 ベース機能

- 3.1 Chromeウェブストアカスタマイズ

- 3.2 Chromeを長期アプデしていないと同期されなくなる

- 3.3 Googleデータエクスポートが強化されました

- 3.4 Geminiのアルファ機能の制御ができるように

- 3.5 新しくFrontline Plusが追加されました

- 3.6 Android版Chromeで直接PDFを開けるようになりました

- 3.7 組織外からの共有ファイルに警告表示

- 3.8 新しいデータ移行サービスの移行ログを調査可能に

- 3.9 管理コンソールの複数承認で実行機能強化

- 3.10 監査と調査でDrive検索イベントもログに含まれるように

- 3.11 Education向けの新ツールがChromebook向けに公開

- 3.12 Google Cloud Communityが移転

- 3.13 ChromeOSとAndroidの統合について

- 3.14 開発者向け機能

- 4 Gmail

- 5 Google Drive

- 6 Googleドキュメント

- 7 Googleスプレッドシート

- 8 Googleスライド

- 9 Google Meet

- 10 Googleカレンダー

- 11 Google Chat

- 12 Google AppSheet

- 13 Google Vault

- 14 Youtube

- 15 Google Tasks

- 16 Googleグループ

- 17 Google Vids

- 18 Google Classroom

- 19 Google Keep

- 20 Googleフォーム

- 21 Googleサイト

- 22 廃止される機能

- 23 関連リンク

Geminiのアップデート情報

これまでこのエントリーにGeminiとしてのアップデート情報も合わせて掲載していました。しかし、2025年のアプデが例年とは比較にならないほど多く出ている関係で、エントリーが長大になり過ぎていた点や可読性が損なわれているだけじゃなく、WordPressのプラグインに障害も出ていたので、以下のエントリーへと分離独立することにしました。

Geminiアプリ、Gemini API、Gemini for Google Workspace、NotebookLMに関しては以下エントリーを参照してください。

値上げのお知らせ

2025年7月7日より、Google Workspaceの値上げのお知らせが皆さんのところにもメール通知来てると思います。Business Standardは現在1600円ですが(前回のGemini統合で300円くらい値上げになってる)、また7月7日に年間プランで$14(1ドル145円のレートならば、2030円)へと値上げされます。

また、毎月払いのフレキシブルプランの場合は、$16.80(1ドル145円のレートならば、2436円)、値差は406円/月/1ユーザ。

300名クラスの組織で計算すると、年間プランで7,308,000円(1,548,000円のコスト増)となるので、Google直契約としてる組織はそろそろパートナー経由でのリセラーチェンジしたほうが良いのでは無いかと。リセラーチェンジした場合、人数にもよりますが割引が入ったり、何よりもサポートを受けられる(パートナー側から管理コンソールに入って作業とかもして貰えます)メリットがあります。

また、値上げ分の吸収の為に、余計なウェブサービスは断捨離してGoogle Workspaceに寄せるであったり、削減した分だけGoogle Apps ScriptやAppSheetでアプリを作成して代替、Geminiが折角増えてるので生成AIを徹底活用するといったDX活動を推進しないと、している企業との差がより一層拡大し、パフォーマンスに大きな差が生じてくる頃合いだと思います。

同じサービスを使っていても結果は同じでは無いのです。

図:400円くらい値上げになる

ベース機能

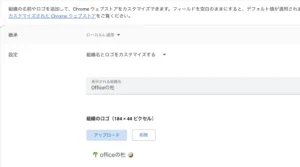

Chromeウェブストアカスタマイズ

2025年1月29日、Google Workspaceユーザに於いてこれまではChrome Enterpriseで規制していたChromeウェブストアのカスタマイズがより強化された形になります。

今回のアップデートにより以下のことが実現出来るようになりました。公式ドキュメントはこちらになります。企業向けカスタマイズされたWebstoreに関するドキュメントはこちら。

- 自社カスタムロゴ画像を表示できるようになりました。

- 特定カテゴリの拡張機能を非表示にすることが出来るようになりました。

設定方法は以下の手順になります。

企業ロゴを試しにいじってみました。184x44ピクセルと小さい画像しかアップできないので注意。

図:設定箇所はこちら

図:企業ロゴをいじってみる

図:変更結果

Chromeを長期アプデしていないと同期されなくなる

2025年1月27日、Google Chromeの新しいポリシーとして「4年以上前のChromeを使ってる場合、Chrome同期が無効になる」という機能を発表しました。ブックマークやパスワード、拡張機能などChrome同期は非常に便利で他のデバイスであってもログインするだけで同期される為、今や必須の機能と言えます。

デフォルトでChromeは自動アップデートが有効化されているので通常は意識する必要性は無いのですが、組織でChrome Enterpriseを利用しChromeのアップデートについて制限を設けている場合、誤ってバージョンが古いままになってると遭遇しかねないので、Chrome Enterprise導入時にはきちんと機能しているかどうか?再確認しましょう。

Googleデータエクスポートが強化されました

2025年4月4日、Google Workspaceのデータエクスポート(個人向けだとGoogle Takeout)が強化されて以下のことが実現できるようになりました。

- 特定日付範囲内のデータをエクスポート可能に

- 選択した共有ドライブもエクスポート対象に

- 特定のドライブラベルに基づいたエクスポートの実行が可能に

ただしこの強化された機能、Google Workspace Enterprise Plusで且つAssured Controlsという有料オプションを契約している場合にだけ使えるので、多くのGoogle Workspaceプランの人は使えないという。

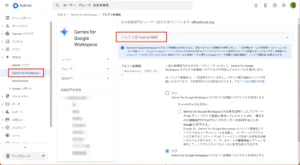

Geminiのアルファ機能の制御ができるように

2025年4月15日、Google WorkspaceのGeminiのアルファ版機能の有効化に関して、管理コンソールから制御できるようになりました。アルファ版の機能の項目なのでデフォルトではオフにされています。またアルファ版ですので、基本的には実験モデルであることを考慮しなければなりませんが、先行してテストや体験ができるようになります。

データ保護基準は適用されるので、そこは安心して利用できるようです。設定の可否に関する公式ドキュメントはこちらになります。前回、見に行った時には、無いなぁ・・・と迷っていた部分ですね。アルファ機能に関するコミュニティへの参加もしておくと良いかもしれません。

この機能は、Google Workspace Business Starter以上で使えるようなので、Enterpriseでなくとも利用が可能のようです。設定画面はこちらになります。

※2025年6月、自分のテナントのBusiness Standardでも表示されるようになっていました。α版機能を組織で試したい場合、デフォルトではオフになっているので、組織部門を限定してオンにすると良いでしょう。

図:α版制御のパネル

新しくFrontline Plusが追加されました

Google Workspaceは基本1テナント1プランであり、他のプランを混在させることが出来ません。しかし、Frontlineというプランは混在させることが可能で、特定の業務領域でのみ利用が許可される特殊なプランです。主に病院の看護師さん、薬剤師さん、介護士さんや、建設業の現場作業員の方々などが対象で、低価格で利用できますが簡単に契約は出来ません。制約もあり、ストレージは全プラン5GBまで、大きなデータが扱えないので、Vidsは閲覧のみ。ただほかはGoogle Workspaceの各プラント同様に扱えるという。また単体契約はできません。

2025年4月23日、このプランに新たにFrontline Plusという上位プランが追加されました。Enterprise Plus相当の機能が利用が出来、NotebookLMなどのGemini関連機能も利用することが可能です。料金についてはお問い合わせというスタイルになっています、

Business Starter + Frontline Plusの場合、共有ドライブ管理が出来ないのでベースの側はBusiness Standard以上にする必要があるようです。

もともと、Business Starter運用していて300人超えでEnterprise Standardにしなければならないのは負担が大きいので、利用率の低い現場作業員向けは低価格で提供しようというのがFrontlineなので人数上限無制限で代わりにストレージ容量が引くなどの特徴があります。資格要件をよく確認してパートナー企業等の営業に問い合わせしましょう。(知ってる限りでは取り扱い出来るのは、吉積情報およびG-gen2社)

Android版Chromeで直接PDFを開けるようになりました

これまでのAndroid版Chromeは、ウェブ上のPDFファイルをクリックするたびに、ダウンロードさせられて別のアプリケーション(Google DriveやAdobe Reader)などを呼び出してから開く必要がありました。長い間この状況が続いていましたが、2025年4月25日ついに直接Chrome上で開いてさらに注釈ツールを使って書き込み、ページ内検索も出来るようになりました。

自身のもってるXperia 10 VIはAndroid15なのですが、使ってみましたがこのワンテンポが無いだけで相当ストレスフリーになりました。この機能が搭載されてるのは、Chrome 135.0.7049.101からのようです。正式なリリースノートには記載が無いですが、海外のサイトで一報が出ています。逆にサードパーティツールで開く場合は、一度ダウンロードを任意で行ってから開くという操作が必要です。

もともと2024年12月にChromeフラグ(Open PDF inline on Android)を使った隠し機能としてリリースされていましたが、これで正式に使えるようになったわけです。Android15より前のAndroidで同様にアプデされているかは確認が必要です。

図:Chrome Flagsで隠してあった機能

図:直接開けるようになりました。

図:注釈つけたり検索も可能です

組織外からの共有ファイルに警告表示

2025年4月29日、スプレッドシート、ドキュメント、スライドに於いて、組織外から共有されてる共有アイテムを開いた場合には、上部ファイル名の場所にデフォルトで「外部」という警告が出るようになりました。これまでのファイルは、共有アイテムにあるファイルは内部であろうと外部であろうと見分けがつきにくい状態でした。

装備された理由はセキュリティ強化の一環で、外部のファイルに対して機密情報を書き込まないように促すための目印としての役目ということになるかと思います。デフォルトで有効ですが管理コンソールから無効化することも可能です。その場合の手順は以下の通りです。展開開始は2025年5月5日より開始で、管理コンソール側はすでに展開中です。

- 管理コンソールを開く

- 左サイドバーのアプリ→Google Workspace→ドライブとドキュメントを開く

- 共有設定を開く

- 一番下の共有候補の下に新たに外部ファイルをハイライトみたいな項目が出てくる

- チェックを入れて保存するとオンとなり、外すとオフとなる。

この機能は全Google WorkspaceプランおよびCloud Identityにて利用することが可能です。

図:管理コンソール側設定

図:ユーザ側での見え方

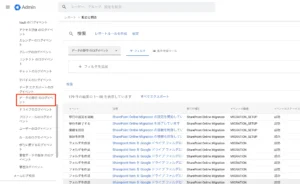

新しいデータ移行サービスの移行ログを調査可能に

2025年6月18日、Google Workspaceの新しいデータ移行サービスの移行状況についてのログを監査・調査ツールからも調べて確認することが出来るようになりました。公式ドキュメントはこちらになります。データ移行サービスは管理コンソール上から各種設定が可能です。

使い方は以下の通り。データ移行サービスでの作業完了後に行います。

- 管理コンソールを開く

- 左サイドバーよりレポート→監査と調査→データ移行のログイベントを開く

- あとはフィルターを追加して細かく追跡が可能

OneDriveやSharepoint Onlineの移行ログを見てみましたが、ファイル単位での移行元・移行先のIDやURLが確認でき、ステータス状況も確認可能です。もちろんログのエクスポートも可能です(BigQueryへのエクスポートも可能のようです)。

図:データログ移行イベントを開いてみた

図:個別の移行ログの中身

管理コンソールの複数承認で実行機能強化

2024年4月より、管理コンソールの特定の重要な操作は複数の管理者の承認なくして実行できないようにする「マルチパーティ承認」と呼ばれる機能が実装されました。誤った操作が即反映といったミスを防いだり、悪意のある管理者が退職時にめちゃくちゃにしていくといったことの一部が防げます。公式ドキュメントはこちらになります。

2025年6月27日のアプデによって、これらが強化されました。

- 複数承認の対象となるアクションを選択することが出来るようになりました

- SSO設定などやAPIの制御などを個別にマルチパーティ承認制にすることが出来るようになりました

- カスタムロールで承認作業のロールを付けた管理者を作成可能に

リクエスト担当者とレビュー担当者の2人も用意する必要があるので、2階層での承認構造ではないようです。本機能はGoogle Workspace Enterprise Standard以上もしくはCloud Identity Premium以上で利用することが可能です。

設定箇所は以下のとおりです

- 管理コンソールを開く

- 左サイドバーからセキュリティ→認証→複数の関係者による承認の設定をクリック

- 複数の関係者による承認の設定はオンにする

- セキュリティ設定の複数の関係者による承認は必要なものをオンにする

- セキュリティ設定への API アクセスに関する、複数の関係者による承認はデフォルトでオンになっています

図:原則はオンにしておいたほうが事故を防げます

監査と調査でDrive検索イベントもログに含まれるように

2025年6月27日、Google Workspaceの管理コンソールにある「監査と調査」ツールにて、Driveのログイベントにユーザーの検索イベントとその内容がログ記録されるようになりました。このツールの使い方に関するドキュメントはセキュリティ調査ツールにあります。

使い方としては

- 管理コンソールを開く

- 左サイドバーからレポート→監査と調査→ドライブのログイベントを開きます

- フィルタを追加をクリック

- イベントを選び、次に一致を選んだら次の項目で、「アイテム検索が実行されました」を選びます。

- 適用をクリックして、検索をクリックする

- すると一覧が出てきます。説明列の中のリンクをクリックします。

- 右サイドバーに詳細が出てきて、一番下の方に実際の検索ワードがユーザークエリとして表示され、解析されたクエリがAPIで指定するときの構文が出ています。

この機能はDrive APIのActivity Eventsからも実行して取得できますのでGASなどで自動化しておくことも可能でしょう。おかしなアクティビティを検出したら調査といったことに繋げることが可能です。

図:検索指定方法

図:検索結果の調査

Education向けの新ツールがChromebook向けに公開

2025年6月30日、Google Workspace Education向けのツールや機能が大きくアップデートしました。ChromeOS向けのアップデートとなり、主に以下のような機能が追加されました。但し、殆どはEducation Plusのライセンスが必要となるので、お金持ちな教育機関でないと利用できないのが残念。

- Google Classroom向けのクラスツールというものが公開

- Camera Studioというツールが追加され、書画カメラと接続が出来るようになりました。

- 大型ディスプレイデバイスであるChromebox OPSとクラスツール連携リリースされました。

Google Cloud Communityが移転

2025年7月22日、AppSheetコミュニティの中で案内がありましたが、現在のGoogle Cloud Communityのサイトはアーカイブされて、今後のコミュニティサイトについては、https://discuss.google.devへと移行されるとのこと。現在はまだアクセス不可。AppSheetコミュニティのURLについては、https://discuss.google.dev/c/appsheetとなるようです。

22日からは新サイトにてということなのですが、ログインがBasic認証のようになっており、こちらのエントリーにてログインに必要な情報を得ることが可能なので、コミュニティで活動してる方々は今のうちに目を通してログイン方法について知っておくと良いでしょう。

新規リリース情報なども現在のコミュニティより発信されていたものになるので、今後どうなるのか?ウォッチが必要です。

ChromeOSとAndroidの統合について

これまでも話題には上がっていましたが、現状のChromeOSとAndroidは全く別々のOSであるため、開発も別々です。ChromeOS上でAndroidは動作しますが、あれはVM上で動作してるものになります。

2025年7月14日の情報によると、インタビューの中でChromeOSとAndroidを統合するということが正式に進められている模様。具体的な日程については公開されていないものの、将来のChromebookはAndroid基盤のプラットフォームになるようです。

といっても、Androidそのもののあの画面でChromebookというスタイルではなく、Android基盤の上にChromeOSとしてのUI?を再現したものになるようで、アプリとして提供されるのか?UIとして表示されるのか?今後の情報に期待したい所です。少なくとも現在のChromeOSの操作性が失われるということはないようで(GIGAスクールもあるため、下手に変更するのはインパクトが大きく、市場を失う可能性もある)。

しかし、一方で現在無償で古いPCを蘇らせることの出来るChromeOS基盤である「ChromeOS Flex」についてはどうなってしまうのか?Androidは使えないOSなので、Android基盤になることで廃止されてしまうのか?など懸念事項もあったりします。

開発者向け機能

Google Apps ScriptのOAuth認証が細分化

2025年1月8日、GASの初回起動時に出てくるOAuth認証について、これまでは全部の要求されてくるスコープに対して一括で許可をしてあげる必要性がありましたが、細かなスコープ単位でチェックを入れて部分同意で実行できるようになった模様です。

スプシ利用は許可してもフォームは許可しないといったことが出来るようになります。但し該当コード内でそれらが使われてる場合、許可しないといっても含まれていれば許可しないと実行完了できないので要注意。あくまで該当コード内で使われてないケースならば有効です。

この機能は全Google Workspaceユーザに展開済みで、今後はいつもどおりで良いのであれば、「すべてを選択」でチェックを入れてから承認をする事になります。

※2025年5月6日、Google Workspaceアドオンでも同様にOAuth認証の細分化が行われるようになると発表がありました。

図:これからの承認要求ダイアログ

CardServiceのフォーム入力チェックが装備

Google WorkspaceのアドオンやGoogle Chatなどで利用する「入力フォーム欄」。これらはGoogle Apps ScriptなどでCardServiceを使って開発して利用することが出来ますが、2025年2月3日にこの入力欄に於いてValidation機能が装備されました。

Validation機能とは、入力欄がメアドなのにメアドの形式に従っていないか?のチェックであったり、空っぽかどうか?の判定をしたり、最大文字数を超えていないか?といったチェック機能で割と皆おなじみの機能だったりするのですが、これまでのCardServiceのフォームでは装備されていませんでした。

すでに全テナント全Google Workspaceユーザおよび個人のGoogleアカウントにもリリース済みです。こちらに作成方法に関してのドキュメントがあるのでアプリに組み込みたい場合には積極的にValidation機能は利用しましょう。

図:Validationの事例

Google Workspace Policy API一般リリース

これまでGoogle Workspaceの管理コンソールの設定はAdmin SDKなどでユーザの追加やグループの操作などは出来ましたが、管理コンソールの各種ポリシーについては手動で管理者が色々設定したりしなければならず、またそれらの設定値をバックアップしておいて、なにか問題が発生したときに、プログラム的に復元するような手段もありませんでした。

2025年2月20日、これらポリシーの取得や適用などが可能となるPolicy APIが一般リリースされました。2024年10月24日にオープンベータで限定的にリリースされていたものです。ドキュメントはこちら。GASからも使えそうなのでちょっと研究して別途ブログのページとして追加してみたいなと考えています(Cloud Identity APIの一部として用意されてるみたいですね)

また、Google Workspace Managerという管理コンソール操作をコマンドラインで操作するPowerShell的ポジションのオープンソースツールがありますが、こちらも同APIをサポートしたようです。

※ちなみにChrome Enterprise Policyについては以下のエントリーでGASから弄るものを過去に作成しています。Cloud Identity APIについては過去に動的グループの作成時に利用しています。

Gemini監査ログにReport APIからアクセス可能に

2025年7月1日、Google Workspace管理コンソールにある「Gemini監査ログ」に対して、Report APIからのアクセスが可能になりました。Gemini監査ログについてはこちらのサイトが詳しいです。

導入状況や使用状況を例えばGASを使ってスプシに起こしておき、Looker Studioで常にモニタリングといったようなことも出来ますし、利用率が悪い傾向をキャッチして研修を組んでみたりなど事前にアクションを起こすための素材に使えそうです。

本機能は、Google Workspace Enterprise Standard以上で利用することが可能です。

図:このデータが拾えるようになる

Drive Events APIが開発者プレビュー

2025年7月7日、ドライブ上のファイル更新通知を取得するDrive Events APIが開発者プレビューリリースされました。この機能は、Cloud Pub/Sub経由で受け取る仕組みで、Google Workspace Events APIに統合されたものになります。利用を試すには申請フォームからの申請が必要です。

旧来よりあったDrive API V3のWatchメソッドに似ていますが、Google Workspace Events APIに統合されているという点が異なる点。Drive APIのWatchメソッドを使った監視と通知は過去にGASでも作ったことがあります。以下のエントリーを参照してみてください。

本機能は全Google WorkspaceおよびIndividualユーザーが利用することが可能です。

Gmail

機密方法漏洩防止機能が提供

これまでGoogle DriveにはDLP機能と呼ばれる機密情報漏えい防止のための機能が提供されてきました。そして、2025年2月18日、Gmailに対してもDLP機能が一般提供となりました(2024年10月3日にベータリリースされていました)。

メール送信時に機密情報に該当する内容をキャッチすると送信を阻止し編集画面に戻されるといったことが可能になります。このDLPのルールとメッセージを予め管理者がセットしておくことで、作動しますのでまずは公式ドキュメントを参照し、社内に対してDLPのルールを策定することから必要になりますので要注意。

これらの機能はエンタープライズ向けであるため、Google Workspace Enterprise Standard以上で利用することが可能です。

図:DLPに引っかかって編集画面に戻されてる様子

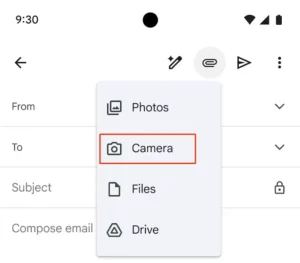

Androidアプリでメールの添付にカメラが使用可能に

2025年3月14日、AndroidのGmailアプリに於いて添付ファイルにこれまで無かった「カメラ」が登場し、写真を取って添付ができるように!!というか、日本では大昔から写メとして当たり前のようにあったものを今頃になって装備してるGoogleの感覚ってちょっとどうかと思うアップデート。

エンジニアの感覚が一般人と随分かけ離れてるからなのか?目新しくもないアップデートでした。

図:今更感のあるアップデート

コンテキストスマートリプライ

以前あった、GMailの返信時に一言コメントみたいな選択肢が出てたスマートリプライ機能。はっきりいって使ったこともなければ役に立ったこともないしょうもない機能でした。チャットではないので通常ビジネスのメールで一言レスはまず行いません。

これに対して2025年3月20日、Geminiを使った本来あるべき「メール本文を読み込んだ上での適切な返答事例を候補で列挙」してくれるコンテキストスマートリプライという機能がリリースされました。ボタン一発で選んで挿入は同じですが、一言コメントみたいなものではありません。

公式ドキュメントはこちらにあります。PCでもスマートフォンでも使えるようですが、まだ自分の環境は英語UIでも来ていないので未検証。本機能はGoogle Workspace Business Starter以上で利用が可能のようです。

図:スマフォの場合の動作

エンドツーエンド暗号化メール機能が簡便に

2025年4月2日、これまでEnterprise Plusで提供されてきたクライアントサイド暗号化を利用した暗号メールの送信機能について、これまではユーザサイドで暗号化の為のキーや証明書の用意、管理が必要であったのが、β版ですが「暗号化メール」をユーザが選ぶだけで、E2EE対応のメールを送れるようになる機能が提供開始になりました。

暗号化キーや証明書の用意や管理が不要となるので、エンタープライズメール運用がより簡便になります。現在はWeb版のみの対応となっており、尚且つ利用する為にはこちらのフォームから申請をした後許可された後で設定することが可能です。

Google Workspace Enterprise Plus以上の機能になるので多くのユーザは利用が出来ません。似たようなE2Eな暗号化メールとしてはPGPとFlowCryptを利用したものは、過去に検証していますがこちらは全プランで利用できます。

図:高度な暗号化メールが簡便に使える

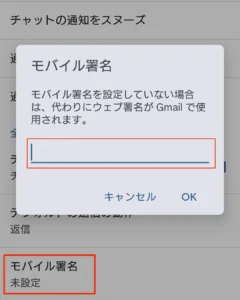

Android版Gmailで署名の追加に対応

2025年4月4日、AndroidのGmailに於いてモバイルでのメール署名挿入機能が装備されました。今更感はありますが、これによりスマートフォンであっても、デフォルトで署名が入るように。画像や書式設定にも対応というのですが、実際に欄を見てみるとただのテキストボックスなので入力しずらい。

- 左上のハンバーガーメニュー(≡)をクリックする

- 下の方にある設定をクリック

- 設定したいアカウントを選ぶ

- モバイル署名という欄があるのでクリックする

- 署名を入力してOK

空にしておけば自動で入ることはないです。ただ、入力欄は単なるテキストボックスなので、とても入力しにくい。

図:小さい欄だから入力しずらい

データ分類ラベルが一般公開

2024年11月にβ版公開されたGmail用のデータ分類ラベル機能。2025年4月23日この機能が一般公開となりました。この機能はBusinessプランとEnterpriseプランとで利用できる範疇が異なります。後者の場合には前述のDLP機能ともリンクしていますが、前者は基本的には機密ラベルのみです。

ラベルの付与や削除は監査ログに記録されるようにもなります。

ラベルそのものはラベルマネージャという場所から作成することになります。ドライブのラベルと共用なので注意が必要です。この機能は、Business Standard以上で利用することが可能です。

図:メール送信時にラベル適用のダイアログが出てくる

大画面AndroidでGmailアプリに区切り線追加

スマートフォンではなくタブレットなどの大画面Androidデバイスの場合、メールのスレッドがあって、中身は右側のパネルに表示されるようになっています。横並びの3ペイン方式ですね。しかし、このスレッドと中身の表示の間は区切り線が無く、サイズが固定化されていました。よって、中身をもっと横に広げて見たいと思っても出来ない。

2025年4月24日、このスレッドと中身の間に区切り線が追加されて、サイズを自由自在に調整できるようになりました。この機能は全Google Workspaceプランおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能です。ChromebookのPWA版じゃないAndroidアプリ版のGmailでも使うことが可能です。おそらく将来的なChromeOSとAndroidの統合を見据えてのアップデートなのかもしれません。

図:真ん中の区切り線でサイズ変更し放題

絵文字リアクションが追加

Google Meetなどには絵文字で演者に対してリアクションを送ったりすることができます。Slackなどでも応答する変わりに絵文字だけポンと押してOKみたいなリアクションを取れるのは今では当たり前の機能になっています。文章を書かなくて済む上に相手はレスポンスを受け取れるので、タイパが非常に良い。

この機能がGmailに対しても2025年4月29日より追加されることになりました。

ただし現在この機能はデフォルトで無効とされているので、用いる場合には、管理コンソールから有効化する必要があります。またお客様相手にこの作法は、ちょっとカジュアル過ぎるので使う場合には内部に限ったほうが良いでしょう。有効化する場合は、

- 管理コンソールを開く

- 左サイドバーより、アプリ→Google Workspace→Gmailを開く

- エンドユーザーのアクセスを開く

- 絵文字リアクションを開く

- 設定を変更して保存する

自身のテナントに展開されたら、詳細な設定方法とスクショを追記しようと思います。

図:返信せずに応答できる

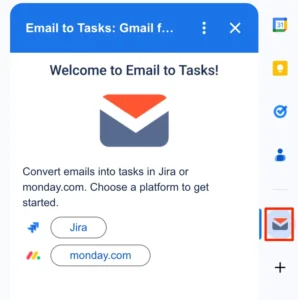

JiraとGmail連携機能が提供開始

プロジェクト管理ツールのJiraやドキュメント管理のConfluence、使っている事業所も多いかと思います。自分も機会があってこれらのツールを使っていますが、2025年6月2日にGmailのアドオンとしてAtlassian公式より提供が開始されました。公式サイトのプレスリリースはこちら。

アドオンですので、Google Workspace Marketplaceにて提供されており、Chomeにインストールしログオンをするだけ。

インストールすることで、Gmailのサイドバーに登録されて、Gmailから直接Jiraに対してタスク登録が行えるようになり、また最新のJiraの情報を引き出したりが可能になります。

サイドバーからアイコンをクリック後に、Jiraのボタンをクリック→Connect to Jiraをクリックし、Jiraにログインします。Acceptをクリックし、Successが表示されたら完了です。表示されたのにクルクル回ってる状態の場合には、一度Gmail画面をリロードするときちんと表示されます。

図:サイドバーに登録された様子

図:実際に作業をしている様子

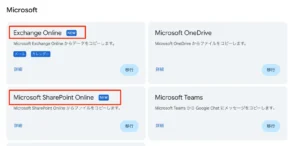

Exchange Onlineからの移行ツールが一般公開

2025年6月10日、管理コンソールにおいて、Gmail、Google Calendarへの移行ツールとして新規にMicrosoft365 Exchange Onlineからの移行ツールが一般提供開始されました。公式ドキュメントはこちら。

一般提供に伴い、これまで100名を上限としていたものが、250名まで1度に移行できるよう上限が引き上げられています。

これまで、Exchange Onlineからの移行となると、ローカルで動かすGWMMO、サーバを時前で立てて動かすGWMMEの2種類が以降ツールでしたが、これでより手軽に移行を実行できる環境が3つとなりました。しかし、250名以上の場合は依然として、GWMMEが推奨され、それ以上の大規模移行ではGoogle Workspace Migrateのような仕組みが必要です。

Teams, OneDrive, Sharepoint Onlineと移行ツールが割と充実しつつありますが、比較的小さな組織での移行は外部ベンダーなど頼らずとも自前で出来そうです。

ツールはGoogle Workspace管理コンソールのデータ→データのインポートとエクスポートの中に、Microsoft Exchange Onlineという項目があるので移行をクリックして指示に従って進めるだけ。時間があれば利用ガイドを作ってみようと思います。

図:管理コンソールの中から使います。

メルマガ等の解除が購読管理から可能に

Googleはスパム排除やDKIM, DMARCの設定義務化によって、いわゆるメルマガ等の解除も一発で出来るようにしろという要件を2024年から加えています。解除できないようなものはスパム扱いとして排除する方針です。

そんなメルマガ、登録した覚えもないのに登録されていて企業から営業メールがバンバン飛んできます。現在は、Gmailのメール上部でメーリングリストの登録解除で一撃で解除が可能です。ガイドラインはこちらになります。

2025年7月8日、この機能がさらに強化されて購読管理という機能が追加。スマートフォンからも登録解除が出来る予定です。登録解除方法についてのドキュメントはこちらですが、まだ自分のテナントに公開されていないので、公開されたら面倒なメルマガを全部解除しようと思います。

本機能は、全Google Workspaceプランおよび個人のGoogleアカウントでも利用が可能です。

図:購読管理からまとめて解除できそうだ

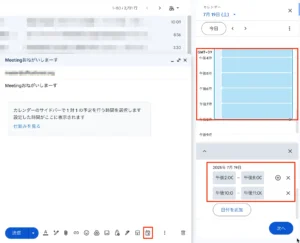

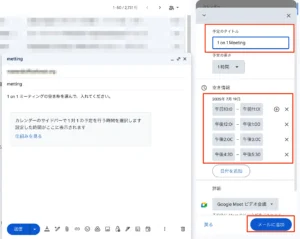

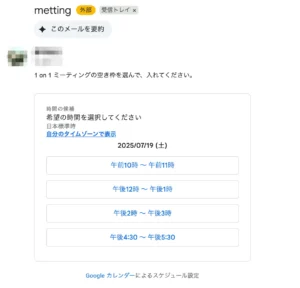

予約スケジュールをメールで送信機能

Googleカレンダーに搭載されている「予約スケジュール」機能。登場からそこそこ年月を経て、アポイントメント枠を先方の人に入れてもらうというホテルの予約機能のような機能ですが、これまではGoogleカレンダー上からセットして送信が必要でした。

2025年7月16日、この予約スケジュールの作成と通知がGmail上で行えるようになりました。

Gmailとカレンダーを行ったり来たりが不要になるため、どちらかというとメール起点で作業をすることが多い内容であるため、カレンダーを別途開いて、空き枠セットして、メールで相手に通知するみたいな手間が一箇所で完結します。使い方は以下の通り。

- Gmailを開いて新規にメールを作成する

- 下部のカレンダーアイコン(会議の時間を設定)をクリックする

- 空いてる時間帯を提案をクリック

- 右サイドバーで、自身が相手に提示する枠をいくつか設定する(連続する時間である必要はない)

- 次へをクリックする

- 予定のタイトルを入れる

- メールに追加をクリックする

- メール内に埋め込みの形で登録されるので、メッセージを追加して送信する

- 相手側は、飛んできたメールを開くと、カレンダー予約枠の埋め込まれたメールが届くので、対象の日付枠をクリックする

- カレンダーセット画面が開かれるので、送ってきた側の名前とメアドが記載されてるのを確認して、確認ボタンをクリックする

- 相手に予定承諾のメールが届き、完了する。

ただ気になったのは、送信元のカレンダーには登録されますが、送信先の人はカレンダー予約枠セットをしても自身のカレンダーにイベントが登録されない・・・ので、相手側は手動でイベントを追加する必要があります(でないと自分で予約しておいて、忘れてしまう可能性が大)。

本機能は、Google Workspace全プランだけでなく個人のGoogleアカウントでも利用することが可能です。

図:Gmail上から作成できるので便利

図:タイトル変更を忘れずに

図:相手に届くメール

図:予約セット画面

Google Drive

差分アップロード機能

これまでのGoogle DriveのPC版は、ある程度の塊のファイルを送った後に同一ファイルの異なる版を上書きした場合には、「フルアップロード」で同期を行っていました。よって、10MBあるファイルならば10MBまた同期に掛かっていたということです。

しかし、2025年1月10日からは、大きなファイルを編集してもフルアップロードではなく差分アップロードとなり同期スピードがアップする事になりました。この機能は全Google Workspaceユーザに適用されてるようです。既に展開完了済みのようです。

OneDriveからの移行ツールアプデ

2024年末にリリースされたMicrosoft365のOneDriveからGoogle Driveへの移行ツール。2025年2月4日にこのツールがアップデートされて、以下の事が実現できるようになりました。

- 日付の範囲指定で移行するファイル類をフィルタすることが可能

- 特定のファイル形式やファイルサイズのものを除外する設定

- IDマッピングをスルーして、自動的にソースとターゲットのユーザをマッピング(アクセス権限に関わる)

また今回よりβ版が取れて一般公開となっています。公式ドキュメントはこちら。以下のエントリーで詳しい使い方を解説しています。

共有ドライブの限定アクセス機能が公開

2024年9月16日にベータ版としてリリースされていた「共有ドライブ内に於いて特定のフォルダに対して限定アクセス権限を付けられる機能」が、2025年2月18日に一般公開されて、すべてのGoogle Workspaceおよび個人のGoogleアカウントで利用可能になったとのこと。

この内容についてはアイテムのみ、フォルダ単位の2つに対して設定が可能ではありますが、ファイルサーバのように細かなアクセス制御を個別に付ける運用をしてしまうと、無秩序になり組織で管理しきれなくなるので要注意の機能です。この機能については以下のエントリーで使い方を詳しく解説しています。

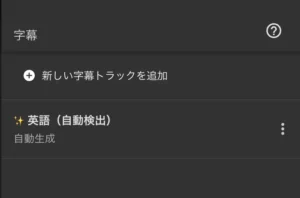

ドライブ上の動画に自動文字起こし機能

YoutubeではなくGoogle Drive上にアップロードされた動画に対して、自動で文字起こしおよびその内容の検索機能が2025年2月24日追加されました。

事前にDrive上の動画を右クリック→ファイル情報→字幕トラック管理から字幕ファイル(SRTファイル等)を指定して、埋め込んでおくか?自動字幕の生成をしておく必要性があります(字幕生成は時間が掛かります)。

ユーザは動画を再生すると、右下のCCアイコン→字幕をクリックすることで右サイドバーが開き、文字起こし内容と時間が表示されるので、クリックすることで対象の時間まで動画をジャンプさせることが可能になります。

この機能は全Google Workspaceアカウントおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能です。

※日本語の動画だと字幕が生成出来ませんでした。しかし英語の動画だと字幕が生成できたことから、日本語には未対応のようです。故に手動でSRTファイルなどをアップして適用が必要のようです。手動で追加してみた動画を用意しました。

※日本語字幕を音声ファイルから出力して自分は手動で追加してみました。Gemini 2.5 Proでバッチリな字幕が生成可能です。

図:自動字幕を生成しておく

図:対象の動画時間にジャンプできます

図:字幕表示とリスト表示が可能に

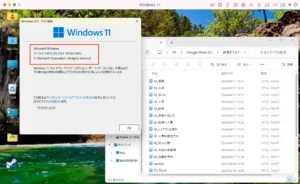

PC版Google DriveがARM正式対応

2024年11月19日よりリリースされていたPC版Google DriveのARM対応バージョン。2025年3月24日、ベータ版が外れて正式対応になりました。コミュニティページでなくてもPC版Google Driveのダウンロードページから手に入りますが、3月25日時点だとまだインストーラがベータ版でした・・・

但し、対応するのはWindows11 ARM版のみでWindows10 ARM版は未サポート。

図:Parallels20で動かしてみた

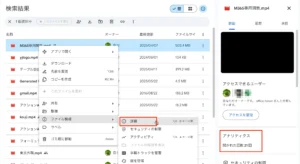

2025年5月21日、以前あったOneDriveからGoogle Driveへ移行するツールに続いて、Microsoft365のSharepoint OnlineからGoogle Driveの共有ドライブへの移行ツールが管理コンソールに追加されました。

色々と制約はあるのでGoogle Workspace Migrateのような大規模移行の代わりにはなりませんが、1度に最大100サイトの移行をサポートします。これまでは他の移行手段といえばrcloneくらいしか選択肢がなかったので、これによりより手軽に簡単に移行を行うことが可能になりました(Google Workspace Migrateは要求スキル、コスト、構築する手間が半端じゃないです)。

このツールはMicrosoft365側のグローバル管理者権限が別途必要です。また、Google Workspace Business Starter以上で利用することが可能になっています。

基本はOneDriveツールと似ている感じですが、共有ドライブに対しての移行となるのでより制約は厳しいです。自分のテナントに展開されたら別途検証したエントリーを追加する予定です。公式ドキュメントは既にこちらに用意されています。

図:自分のテナントにも展開されました

図:移行ツールの外観

動画再生数表示の装備

2025年5月27日、Google Drive上の動画ファイルに於いて開いた時に動画再生数カウントの表示がサポートされました。これにより社内向けに作成した動画がどれだけ見られているのか?といった簡単な解析をすることが可能になります。

再生数の確認方法は直接開かなくてもOKで

- Google Driveでmp4などで検索する

- 対象動画ファイルを右クリック→ファイル情報→詳細を開く

- アナリティクスに回数が表示されます

この機能はすべてのGoogle Workspaceプランおよび個人のGoogleアカウントで利用することが可能です。

図:動画再生数が確認できるようになった

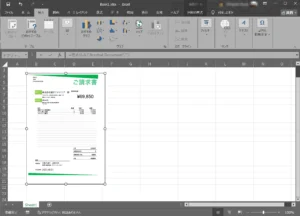

PDFが埋め込まれたOfficeファイルを開く

2025年6月27日、PDFがオブジェクトとして埋め込みされたMicrosoft OfficeファイルをGoogle Driveで開けるようになりました。あまり、自分の場合こういった使い方はしないのでPDF埋め込みされたファイルというのに遭遇することは無いのですが、そういったファイルを開けるようになったことで一手間が減ることになります。

この機能はGoogle Workspace全プランおよび個人のGoogleアカウントでも利用することが出来ます。

試しにサンプルのExcelファイルを作ってみて、開いてみましたが問題なく閲覧可能になっていました。Windows上ではExcelとAdobe Readerが入っていないとアイコン表示になってしまいますが、Google Driveの場合はそういったことが起きないので便利ですね。

図:Excel上でPDFを埋め込んでみた様子

図:同ファイルをDrive上で開いてみた

共有ドライブの印刷・ダウンロード等制限が強化

これまでの共有ドライブは、閲覧者等に対しての「印刷、コピー、ダウンロード」を制限することができました。2025年7月8日この機能が強化されて、編集権限を持つものに対しても同様の設定が出来るようになりました。

但しこの機能はGoogle DriveのDLPの機能の1つであるため、Google Workspace Enterprise Standard以上でなければ利用できません。公式ドキュメントはこちら。

図:編集者にも制限が掛けられるように

PC版Google DriveのUIが少し変わります

2025年7月11日、PC版Google Driveのインターフェースに於いて、アクティビティ・通知・共有ファイルについて一箇所で確認ができるように1つのビューに集約されるという。これはアイコンクリック時に表示される画面のことで、ドライブそのものの表示部分ではないところのUI改善ということにあります。

この機能はGoogle Workspace全プランと個人のGoogleアカウントユーザが利用することが可能です。

図:個人的にはあまり使ってない

Googleドキュメント

コードブロックが新言語に対応

2025年4月14日、いわゆるシンタックスハイライターとも呼ばれるプログラミング言語のコードを記載するのに利用してるコードブロック。これまでは、C/C++, Java, JavaScript, Pythonの4つしか対応していなかったのですが、今回新たに以下の言語が追加されました。

- C#

- Go

- Kotlin

- PHP

- Rust

- TypeScript

- HTML

- CSS

- XML

- JSON

- Protobuf

- Textproto

- SQL

- Bash/Shell

これだけ対応しました。概ねメジャーな所を押さえた感じです。ただ、自分の場合PowerShellやVBAも使うので、正直な所不満点は多い。この機能はGoogle Workspace Business Standard以上で利用することが可能です。公式ドキュメントはこちらになります。

図:随分と対応言語が増えました

暗号化Wordファイルを開けるように

2025年5月19日、Wordのファイルに於いてパスワード設定されている暗号化ファイルを開いて、Googleドキュメントで編集出来るようになりました。ただしβ版なので事前にリクエストフォーム登録が必要です。

暗号化ファイルの場合、ファイル名の隣に盾のアイコンが出てそれとわかるようになっています。ただし、docx形式のみで最大ファイルサイズは20MBまでと規制があります。ただ互換性等考えるとそのまま編集して保存するというのはちょっとあまり想定出来ないかも。

この機能はGoogle Workspace Enterprise Plusで利用が可能ですので、ほとんどのプランで使えません。

Googleスプレッドシート

日常操作が最大50%スピードアップ

Googleスプレッドシートは定期的にアルゴリズムの最適化が行われており、計算速度が向上したりしています。昨年も6月にもWasmGCを利用した高速化が図られております。2025年2月3日にはコピペやフィルター操作といった速度がこれまでよりも50%高速化される改善がリリースされました。既存データの読み込みに関しても30%速度が向上してるようです。

例えばガッツリLibreOfficeでコピーしたデータをGoogleスプレッドシートに貼り付けみたいなケースでも効果がありそうです。すでに全ユーザ全テナントリリース済みで、通常のGoogleアカウントでも利用できるようになっています。

データを人のスマートチップに変換

2025年2月6日、スプレッドシート上でメールアドレスのリストを範囲指定するとConvert to People chipsという提案が出てきて、実行するとユーザのスマートチップに変換するという機能が登場しました。

チップではメアドだけじゃなく姓、名の表示を行うことができ、挿入でスマートチップとして利用することが可能です。この機能はGoogle Workspaceおよび個人のGoogleアカウントでも利用が可能になっています。

ただ利用シーンとなると、リスト化しておいてスプシでプロジェクト管理してる場合に利用するであったりくらいかなぁと。その場合プルダウンでも十分事足りるのであえて、スマートチップを使うか?となると・・・・

AI関数が装備:変換している様子

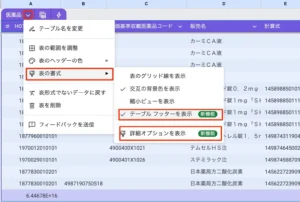

テーブルに高度書式設定機能が追加

Googleスプレッドシートにテーブル機能が追加され、Excelとの差が縮まってきていますが、2025年3月7日に高度な書式設定機能が追加されたようです。主な書式としては

- テーブルに合計を表示するようなフッター機能

- グリッド線のオンオフ機能

- 色の切り替え機能

- ビューの縮小機能

特にフッター機能はテーブル拡張に追従して合計等を常に表示してくれるけれど、勝手にSUMで集計してくれるわけではないようなので、数式は入れておく必要があるようです。

図:表のフッター機能は結構使うかも

セル内のメアドをチップに変換

2025年3月28日、セルの中にメアドを入れている場合、そのメアドをスマートチップに変換する機能が装備されました。前述のデータをスマートチップに変換の発展版。

ただまだこのスマートチップに変換機能が自分のテナントに来ていないので前述のもの含めて検証出来ていない。妙に展開が遅い気がする。こちらの機能はGoogle Workspace全ユーザおよび個人のGoogleアカウントに展開中です。

図:メアドをスマートチップに変換その2

テーブルにてグループ集計に対応しました

2025年4月4日、Googleスプレッドシートのテーブル機能が強化されて、グループ化集計という新しいビューが追加されました。Excelの小計の集計機能に似ていますがもうちょっとスマート。

- テーブルの上部の表示ボタンをクリック

- グループ化ビューを作成をクリックする

- グルーピングする基準となる列を指定する

- するとその列の値を元にグルーピングがされたビューとなる。

- 各列での値で集計なども個別に行うことができる。デフォルトはカウント

小計を取りやすくなったので、より一層テーブル化の社内推進がしやすくなったのではないかと思います。

図:基準となる列でグルーピング

図:各グループ結果で合計やカウントができる

コネクテッドシートのグラフ用カスタムグループ作成

2025年4月18日、Googleスプレッドシートのコネクテッドシート機能において、データをグループ化し、グラフ化した時の上限値や下限値、各項目の表示する時のレンジ幅を指定することが出来るようになりました。ありがちな、棒グラフがやたら密集して見づらいという視覚化してるのに逆効果みたいなことが防ぐことが可能です。

特にこの機能は、Google CloudのBigQueryに接続しての大量データを取ってきて視覚化してる機能なので、スプシ上の少数のデータを取り扱うのと異なり、データ量が莫大なケースが多いので、利用する場合にはほぼ使うことになる機能になるんじゃないかと思います。ただ、スプシで行わなくてもLooker Studioでも良いんじゃないかなと思いつつ、グラフだけ見たいわけでもないため、スプシとの使い分けが必要になってくると思います。

公式マニュアルはこちらになります。この機能は、Google Workspace全プラン、個人のGoogleアカウントでも利用することが可能です。

図:グループ化して視覚化できる

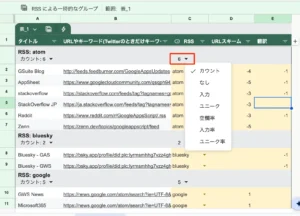

Sheets APIでテーブル操作が可能に

2025年5月2日、Google Sheets APIにてテーブルの作成や変更がサポートされました。これまでテーブル機能はリリースされていても、APIを使っての操作は出来なかったので、これは地味に大きなアップデートかもしれません。まだGASのメソッドとしてはサポートされていないので、GASから使う場合は拡張サービスからSheets APIを追加して利用することになります。

すでにリリース済みで利用することが可能です。

メソッドと中身を見てみると、テーブルの新規追加、テーブルの列の型の設定変更、テーブル更新(サイズ、値の追加など)、テーブルの削除など基本的なメソッドが新たに追加されています。

とりあえずGoogle Apps Scriptにてテーブル化とテーブルのID取得は成功したので、以下のエントリーでまとめています。

コネクテッドシートで保存済みクエリに接続機能

これまでGoogleスプレッドシートのコネクテッドシートはテーブルに対しては接続できましたが、BigQuery側で用意しておいた「保存済みクエリ」に対しての接続は出来ませんでした。2025年5月16日、このBigQuery側であらかじめ用意しておいた保存済みクエリにコネクテッドシートで接続して利用することが可能になりました。

この機能は、すべてのGoogle Workspaceプランおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能になっています。

Googleスライド

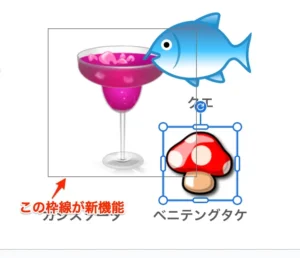

オブジェクト比例スケーリング

2025年3月25日、地味だけれど今まで結構苦痛を覚えていたのでありがたい機能のアップデートがありました。複数のオブジェクトなどをまとめて拡大縮小する時に、フォントサイズなども自動でスケールして小さくしてくれたり、他の要素もスケールして変更してくれる機能が装備されました。

これまでは特にフォントサイズがソレですが縮小するとフォントサイズがそのままなので、いちいちフォントサイズを手修正していましたが、今回のアップデートでその手間がなくなりました。

この機能はGoogle Workspace全プランおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能です。

図:こんな感じに綺麗に縮小拡大ができる

重なったオブジェクトの選択が楽に

前述と同じく2025年3月25日、重なり合ったオブジェクトの別のオブジェクトを選択したいと思った時に、マウスカーソルを重ねると現在選択できるオブジェクトがどれなのかがわかるようにアウトラインの線が出るようになりました。

これまではどのオブジェクトにフォーカスが当たるのか?がわからず、あちこちクリックしていたので地味ですが大きなアップデートです。

この機能はGoogle Workspace全プランおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能です。

図:枠線が出て掴みやすくなった

新しいサイドバー

2025年3月31日、Googleスライドに2つ目のサイドバーが追加されました。もともとあったアドオンなどの表示用バーとは別に、Googleスライドの以下の機能にアクセスするショートカット集のようなバーで、以下のような機能にすぐアクセスが可能です。

- テンプレート:テンプレートを選んですぐに反映する機能

- プロンプト:画像生成を速攻で行う為のもの。Geminiと被ってない?

- スピーカースポットライト:いわゆる演者をワイプで表示してプレゼンする機能

- スライド録画:スライドのプレゼンの様子を録画してMP4で出力

- ストック写真:アニメーションGIFなどのストック画像を追加できるけれど日本人には全くあっていない

- ビルディングブロック:新しい機能で図表やグラフなどのオシャレなデザインをその場で追加できる(Excelで言うところのSmartArtのようなもの)

個人的にはあまり使わないかなという点と、ストック写真の嗜好の偏りが好きじゃない。

図:主要機能にアクセスするショートカット集みたいなもの

新しいテーマのテンプレート拡充

現在までのGoogleスライドに用意されてるデフォルトのテンプレート集。特にそのテーマなのですが割とシックというか地味というか、ビビットなものは無く充実してるとは言い難い状況でした。2025年4月22日、ここに様々なテンプレートが新たに追加されたようです。

全Google Workspaceユーザおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能です。メニューの挿入→テンプレートからサイドバー表示できますが、何故かUIが英語でなければ出てきませんでした。これから展開されたら変わるのだろうか?入ってるテンプレもちょっと足りない気がする・・・

ただ、日本の場合には企業指定のロゴやコーポレートカラーの入ったデザインテンプレートが指定されていたりする事が多い為、あまりこのテンプレート機能から使って作るというケースは少ないであろうという点や、日本の文化に馴染むものがちょっと少ないかなぁという印象。また、そもそもスライドでpptxが読み込めるのでMicrosoft公式テンプレート配布場所やサードパーティで配布してるサイト、海外のサイトなど, potx形式で配布されているものでも簡単に良いデザインが選べるので、そこまで重宝するかなぁという感じです。この領域好き嫌いがだいぶ分かれると思うので。

図:日本向けという感じじゃないのが多い

Google Meet

ライブ字幕で過去30分の内容が残る

2025年2月18日、Meetのライブ字幕機能に於いて文字起こしされた内容についてこれまでは、パッパと消えていたのが過去30分の内容はチャット欄のようにスクロールして辿れる機能が装備されました。聞き逃してしまったり直前の内容がわからなくなってしまったりといった時にマウススクロールで戻れます。

また最新の状態に戻る時にはジャンプボタンを押せば一番最新までスクロールするので、戻るのも楽です。この機能は全Google Workspaceユーザと個人のGoogleアカウントで利用することが可能です。

図:過去の字幕はスクロールで辿れる

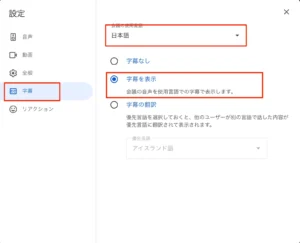

日本語字幕表示に対応

2025年3月12日、Google Meetの字幕表示機能に於いて「日本語」含め7言語に対応しました。さらに日本語、イタリア語、韓国語については会議録画に対して字幕データとして記録されるようにもなったようです。

日本人が日本語字幕みてどうするの?なんて人がいますが、今のYoutube動画などを見てもわかるように文字で見られるメリットは多く、またGoogle Workspaceとしては

- 聴覚障害の人にとっては非常に大きなアップデートになる

- 耳で聞くより文字で追うほうが得意な人がいる

- 録画データに含まれることで前述のDrive上動画で対象時間にジャンプができるようになる

といったようにメリットが地味にあるのです。録画の方法についてのドキュメントおよび文字起こしのドキュメントを参照して設定してみましょう。

この機能はGoogle Workspace Business Standard以上で利用することが可能です(Google One加入者も使えるようです)

録画は録画開始時に字幕の言語を指定可能です。また字幕表示は各個人に於いて「⋮」→設定を開き、字幕にて会議の使用言語を「日本語」にして、字幕を表示にチェックをいれると表示されます。

図:字幕表示設定を行う

図:字幕が表示されました

新レイアウトが追加されました

2025年3月28日、Google Meetに於いて新レイアウト表示が追加されました。これまでのレイアウトは廃止されておらずそのまま継続して利用することが可能です。

- ポートレートタイル:余計な背景を削除して演者の顔中心に切り抜いて表示します。

- ダイナミックタイル:3名以上いる部屋で部屋タイル(Meetデバイス)の画面が基本アクティブになるようになります(演者が喋っている時はその人がアクティブに)

文字だと伝わりにくいということで、Googleからどんなものなのか?動画が公開されています。

また、カメラオフの人用の色サンプルやピン留めの数を6個まで増加、タイル切り取り機能などの地味ですがMeet上のレイアウトの自由度が増しています。

これらの機能は全Google Workspaceユーザと個人のGoogleアカウントで展開中です。

外部カメラデバイスをストリーミング

これまでGoogle Meetでは参加者の顔を映すということでカメラデバイスは使われてきました。しかし、2025年6月4日よりカメラのアイコンから接続中の外部カメラデバイス(GoProや顕微鏡カメラ、ドキュメントカメラなど)を使って、MTG参加者に対してストリーミングすることが可能になりました。

あらかじめ「⋮」→設定から全般の中にあるカメラからコンテンツをシェアする設定をオンにする必要があります。動画のファイルそのものもストリーミングさせることができるような感じなので、特に学校での教師での利用や、大規模プレゼンでの一幕での利用、紙を写しながらの紹介(専用の書画カメラというのが売られていたりしますが、スマフォを流用するスタンドも売っています)など地味に色々な場面で使えそうです。

サポートされてる解像度は1080pの30fpsなのでヌルヌルな60fpsというわけには行きませんが必要十分です。

この他このアップデートに伴って、以下の改善も行われています。

- 画面共有の開始スピードが高速化しました。

- 画面共有中のスクロール中の様子などの画質クオリティの改善

- 2番目のプレゼンターが共有を終えた場合に自動的に1番手のプレゼンターの画面共有がアクティブになります。

- 画面共有ボタンが大型化して配置もわかりやすい場所になりました。

自分のテナントに展開されたら、GoProデバイスやAndroidデバイス(DroidCamなど)をつなげて画面共有を試してみたいと思います。

本機能はGoogle Workspace Business Standard以上で利用することが可能です。

図:カメラから動画をシェアする機能

図:日本語テナントにも来ました。

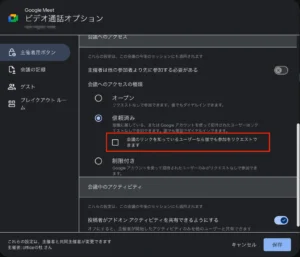

会議参加リクエストの制限機能

これまでのGoogle Meetは基本招待した人と主催者で参加することは出来るものの、Meetの会議リンクは知ってる人であれば招待していない人でも参加リクエストが出来てしまう状態にありました。2025年6月12日よりミーティングに対して、招待者以外はリクエストも参加も出来ないように徹底した制御が可能になります。

設定手順は以下の通り

- Googleカレンダーから予定を入れてMeet会議を追加する

- その際に歯車アイコンがMeetの場所に出てくるので、クリックする

- Meetの詳細オプション→主催者ボタンが出てくるので、会議へのアクセスは「信頼済み」か「制限付き」にセットします

- 信頼済みの下にある「会議のリンク知ってるユーザなら誰でも参加をリクエストできます」のチェックを外す。制限付きはそもそも外部からのリクエストが出来ないです

- 会議中でもこの設定変更は可能です。

- 保存をクリックする

これで、指定の招待者以外は会議に入れなくなり、リクエストを封じることが出来ます。昔、Zoomで勝手に社の会議に外部の無関係の人間が参加出来てしまうというセキュリティの問題(Zoom爆撃と読んでいたらしい)がありましたが、現在はこういったトラブルもなく、いきなりこの設定がオンであっても、主催者がリクエストを承認しなければ参加は出来ません。

権限のないユーザがURLにアクセスすると、問答無用で「この通話の設定により、このアカウントの参加は許可されません」とメッセージが表示されます。

図:予定追加時の歯車からセットする

図:リクエストを封じておく

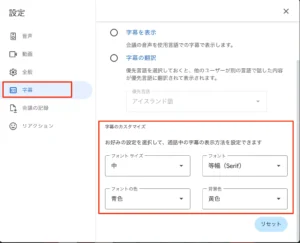

字幕のフォントを変更可能に

2025年6月18日、Google Meetの字幕フォントを変更できる機能が公開されました。これまではフォントのスタイルは固定でしたが、今回より、フォントスタイル、サイズ、色、背景色と細かくカスタマイズが可能になっています。ただ、ドキュメントのようにフォントを色々たくさん選べるわけではないので、そこそこのカスタマイズといった感じです。

本機能は、Google Workspace全プランと個人のGoogleアカウントで利用することが可能です。

設定方法は字幕に合わせて出てきた設定を開くか?設定→字幕→字幕をカスタマイズから行うことが可能です。

図:字幕を細かく設定

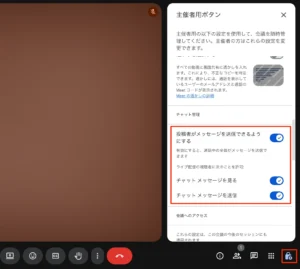

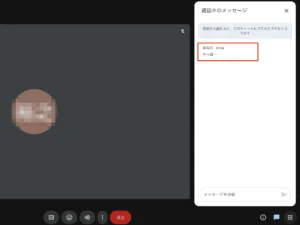

Meetライブでチャット送信が可能に

Google MeetはBusiness Standardですと参加上限150名、Business Plusでも500名、Enterprise Standard以上ですと1000名まで参加が可能です。これとは別に大規模カンファレンスや講演会等で利用するMeetライブストリーミングという機能があります。ZoomやWebexで言うところのウェビナー機能に該当します。

Enterprise Standard以上で利用できる仕組みで、組織内ゲストのみが原則ですが信頼できるドメインならば50個まで指定し、同時参加人数は10万人まで可能となっています。しかし、ライブストリーミングは基本ROMオンリーとなりコメントの投稿などは制限されていました。

2025年7月2日、このチャットの送信や閲覧に関してオプションで許可をすることが出来るようになりました。本機能はGoogle Workspace Enterprise Standard以上で利用することが可能です。Businessの人はOBS Studioなどを使ってのYoutube Liveなどを使って、Educationだけは組織内限定にする手法が使えますね。

ライブストリーミングの許可設定は管理コンソールから行う必要があります。その後カレンダーから予定を作り、Meetの設定項目上で「∨」をクリックして、ライブストリーミングを追加をクリック。専用URLが発行されるのでこれを参加者に通知。この時点では視聴オンリーの画面です。

主催者は本来のMeetのURLで参加し、画面右下の鍵のアイコン(主催者ボタン)をクリック。主催者向け管理機能のスイッチをオンにしたあと、下の方にある「チャット管理」にて、チャットメッセージを見る・チャットメッセージを送信のスイッチをオンにすると参加者からチャットを送ることが出来るようになります。

図:管理コンソールで許可する

図:予定にライブストリームを追加する

図:視聴専用のライブストリーム参加画面

図:チャットの許可設定

図:視聴者側からチャットを送信してみた

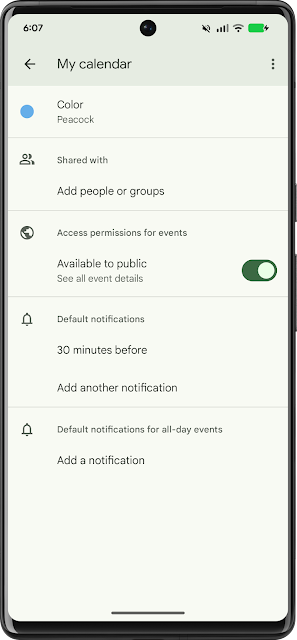

Googleカレンダー

Outlookなどのカレンダーとの同期機能

これまでは2024年リリース時にβ版としていたOutlookカレンダーなどのサードパーティカレンダーとGoogleカレンダーの内容の同期に関する機能が、2025年2月3日一般提供開始されました。

ベータリリース時のフィードバックとしてGoogleカレンダー側の更新時などでいちいち通知メールが来て鬱陶しいといったような内容について、Microsoft365側でPowerShellを使ってのメールフィルタ設定が可能になり受信トレイが通知メールで汚染されるのを防げるようになった模様。

管理者によるPowerShellを使った設定方法についてのドキュメントはこちら。この機能はGoogle Workspaceユーザすべてに順次展開される予定とのこと。

※一般ユーザ側はOutlook側で「noreply-calendar-sync@google.com」に対するフィルタリングルールをセットすることで同期時の通知メールを別のフォルダにフィルタすることが出来るので、管理者側でセットしない場合はこの方法を周知する必要があります。

共有カレンダーの共有者を知る機能

Googleカレンダーでは予備カレンダーとしてメインのカレンダー以外にも自分で予備カレンダーを追加することが可能です。これは自分のアカウント直のカレンダーとは別に持つことが可能で、プロジェクト単位やチーム単位などで共同で運用するカレンダーになります。通常外部メンバーを入れる場合には、予備カレンダーを一個追加してその中だけで運用するのが定石です。

このカレンダーに対してイベントを「予定の変更権限」を持つ誰かが作成したのちに、そのイベントを誰か別の人と共有してる場合、これまでは他のメンバーはカレンダー共有者を知ることが出来ませんでした。

これでは何者かしらない人との共有イベントが混在することになりちょっと不安です。そこで2025年2月4日、共有カレンダーに於いて「予定の変更権限」を持つ人は、共有カレンダーの設定と共有からカレンダーの共有者が見えるようになります。

予定の変更権限はデフォルトでは管理コンソールにて外部メンバーの場合、予定の変更権限を与えない設定となってるため、外部メンバーを追加し予定の変更権限を与えたい場合には設定変更が必要です。

共有された側はメールで「共有された通知とカレンダーに追加」が飛んでくるので、カレンダーに追加すると他のカレンダーに登録されます。このカレンダーの「⋮」をクリック→設定と共有を開くと、特定のユーザまたはグループと共有するの欄に他に誰とカレンダーが共有されてるのか見えるようになります。

これが予定の表示のみのユーザはここに他の共有者は見えない状態のままです。ここが大きな違いです。

この機能はGoogle Workspace全プランおよび個人のGoogleアカウントを持つユーザが対象になります。

図:予定の変更権限設定場所

図:予定の変更権限を持つ人はこれが見える

図:予定の変更権限が無い人は共有者は見えない

Microsoft Graph APIを使ったカレンダー相互運用の構成

Microsoft365とGoogle Workspaceの両方を利用している企業に於いて、これまではExchange Web Serviceを使った相互運用を構成していた所もあるかと思います。併用する為の仕組みなので、両刀使いの場合には必須とも言える機能なのですが、2026年10月1日よりExchange Webservice APIが終了します。

これにあわせて、2025年5月28日、Google Workspaceの本機能はMicrosoft Graph APIを利用したものになり、置き換える必要があります。本機能はGoogle Workspace Business Starter以上で利用が可能です。

本機能の設定手順としては

- 管理コンソールを開く

- 左サイドバーからアプリ→Google Workspace→カレンダーを開く

- カレンダーの相互運用管理を開く

- カレンダーでの Exchange の空き情報を開く

- Google カレンダーに Exchange ユーザーの空き情報の表示を許可するをオンにする

- 種類をMicrosoft 365 (Graph API)を選択して、あとは色々設定する

旧来のEWSの場合の設定方法はこちらが参考になりますが、これが使えなくなるので注意が必要です。自分のテナントでも展開されたら検証をしてみようかと思います。

Android版でもカレンダー共有可能に

と言うよりも、なんで今の今まで出来ない状態にしておいたの?というくらい今更な機能がようやく搭載されたのが、2025年7月11日にリリースされたAndroidマシンでのカレンダー共有機能。これまではウェブ版のみで、スマホ版は見るだけ。

放置癖のあるGoogleが放置に放置を続けた末に、思い出したかのように搭載するというのは正直、印象は良くない。スマートデバイスファーストを謳ってる割にはこういったポイントがあちこちにあるのが気になる。公式設定ドキュメントはこちら。

この機能は全Google Workspaceプランおよび個人のGoogleアカウントでも利用可能です。自分のテナントではまだ開放されていなかった。。

図:スマホから共有設定変更が可能に

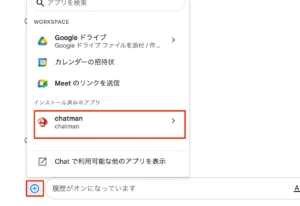

Google Chat

スラッシュコマンドを簡単に

Google Chatに於いてインストール済みのアプリのスラッシュコマンドを本来は人間が手打ちで打って、続けてメッセージを入れたり、スラッシュコマンドを実行するとダイアログが出て・・・といったよくあるチャットの手順を行っていました。慣れてる人はコレで良いのですが、慣れていない人はスラッシュコマンドって抵抗感あるんですよね。

2025年2月7日、このスラッシュコマンドをマウス操作のみで選択的に選んで実行することが出来るようになりました。チャット欄の右の+アイコンをクリックし、インストール済みのアプリのスラッシュコマンドを順を追って選ぶだけです。アプリはGASなどで作成することが可能です。

この機能はすべてのGoogle Workspaceプラン、個人のGoogleアカウントで利用が可能です。

図:マウスで選択するだけでオッケー

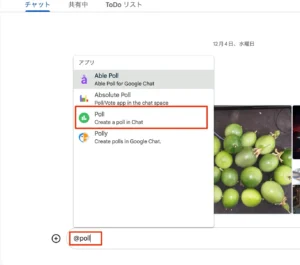

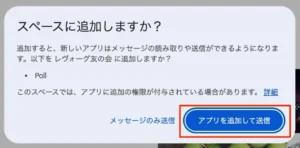

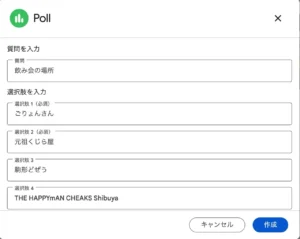

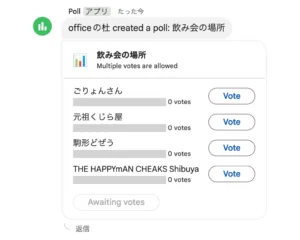

Chat上でアンケート投票が可能に

Google Chatがアプデ・・というわけじゃないのですが、2025年2月11日Google公式のChat用アドオンとして「Poll」がリリースされ、Google Chat上で簡便なアンケートを投稿できるようになりました。公式ドキュメントはこちら。

組織で利用する場合、管理コンソール上でユーザ個別インストールを許可しておくか?管理者アカウントで管理者によるインストールで組織全体に展開しておく必要があります。

ユーザ側でも作業があり以下の手順で追加が可能です。これは初回だけでOK。

- 追加したいスペースで「@poll」を入力実行。Pollがリストに出てくるのでクリックする

- Pollを追加するか?というメッセージが出てくるのでアプリを追加して送信をクリック。

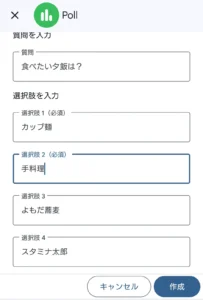

次にアンケートを作る場合には

- スペースにて「/poll」を入力実行。create pollが出てくるのでクリックする。

- ダイアログが出てくるのでアンケのテーマと選択肢を入れ、下の方にある複数選択のオプションなどを弄って作成をクリック

- Voteをクリックすると投票になります。

- show resultsをクリックすると投票結果がわかります。

Card Serviceを使ってのアドオンですが、もうちょっと凝ったものを作りたい場合には、自分で作る必要があります(例えばスプシに記録を残すであったり)。この機能は全Google Workspaceおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能です。

※スマフォ上でも作成が可能で、Google Formはスマフォ上で作るのは大変な上に宛先をしっかり入れる必要がある。これならば、スペースにアンケ作ってポンと送信して終わりなので大変手軽です。Formの隙間を埋めてくれる存在になります。

図:Pollのインストール

図:スペースにPollを追加

図:アンケートの作成

図:スマフォ上でも作って送れる

Chatに掲示板機能が追加

今の若い人たちにBBSと言っても通用しませんが、ウェブではRedditや某巨大掲示板など掲示板サイトというのは今でも重要なコミュニケーションツールとして活用されています。

そんな掲示板機能が2025年2月13日、Google Chatに「ボード」という名称で追加されました。重要なメッセージや添付ファイル、リンクをピン留めしておけたり、Chatがどうにも使いにくい部分はあるのでそれを補う質疑応答集としてここに蓄えておくなど「掲示板」としての機能が活用できます。

まだ自分のテナントにリリースされていないので、リリースされたら設定して追記しようと思います。ネストしたスレッド式ではなく、古のBBSスタイルですね。

この機能は全Google Workspaceおよび個人のGoogleアカウントでも利用が可能になっています。全スペースに右側にボードとして表示されるようになります。ドライブからファイルをリソースとして固定的に表示も可能になってるのでPJで使うスケジュールや内容を登録しておくと探す手間が省けます。

図:ボードの設定はこちらから

図:チャットとBoardの使い分けが肝

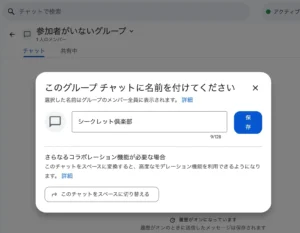

グループチャット部屋に名前をつける機能

現在のGoogle Chatにはスペースと呼ばれるチャンネル機能とは別に、3人程度の人間を参加させたDMのグループチャットの2つがあります。後者の場合作成すると左サイドバーのダイレクトメッセージの場所に部屋が作られます。

しかし、この部屋には現在名前をつけることが出来ず、参加した人の数名の名前が列挙されたお部屋になっています。

2025年2月13日、このグループチャットに対して部屋の名前をつけられる機能がリリースされました。スペースを作るまでもないけれど必要なグループチャットに名前がつけられる事でスペースの乱立を防ぐなどが出来ます。

3名くらいのグループチャットを作成したら、上部の3名の名前が並んでる部分をクリック→このチャットの名前を変更するをクリックすると名前変更ダイアログが出ます。日本語がはみ出ていたり、ボタン内に収まっていなかったりが気になる・・・・

この機能は全Google Workspaceおよび個人のGoogleアカウントでも利用が可能になっています。全スペースに右側にBoardとして表示されるようになります。

図:グループチャットに名前をつけてる様子

Chat内容監査機能強化

Google Chatの管理コンソール上における監査機能が2025年2月21日強化されました。4つの新しい項目として

- 会話の所有権(内部なのか?外部なのか?)

- 会話のタイプ(DMなのか?グループチャットなのか?等)

- メッセージタイプ(テキスト、音声、ハドル、ビデオ)

- 添付ファイル

となっています。この監査機能はEnterprise Standard以上のプランで利用することが可能です。同時に、Admin SDK Reports APIにて同様に取得することが可能になっています。

ChatでMarkdown入力が対応

使う人いるのかなぁというアップデートですが、2025年2月28日、Google Chat欄でMarkdownで入力すると装飾が反映するという小さなアップデートがリリースされました。最近妙にGoogle Chatが怒涛のアップデートを展開していますね。

Google Workspaceおよび個人のGoogleアカウントでも利用が可能のようです。

これまでは送信後にマークダウンが反映していましたが、今回のアプデにより入力欄の段階からマークダウンが反映するようになったというのが正しいアプデ内容のようです。

図:一般ユーザはあまりこういう入力はしないとは思う

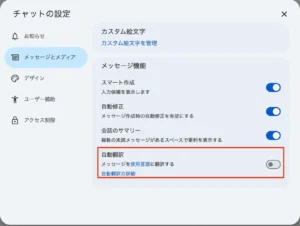

チャット自動翻訳機能

2025年3月11日、Google Chatに投稿されたチャットについて120言語を対象に、自分のGoogleアカウント設定でセットしてる優先言語に対して自動翻訳する機能が提供開始されました。元のメッセージを自動翻訳するのではなくワンタッチで翻訳するスタイルはGoogle ChromeやX.comではすでにお馴染みですが、こちらは自動で翻訳まで行います。

都度都度外部サイトを開いてGoogle翻訳で翻訳といったような無駄なアクションをユーザが踏む必要性がありません。

但しこの機能はデフォルトでオフになっているので、右上の歯車アイコン→メッセージとメディア→自動翻訳のチェックをオンにする必要性があります。Chat全体設定なのでチャンネルごとといった設定ではないようです。公式ドキュメントはこちらになります。ただ、自分の別アカウントから英語で送ってみましたが、自動翻訳されず・・・まだ展開しきっていないのかな?

この機能はGoogle Workspace Business Standard以上で利用することが可能です。

図:優先言語に従って翻訳される

図:自動翻訳をオンにする

1:1チャットの保持ポリシー変更

2025年3月17日、Google Chatの1:1のチャットにおけるデータ保持ポリシーが変更され、原則1:1チャットの作成者のポリシーが適用されるようになりました。外部ユーザが作成されたチャットならば外部チャットの作成者側のポリシーが適用されます。

故にケースによってはこれまであったメッセージが増減する可能性があるとのこと。ただしGoogle Vaultでの出力は各ユーザのポリシーが適用されるため影響しない。保持期間に関しては今回のポリシーとVaultのポリシーとではどちらか一方長いほうが適用されます。

本ポリシー変更適用日は2025年5月1日〜から順次開始される予定。一度、組織のチャットに関するポリシーに関して見直しておくと良いかもしれません。

図:外部チャットの設定は特に注意

Chat APIでカスタム絵文字が作れるように

2025年5月2日、ChatのCustom Emoji APIにて、カスタム絵文字が有効な場合にAPIを利用してカスタム絵文字を作成することが可能になりました。すでにリリース済みになっています。

そもそもGoogle Chatでカスタムな絵文字が作れること自体始めて知りました・・・試しにiconarchiveの画像を一個追加してみましたが、綺麗に絵文字にしてくれます。Gemini Advancedのイメージ生成で作ってみてもいいかもしれません(ただし縦横のサイズおよびファイルサイズに制限があるので注意)。

※ちなみにこれとは別にGoogleは過去に絵文字合成するというemoji kitchenというのをリリースしています。

図:カスタム絵文字作成画面

Chat APIでスペースの作成が可能な機能が一般公開

2024年10月にデベロッパープレビューとしてリリースされていた、Chat APIを利用したスペースの作成およびメンバーの管理機能について、2025年5月16日に一般公開になりました。これでAPIを利用して誰でもスペース作成やメンバー追加などの管理をプログラムから扱うことが可能になります。

APIリファレンスについてはこちらに掲載されています。GASからも作れるのではないかと思います。

現在のGoogle Workspaceはユーザーによる内部スペースの作成を制限するといったことは出来ないため、手動であっても自由に作成ができますが、プロジェクト単位でのスペースの作成を他のプロジェクト用のドライブや参加者のリストを元にあわせてチャットのスペースの作成まで自動化といったような用途で活用できるのではないかと思います。

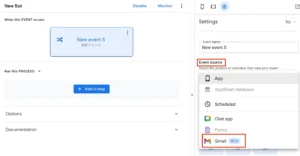

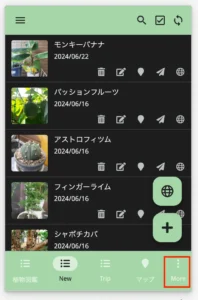

Google AppSheet

Gmailがイベントトリガーに追加

2025年2月7日、AppSheetのAutomationのEvent SourceとしてGmailがBeta版として新規に加わりました。以前、フォームについてはデータソースおよび送信時に、AppSheet側がそれをトリガーにして自動送信という機能が追加されたことがありましたが、今回はそのGmail版です。

特定のメールアカウントを選択し、特定のラベル(inboxが受信トレイ)を選択してから、Stepを追加して自動化を実現可能です。

これにより例えば、自動で特定のラベルが付与されたメールがGmailに届くとAppSheetがタスクランナーのようにトリガーされて、それを元にメールの内容に基づいてデータソースに自動的に追加や、CRMに対して自動処理を連携などが可能になります。顧客の問い合わせメールが主にターゲットになると思いますが、問い合わせフォーム側もデータ加工しやすいようにメール送信内容は調整しておくと良いでしょう。

どんな動きをするのか?何ができるのか?を以下に詳細な使い方・作り方のエントリーへ別に用意しましたので参照してみてください。

図:Gmailをトリガーに出来る

Androidで注釈やハイライトを付ける機能

2025年2月10日、それまで限定プレビュー提供だった、AndroidのAppSheet上でImage型のフィールドの写真に対して、注釈やハイライトを付ける機能が一般公開されました。

一応デスクトップモードおよびiOSでも動作しますがそちらはフリーハンドで書くだけで、◯図形や文字の入力はAndroidからのみサポートしてるようです。

Image型の列のオプションにて、Allow Drawing on Imagesのチェックをオンにするだけで動作するようになりますので非常に簡単です。リリースノートはこちらになります。

図:ここをオンにするだけでオッケー

図:編集ボタンをタップする

図:文字の入力と◯をつけてみた

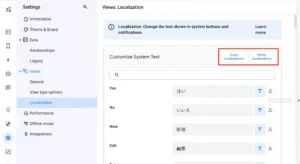

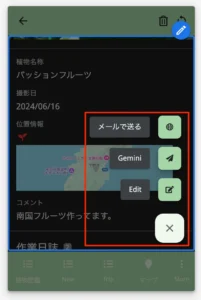

Localizationコピペ機能

2025年2月19日、片方のLocalizationの言語をまるごと別のPJのLocalizationへとコピペできる機能が装備されました。例えば、このサイトで用意してる日本語化済みテンプレートをテナントにコピーしておいて以下の手順で簡単に既存のアプリの英語表記を日本語表記にすることが可能です。

- 日本語化テンプレートのLocalizationを開いて、Customize System Textの横にある「copy localizations」をクリックする

- 続いて日本語化したいプロジェクトのLocalizationを開いて、Customize System Textの横にある「paste localizations」をクリックする

- この時Chrome側から「許可しますか?」のダイアログが出るので「許可」をクリックする

- 日本語の文字列がまるっとコピーされる

- 右上のSAVEボタンをクリックして保存する

すでに作ってしまったプロジェクトであってもこれで日本語化テンプレートから数秒で日本語文章をまるごとコピペできるので、日本語化が億劫だったのが非常に楽になりました。

図:コピペで日本語化出来た

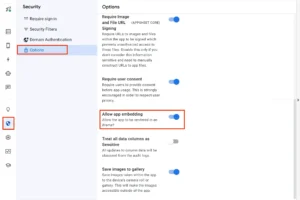

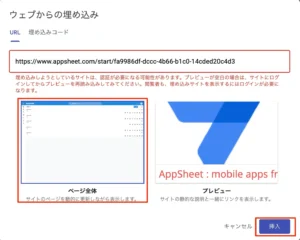

Google Sitesへの埋込機能

これまでAppSheetの内部向けアプリ(ログインが必要なアプリ)については、Google Sitesに埋め込むことが出来ませんでした。ログイン不要なものであれば一部分やフルページでも埋め込むことは現在も可能です。

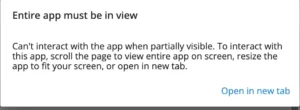

2025年3月12日、ようやくログインが必要なアプリについてもGoogle Sitesに埋め込んで利用することができるようになったみたいです。ただ、現時点で検証してみた結果、

- 埋め込めてもEntire app must be in viewというエラーダイアログが出て操作が出来ず。Dismissが出てるときはクリックすると操作できるけれど、Open in new tabの時は結局外部サイトを開かないと行けない

- フルスクリーンでページ全体に埋め込みを試してみましたが、表示されませんでした。

- 公式ドキュメントはこちらですが、iframeタグでの埋込は機能しませんでした(接続拒否された)

- カスタムドメインは利用できないようだ

- Enterprise Plusのポリシーとしてチームのメンバーは埋め込めないようにするような設定も追加されたようです

といった状況です。現時点ではバギーすぎて使い物にならない。すぐに修正してくれるのではとは思っていますが、以下は埋め込むための手順です。

- AppSheetアプリの開発画面を開く

- 左サイドバーのセキュリティをクリック→Optionsをクリックする

- Allow app embeddingのスイッチをオンにする

- 右上のSAVEで一旦保存する

- 共有ボタンをクリックし、下部のShare linksをクリックする

- Open in browserのURLをコピーする(https://www.appsheet.com/start/アプリのIDみたいなURLです)

- Google Sitesの編集画面を開きます。

- 右サイドバーから埋め込むをクリックする

- ページ全体をクリックしてから、挿入をクリックする

- 右上の公開ボタンをクリックして、更に公開をクリック。これでページに埋め込めました。

- サイトを開いて初回だけ埋め込みのログインを実行して開く必要があります。

大きなアップデートですし、GASのアプリのように1箇所のイントラページにアプリを集約できるので個別のページURLを通知してみたいな手間や利用者側も探すといったことが不要になるので非常にありがたいのですが、操作できないのでは意味がないので早い修正が求められます。

※Chromeの「⋮」クリック→ズームを90%にしたら割とマシに動くようになりました。が不便です。

図:アプリを埋め込んでみた様子

図:埋め込む許可のオプション

図:サイトに埋め込み作業中の様子

図:エラーが出て操作出来ないのです・・・

図:90%表示にしたら動かせた

User Pass ライセンス

2025年3月14日、これまで不特定多数の外部の人に公開して使ってもらうという形でのPublisher Proライセンスという形態はありましたが、プロジェクト等で組織の内部・外部・サインインしているかどうかに問わず使ってもらう場合のライセンス形態であるUser Passが発表されました。

このライセンス形態は以下の特徴があります。

- 管理コンソール上で個々のユーザに割り当てるのではなくライセンスプール方式(数だけ用意しておいて自動で消費されたり戻されたりする)。アプリにアクセスする都度自動で消費されるようになります。

- 割引価格で例えばCoreライセンスを持っていないユーザでもCoreライセンスユーザと同等のアクセスが可能になる。

- 1ヶ月毎の区切りであり、使用していたアプリ単位で期限に応じてのみの課金となる(1アプリ3ヶ月なら1ライセンス3ヶ月分。3アプリ3ヶ月ならば3ライセンス3ヶ月分が必要)

- 但し月途中開始の場合は日割り計算となる

- 未使用のライセンスは繰り越されないで月末にリセットされる

- ライセンス消費量はAppSheet管理コンソール上から確認が可能になる

User Passに関する公式ドキュメントはこちらになります。

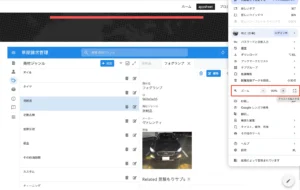

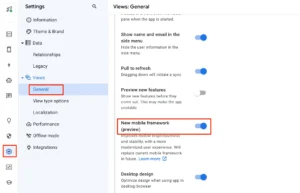

モバイル向けのUIが新しくなります

2025年3月25日、AppSheetのモバイル向けのUIがリニューアルということで早期リリースのオプションが使えるようになっています。オプションを有効化しないと新UIは利用することが出来ません。

主に利用時の応答性やUXの向上が目的ですので、大胆に大きく変わったということではないようですが、将来的にはデスクトップ側も同じように変更されていくものと思います。同時に、UX改善として同期画面を出さずにバックグラウンド同期としたり、フォーマットルールでアイコンの色を変更などが出来るようになったみたいです。(個人的には同期時の背景画像を好きなものにしてるのでアレはアレで良いのではとは思うのですが)。

適用するには以下の手順で行います。

- AppSheetの開発画面を開く

- 左サイドバーよりSettingsを開き、Viewの中のGeneralを開く

- New mobile framework (preview)のチェックをオンにする

- 右上のSAVEをクリックして保存する

早期リリースなので本番環境では使わないようにしましょう。現在はまだバグ出しのフェーズとフィードバックをもらうのが目的となっているのでバグが多いです。

UI的にGoodなアップデートとしては

- Prominentに指定するとボタンがデカく右下に上下に並びますが、ここが3個以上の場合まとめられたボタンになります。一つのボタンだけが表示されクリックすると全部のアクションが表示されるタイプです。(VuetifyでいうところのSpeed Dialみたいな機能)

- フッターにビューが5つ以上ある場合はMore表示が追加され、クリックすると残りのビューが出てくるという仕掛けになったので、より多くのビューをここに登録出来るようになりました。

図:新UI有効化のスイッチ

図:あまり見た目は変わらない

図:5個以上ビューがある場合

図:スピードダイヤルみたいなUI

同期ステータスメッセージをローカライズ

2025年4月2日、微々たるアプデですがLocalizationに対してSync Statusという項目が追加されて、同期ステータスのメッセージのローカライズが出来るようになりました。

図:同期ステータスメッセージ

アジア太平洋リージョンが用意されました

2025年4月5日、AppSheetのEnterprise Plusプランに於いて、新たに「APACリージョン」が用意されました。これまではGoogle Workspace同様に米国とEUの2つのみのリージョンでしたが、アジア太平洋というエリアに対してのリージョンが用意されたことで、この地域内でアプリを開発・配置ができるようになります。

ただしプレビュー版であるため、利用するためには申請フォームで申請が必要であり、既存のアプリは米国リージョンに存在してるので、別個移動などが必要になるかもしれません。また、これによりAppSheetのIPアドレスが新たに用意されているため、組織内でアクセスする為にIPアドレスの制限を行っている場合には、別途対処が必要になります。

Google Workspaceも東京リージョンとか用意してくれないかな・・・・

障害情報がステータスダッシュボードに追加

ここのところ、夕方になると障害が発生するというパターンを繰り返してるAppSheet。そのせいもあってか、Google Workspaceの障害情報であるステータスダッシュボードに新たに2025年5月17日にAppSheetが加わりました。これまではコミュニティサイトに報告を出していたが為に、一部の人しかキャッチアップ出来ていませんでしたが、これで少しはキャッチアップしやすくなったかなと。

RSSも配信しているので雀の涙程度でも状況をつかめるかもしれません。ただ、正直x.comでの皆の動きのほうが全然早いので、ステータスダッシュボードは本当にあとで確認する程度ですね。自分のサイトのほうでもこの情報についてはRSSリーダーで発信してるので、ブックマークに入れておいていただければ。

図:新たに仲間入りしました

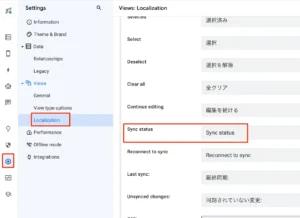

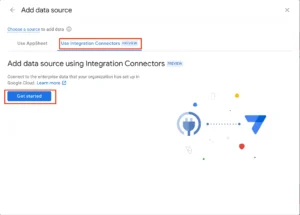

AppSheetとGoogle Cloud統合コネクタ

2025年5月28日、AppSheetとGoogle Cloud(PostgreSQLやBigQuery、Salesforceなど)とを接続する為の統合コネクタがプレビューリリースされました。

本機能はAppSheet Enterprise Plusライセンスが必要です。

これは、これまでのような直接的なデータソースの追加とは異なり、Google Cloud側でサービスアカウントを用意しておき、IAMで作ったアカウントに対してロールの割当が必要です。

- Add Sourceを開き、Use Integration Connectorを開く

- Add data source using Integration Connectorsと出るので、Get Startedをクリックする

- あとは指示にしたがって、サービスアカウントの作成→ロール割当→コネクションの作成→コネクションの追加とAppSheet上で進んでいけます。

図:コネクタ接続でGoogle Cloudと接続

ライセンスページ管理ページが公開

2025年6月26日、AppSheet Enterprise Plusに於いて組織内でのライセンスの割当状況や使用ライセンスを表示する「License」ページが追加されました。

管理者用のページで、現在のAppSheet Enterprise Plusライセンスの割当状況だけでなく、外部ユーザの内部アプリの利用状況も確認が可能です(外部ユーザはステータスがExternal表示になります)。また、ライセンス割当を個人ユーザではなくグループで管理して一括割当といったことも可能になりました。

公式ドキュメントはこちらになります。同時にコミュニティにてAppSheet Enterprise Plusのライセンスにまつわる内容が投稿されているのでよく読んでおく必要がありそうです。

図:ライセンス管理ページ

Google Vault

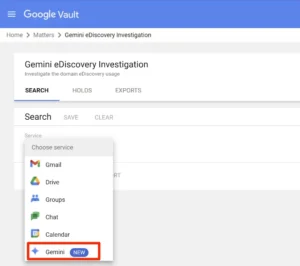

Gemini対応

Google Workspace Enterprise Standardなどのハイエンドプランでは標準で利用することの出来るGoogle Vault。自分も退職者が出た場合などに利用していました。

このVaultに於いてこれまではGoogle DriveやGmailなどがサポートされていましたが、2025年2月7日にGeminiもデータ保持の対象に加わりました。Gemini Advancedなどのやり取りの内容に対してもVaultが効くようになり、法的保持などの場合でもこれでエンタープライズ環境向けに整ったと言えます。

VaultとなるのでBusiness Plus以上のプランおよび単品でVaultを契約してるプラン、Enterprise Essential以上のEssentialプランで利用することが可能です。こちらからログインして利用しましょう。

※但しこの内容にGemini for Google Workspaceのやり取りは現在含まれていないようです。

図:新しいターゲットにGeminiが加わった

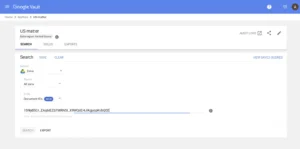

ファイルのIDで検索が可能に

これまでのVaultにおいて、Google Drive上のファイルの検索はファイル名等では可能でしたが、ファイルのIDでは検索が出来ず、ファイル名という不確定要素で探すしかありませんでした。しかし2025年5月19日、ファイルのIDで検索が可能になりピンポイントでターゲットとするファイルを調べることが可能になります。

今後UIやAPI経由で最大1000件まで調べることが出来るよう拡張されるようです。

同時に共有オプションも拡張されて、任意のアイテム除外や共有されているかどうか?などの条件指定も可能になりました。

この機能はGoogle Workspace Business Plus以上、Vaultのライセンスを持つテナントで利用可能です。

図:ファイルIDでピンポイント検索

Youtube

自動吹き替えが使えるように

2024年12月にYoutubeに対して一部のパートナークリエイター向けにだけ「音声の自動吹き替え機能」が提供開始されました(公式ブログでのアナウンス)。この機能があると、日本語でしかリリースされていないような動画であっても、海外の人に対してリーチすることが出来るようになり、より一層の視聴者獲得などにつなげることが出来るようになります。

この機能について、2025年2月12日、パートナークリエイター向けではなく多くの一般ユーザに対しても展開すると発表がありました。英語向けに別動画を用意するといったような作成負荷の大幅な低減も期待できますし、企業でYoutube展開してるところは日本国内だけじゃなく海外向けにPR出来るようになる非常に大きなアップデートです。

展開されるとYoutube Studioの設定→アップロード動画のデフォルト設定よりオンオフが出来るようになります。自動吹き替えのクオリティは英語→日本語の場合はまだまだのレベルですが、今後に期待ができます。

尚ユーザ側は、動画を再生したら

- プレイヤー下部の歯車をクリック

- 音声トラックをクリック

- 変換したい言語を選択する

すると自動吹き替え音声が流れ始めます。Mr.Beastが提供してるような独自の音声トラック(有名声優さん使ってるアレ)はまだ、一般提供はされる話は出ていません。

ショート動画にVeo2を追加

2025年2月13日、Youtube Shortの機能としてDream Screenと呼ばれる機能が搭載され、テキストから動画を生成するAI「Veo2」を利用した動画生成機能がオープンになりました。

これまでもRunway Gen-3やLuma Dream Machineなどのテキストから動画生成するAIサービスは他でもリリースされてきましたが、Youtube上でこうしたAIからの動画生成が可能になります。

ただし現状リリース対象範囲が米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのみで日本からはまだ利用が出来ないようです。以下はそのサンプル動画になります。これらの動画には電子透かしが入っており、生成AIで作られたことが判別出来るようになってる模様。

※現時点でAPIとしてのVeoは一部ユーザにだけ限定の提供となっています。

※吉本興業がVeo2で作成した「問いかけられるネギ」というシュールな動画を公開しています。

Google Tasks

独立アプリとして追加されました

これまで、Google TasksはGMailやCalendarのサイドバーにオマケで存在してるタスク管理アプリみたいな位置づけでした。また、Google Keepと割と存在が被っていたりするので自分は殆ど使った記憶が無いです。単独のアプリとしては2025年1月移行に突然リリースされて、アナウンスも無いことから、あまり知られていないのではないか?という状態にあります。

サイトは「https://tasks.google.com/tasks/」を開くと、直接的に開けるようになっただけでなく、URL欄の右側に「インストール」という項目があることから、Youtube同様にPWAアプリとしてインストールすることが出来るので、Chromebookなどで単独のアプリとして使うことが出来るようになっています。

一応REST APIもあるのですが、APIとしては扱いにくいKeepと違ってこちらは扱いやすいです。

図:単独アプリに昇華しました

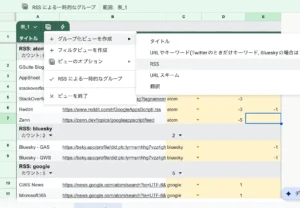

Googleグループ

会話を固定する機能

2025年2月14日、ひっそり追加されたGoogleグループ上における特定の会話をピン留めして固定化しておく機能がリリースされています。あまりGoogleグループはグループアドレスとしては活用されていますが、グループ単独として使われてるシーンを一般企業の社内では見かけませんが、共同トレイとしてMicrosoft365の共有メールボックス的ポジションで活用してるところもあるでしょう。

ただし管理権限がないと利用が出来ないので、グループ内のRoleとして管理権限を持ってるものにだけ出来るようコントロールする必要性があります。ピン留めすると上位に固定化されますが、あまり多くのコメントをピン留めしてしまうと煩雑になるので要注意。

図:特定の会話を固定するピン留め機能

権限管理が簡素化

2025年6月23日、Googleグループのこれまでの権限管理機能において簡素化を2025年9月15日より適用すると発表がありました。Googleフォームと同様に情報漏洩の根源となっているGoogleグループですが、ダイソーで5年以上もグループのメールが外部から閲覧可能になっていたなんて事件が未だにあったりしますが、そもそも現場のユーザに好きに作らせて管理させてる時点で論外です。

そんな管理権限がどうなるのか?と言うと以下の権限が廃止・追加されます。廃止されるロールは2026年1月5日より使えなくなります。

- メンバーを管理できるユーザーとメンバーを表示できるユーザーのカスタムロール

- 組織全体でメンバーを管理できるようにする機能

- 「メンバーを管理できる人」と「メンバーを表示できる人」の新しいカスタムロールを追加します

- メンバーを管理できる人を組織全体に設定する

基本的なロールに対してカスタムロールを付け加えるという形に変更するというのが今回の目的。

しかし、前述にもあるようにGoogle Workspace運用をする上では性悪説に則り現場のユーザは一切信用すべきではありません。よって、メンバー追加等や権限変更に関しても、管理コンソールでの管理者権限一択としてユーザには一切やらせないという姿勢が必要です。変更に伴う作業の軽減はワークフローなどを導入して自動化すべきでしょう。

図:ロールの付け方が変わります

ロック機能が装備

2025年6月30日、Googleグループに於いて「ロック」というラベルを付けることで、グループ名やアドレスの変更などの属性変更を大幅に制限できる機能が追加されました。

とりわけ、Entra IDからのプロビジョニングなどをしている場合、勝手にGoogle Workspace側から対象のグループの属性情報を変更されると非常に面倒なことになるため、これを防ぐという意味ではEntra IDなどと連携している場合には必須の機能と言えます。

ロックによって制限される項目は以下の通り

- グループ名、説明、メールアドレス、エイリアス

- グループラベル

- メンバーシップ(メンバーの追加または削除)とメンバー制限

- メンバーシップの役割

- グループを削除する

- 新しい会員有効期限を設定する

Cloud Identity Groups APIを使ってAPIからロックを掛けることも出来るようなので、自動化することも可能です。本機能はGoogle Workspace Enterprise Standard以上で利用することが可能です。

図:各グループのグループラベルから設定します

Google Vids

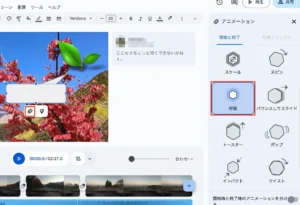

図形のループアニメーション

もともと何やらモニョモニョ動く画像の挿入は出来ていたのですが、2025年2月28日、図形に関して挿入後にアニメーションを付加することの出来る機能が追加されました。

ループアニメーションという名前のようで、吹き出しとかにも適用出来るのだとか。

図形や吹き出し挿入後にクリックすると、リングっぽいアイコンが出てくるのでクリック→アニメーションを選択することで実現できます。Googleスライドのアニメーション同様の感覚で動画として作れるというわけですね。

図:ループアニメーションを設定中

オブジェクトや音声トラック編集機能

2025年4月25日、これまでGoogle Vidsではすべてのオブジェクトを表示してる場合、オブジェクトエリアはその表示サイズが固定化されていて非常に使いにくかった点が改良されて、掴んで上下にスライドするだけでオブジェクトエリアの表示を広げることが出来るようになりました。

自分も社内研修用の動画パーツ作るときに毎回、固定化された中でスクロールさせてチマチマやっていたのですが、これでだいぶモダンな動画編集アプリに近づいてきました。まだ、Premiere Elementのようにオブジェクトを時間軸でアニメーションするみたいなことは出来ないのですが、Vidsのアップデートもまだまだ控えているようなので期待です。

この機能は、Google Workspace Business Standard以上で利用することが可能です。

図:だいぶ使いやすくなってきました

他のプランにもGoogle Vids開放

これまでGoogle VidsはBusiness Standard以上でしか利用ができませんでしたが、2025年4月29日よりBusiness Starter、Enterprise Starter、Nonprofitのプランで利用が可能になりました。

Enterprise Starterって何?と思ったのですが、このプランはBusiness Standard相当のプランでBusiness Standardで上限300名を超えるようなケースで、Drive容量1TB、ユーザー上限無しというプランだそうで。どこにも詳しく掲載が無い。管理コンソール上からも自分のテナントではアップグレード対象に出てこない。電算システムには掲載が若干ありました。パートナー経由でのみ提供してるのかもしれない。

これで多くのユーザがクラウド上で動画編集が可能になり、Windows11標準搭載のClipchamp対応になったと言えると思います。

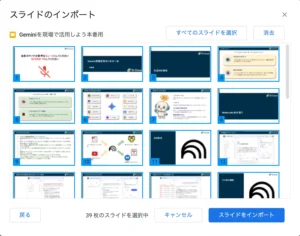

スライドから動画を作成する機能

Google Vidsは使い勝手がGoogleスライドに非常に近いのですが、2025年6月18日、スライドからVidsにて動画を生成する機能が公開されました。これまでスライド上でスライドの録画機能を使って、自分のタイミングでスライド移動させたものをMP4として生成出来ていましたが、今回はスライドをインポートしそのまま動画作成が出来るという機能になります。

まるっとインポートではなくインポートするスライドは指定することが可能で、スライド内の各オブジェクトが移行されます。起動時にスライドインポートメニューが出るようです。

インポートをしてみるとスライドの選択画面となり、実際に実行をすると各スライドが5秒程度の時間枠として取り込まれます。直接取り込めたことで少し時間が稼げるようになりましたね。ただ、取り込んでみましたがスライドの順番がめちゃくちゃになっていたのが・・・・なぜ順番通り取り込まないのかと・・・

本機能はGoogle Workspace Business Starter以上で利用することが可能です。

※2025年7月1日、日本語環境でもスライドからのインポート機能が使えるようになりました。

図:スライドインポート中の様子

図:Googleスライドインポート機能

Education全プランでVidsが開放

これまで、Google Workspace EducationではPlusでしかVidsが使えませんでした。しかし2025年6月30日、Google Workspace Educationの全プランにGoogle Vidsが開放されました。

同日にGeminiの機能の一斉展開や新ツールの発表なども行われており、Educationプランの強化の一環と思われます。

全プランですので、「Education Fundamentals」でももちろん利用することが可能です。学校内でのVidsを利用した学習やPR動画などの作成などが捗りそうですね。

オーディオダッキング機能搭載

この機能は5月に発表はされているもののずっと公開されていなかった機能で、オーディオダッキングと呼ばれる機能になります。2025年7月11日、Google Vidsにこの機能が公開されました。

音声のノーマライズとは違い、複数の音声データが並行して存在している場合に、メイン音源を目立たせるために、セカンダリ以下音源の音量を自動的に下げて、目立たせる。そしてメイン音源の音量が小さくなり消えるとセカンダリ以降の音量を戻すという、映像テクニックです。ただこれ人力でやるとなると中々の手間が掛かるテクニックなので、Youtube動画でもそこまで力入れてる人は少ない。

今回はこの機能が搭載されたことで、動画制作素人であってもオーディオダッキングを使った明瞭で集中させたいポイントを目立たせる動画を作れるようになります。公式ドキュメントはこちらになります。

シーンの音楽が流れてて喋っているような所で、音声データをクリックしたらアイコンが出るのでクリック。右サイドパネルの「すべてのトラック」をクリックし、すべてのオーディオに適用をクリックすると、自動で調整をしてくれるものになります。マニュアル調整ではないので、

この機能はGoogle Vidsを使える全ユーザーに提供されます。

自動調整をクリックするだけ

Google Classroom

Google Workspace for Education向けのClassroomは検証環境が無いため、ここでは一般のGoogle Workspaceでも利用が可能であるClassroomのアップデート情報についてまとめています。

一括採点と採点ラベル機能の追加

2025年4月16日、これまで参加者のClassroomにおける提出課題について、単一の採点しかできなかったものが2025年1月に全員一括採点が出来るようになりました(成績表というページで行えます)。公式ドキュメントはこちらになります。

この一括採点が出来るようになり、今回のアプデによって生徒の課題ページからも行えるようになりました。手順は以下の通り。

- 左サイドバーよりクラスを選択する

- 上部の授業タブをクリックする

- すでに作成してる課題の手順を表示をクリックする

- 生徒の提出物をクリックする

- 生徒を選んで、上部の返却の▼をクリックする

- 一括採点をクリックする

- 採点を入力して成績を入力をクリックする

この機能はGoogle Workspace全プランおよび個人のGoogleアカウントでも利用することが可能です。

図:生徒の採点がやりやすくなった

図:一括採点の様子

Google Keep

普段あまりアップデートの無いGoogle Keepですが、忘れられることなく小さくアップデートは続いてるようです。

ウェブ版でリッチテキストサポート

なぜか先行してすでにモバイルアプリ版のほうは2023年8月に実装済みの「テキストの大きさや書式設定」を行うリッチテキスト機能が2025年5月9日、ウェブ版のほうでもサポートされました。随分と間が空いての実装ですが、これで、ウェブのほうでも書式設定を文字列に対して行えるようになります。

ヘッダーや太文字、イタリックなどがサポートされています。

図:ウェブでも書式設定ができるように

Googleフォーム

フォーム所有者にフィードバック機能

これまでのGoogleフォームは、編集画面ならともかくとして外部共有やフォーム入力モードの時には、誰が所有者なのかもわからず、フォームの問題点や改善点のリクエストなどが出来ませんでした。

2025年5月30日、フォームにフィードバック機能が追加されて、フォームが見えるならば誰でも所有者に連絡が可能になりました。この機能はGoogle Workspace全プランおよび個人のGoogleアカウントで利用が可能です。

フォーム入力欄の左下の?をクリックすると、メールアイコンで出てくるので、これをクリックすることでオーナーに連絡をすることが可能になります。

図:contact form ownerというのが出てきた

外部フォームへの回答可否と共有制御

すごく今更な機能ですが、2025年6月18日Googleフォームにおいて、外部ユーザが作成したフォームへの回答可否と、フォームを外部ユーザと共有する機能が公開されました。

ドライブの共有設定に寄らずに、フォーム自身でセキュリティ強化に繋がる機能となります。色々情報漏洩事件多発しましたからねぇ・・。この設定のデフォルト値は管理コンソールから設定する必要があるため、管理者権限が必要です。以下の手順で設定が可能です。

- 管理コンソールを開く

- 左サイドバーから、アプリ→Google Workspace→ドライブとドキュメントを開く

- フォームの回答→「組織内のユーザーが、外部ファイルの受信が許可されていない場合でも、組織外のユーザーまたは共有ドライブからのフォームに回答を送信できるようにします。」を開く

- OFFにすると組織外のGoogleフォームに回答ができなくなります。

- フォームの回答→「 外部共有が許可されていない場合でも、組織内のユーザーが所有するフォームが組織外のリンクを知っているすべてのユーザーからの回答を受け取ることを許可する」を開く

- OFFにするとドライブの外部共有を制御設定がフォーム回答者にも適用されます

この機能はGoogle Workspaceの全プランユーザが利用することが可能です。

※2025年6月23日、既存のフォームについても同オプションが適用出来るようになりました。

図:管理コンソールから許可設定を行います。

図:既存フォームにオプション適用中

Googleサイト

埋め込みコンテンツも検索対象に

これまでのGoogleサイトは埋め込みコンテンツ内のものについては、検索窓から検索を掛けても検索対象外であった為、ヒットすることがありませんでした。しかし2025年7月8日、久しぶりにサイトでアップデートがあり、埋込コンテンツも検索対象になるというニュースが。

スプシやドキュメント、PDFなどを埋め込んでもきちんと検索でヒットするようになったそうです。但し、既に公開済みサイトの場合は、もう一回再公開作業が必要です。デフォルトで有効になってるようなので設定項目は特にありません。公式ドキュメントはこちらに掲載されています。

試しにこちらのサイトで、Geminiで作ったインフォグラフィックのページがヒットするか?試してみましたが、まだ展開されておらず。展開されたら再度チャレンジしてみます。

この機能は、全Google Workspaceプランおよび個人のGoogleアカウントでも利用が可能です。

図:埋め込みコンテンツも検索対象に

廃止される機能

Google Apps ScriptのRhino Runtime廃止

2025年2月19日、メールで通知が来ましたが、5年前にGASのV8ランタイムがリリースされてより随時移行が進んでいましたが、旧GASの実行環境であるRhino環境が2026年1月31日に廃止が決定しました。

この日までに移行をさせていないスクリプトについては上記の日付で実行が停止することになるので、Rhino環境時代のスクリプトに関してはV8をオンにして移行が必要です。場合によってはV8で動くように書き換えが必要なケースがあります。公式サイトのドキュメントはこちら。

すでに新規作成のGASはV8ランタイムが標準でオンであり、すでに当時の多くのバグは修正済みであるため、以下のエントリーは少し古いですが、書き換え等で参考になるかと思うので、対応しましょう。

Googleアシスタントの廃止

2025年3月14日、Androidなどで提供されてきたモバイルアシスタントアプリである「Googleアシスタント」がついに廃止になるという発表がありました。Geminiアプリに置き換わるというのは既定路線ではあったと思いますが

- そもそもGeminiアプリがGoogleアシスタントの上位互換としてサポートしきれていない(マップ関係など)

- Google Homeのスマートホームデバイスどうなっちゃうの?切り捨て?

- Android9且つ2GB RAM以下のデバイスは継続して利用可能

- その他のデバイスに搭載のGoogleアシスタントもGeminiに置き換えられる

- ChromebookのGoogleアシスタントは近い内にChromeOSのアプデに伴ってGeminiアプリへ移管されます(M134で予定されてる)。

ちなみに、Alexaのスキルに相当するActions on Googleは2023年6月13日に廃止されています。

詳細な内容はGoogle I/O 2025で発表されるのではと思いますが、いよいよ来るべき時が来てしまったのだなと思います。ちなみに個人的には全く利用していませんでした。Alexaもほとんど利用していなかった。人工音声AIって結局手間が増えただけで何も便利じゃなかったなぁというのが感想(他の人工音声AIも撤退してたりする)。ガジェットとしては面白かったといえるかもしれないけれど。

Gmailにて3DESサポート終了

2025年5月6日に、Gmailでの受信SMTP接続サービスにおいて3DESのサポートが終了する通知が出ました(終了日は2025年5月30日)。すでにGmailでのサポートはTLSとなっていますが、そもそも3DES自体がすでに開発終了とサポート終了が2023年に行われており、順当な終了の理由となっています。

未だ利用中という方は切り替えが必須となっていますので要注意。

3DESは20世紀を支えた暗号化技術で、2〜3の暗号鍵を用いてDESによる暗号化を行うというDES暗号化の拡張版。鍵の長さが現代では短すぎる56bitということもあり、現代の悪質なクラッカーが蔓延る世界ではもはやその安全性を確保できないということで、現在はAESへ移行が進んでいます(128bit/192bit/256bitの3つが選択出来る)。

旧データ移行サービスでのオンプレExchangeサポート終了

2025年5月14日、管理コンソールより利用可能であった旧来の「データ移行サービス」について、これまでサポートしていたオンプレのExchangeサーバーのサポートが2025年5月31日をもって終了というアナウンスが出ました。

これまでExchange 2010, 2013, 2016については、このサービスを使っての移行が出来ていましたが、今後はGWMMEを使っての移行を推奨しています。GWMMEを使うとなると、Windows Serverを構築しての作業となるのでハードルが上がります。ただし、推奨移行対象人数が100名以上1000名以下となっているので、ソレ以上となるとGoogle Workspace Migrateを使う必要性が出てきます。

ただし、Exchange Onlineである場合には、新データ移行サービスを使っての移行が可能になっています。移行対象人数はGWMMEと同様に1000名以下となっているので、注意が必要です。

GASのGoogle Analytics関係のAPIが新旧入れ替わります

2024年12月時点で、旧来のGoogle Analyticsが終了しGA4へと移行した結果として、Google Apps Scriptでそれまで用いられてきた以下のAPIが2025年6月4日にてDeprecatedになりました。

- Google Analytics Management API

- Google Analytics Reporting API

これらはAdvanced Serviceから消えて、代わりにGoogle Analytics Data APIにとって変わります。利用している人は早急に書き換えが必要になります。

関連リンク

- ローカルファイルを速やかにGoogle Driveに同期する新機能

- Google Chat アプリのカードを作成する

- Google カレンダーを共有するには?公開範囲の制限や詳細の非表示・権限付与方法を紹介

- YouTubeが「英語から日本語」などの翻訳された音声トラックを生成する自動吹き替え機能をリリース

- 【Googleドキュメント】折りたたみ可能な見出しを作る【階層アウトライン】

- Android の Google Keep で「デフォルトでテキストメモを作成」する方法

- Google Chrome、サードパーティ Cookie 廃止計画を正式に中止へ

- Google、Android Auto と Google ビルトインに Gemini 導入も発表

- Google MeetとCisco Webexの互換性向上でより多様なプレゼンが可能に

- 【社内向け】 大人数への配信に最適! Google Meet のライブストリーミングの使い方

.png)

.png)

.png)

.gif)

.png)

.gif)

.gif)

.gif)