ROG Allyに本物のSteamOSを入れて使ってみた

Steamで有名なValveがSteamdeckに搭載しているSteamOSについて、ROG Allyにもv3.8.0からリリースしていくというニュースを見てから結構日が経ち、調べてみると既にもう使えるといった情報を耳にしたので、現在のWindows11 24H2の環境をバックアップして、手持ちのROG Allyに対して本家本元のSteamOSを入れて運用してみることにしました。

あまりにもトラブルの多いWindows11と別れを告げて、SteamOSのみで果たして運用はできるのか?いくつかの課題点も踏まえてチャレンジです。都度、いろいろな検証を追記していこうと思っています。

今回のテクニックは本家Steamdeckでもそのまま使えるテクニックになります。

目次

- 1 今回利用するツール等

- 2 SteamOSであることのメリット・デメリット

- 3 事前準備

- 4 実際のインストール作業

- 5 ゲームを実際に動かしてみる

- 6 関連動画

- 7 関連リンク

今回利用するツール等

過去にSteamOSクローンであるChimeraOSについては以下のエントリーで実際にインストールして運用してみました。その当時はまだまだ完成度もちょっと足りない面もありましたが、十分動作していました。今回は本家本元のSteamOSなのでどんなものなのか?実際に手持ちのゲーム類でテストしています。

今回の作業をするにあたっては、事前にRescueZillaにてWindows11環境を丸ごとイメージバックアップしてから、初期化をしてインストールしています。

※世間一般では、SteamOSクローンとしてはBazziteOSのほうが盛り上がっているようです。

※実際のセットアップ作業では最低でも有線マウスはあったほうが良いです。タッチパネルは動きますが操作しにくい。できれば有線キーボードも欲しいので、USBハブで2個を接続させて今回は作業しています。

SteamOSであることのメリット・デメリット

SteamOSはLinuxベースのOSであり、Windows11と違ってAMDドライバによるAFMFなどの機能は使えずな上に、Linux上でProtonと呼ばれるWineでWindowsアプリを動作させている関係で、オーバーヘッドは掛かるのかな?と思っていたのですが正直、かなり快適でした。そこで、メリット・デメリットをまとめてみました。

メリット

実際に検証してみて、正直言ってかなりメリットが強いです。Windows11と比較してのメリットをまとめてみました。

- ゲームに最適化されていない肥大化したWindowsと違ってOS自体はシンプルでファイルサイズもコンパクト。

- またWindowsというOSそのものの重大な不具合に振り回されることが無い

- 無駄なプロセスが後ろで走ってるということも無いので、バッテリー駆動時間が体感で2倍にまで伸びました。

- それは同時にリソースに余裕があるので、ゲーミングパフォーマンスの向上につながっている(10fpsは上昇してると感じる)

- 起動したら即時にゲーム機としてのインターフェースと操作感なので、Windows11と違って本当に楽。

- スリープからの復帰での不具合がない

- ゲーム実況などの場合は、OBSを同時に動かすというのは難しいので、キャプチャーカードと他のマシンが必要となる

- ゲーム特化ですが、ProtonのおかげでLinuxなのにWindows用の様々なアプリを動かせます。

- Windowsではないので、Windowsのライセンス云々で金銭的・アプデサポート面で不利益を被りにくい。

かなり根本的な部分でのメリットがあります。

デメリット

一方でWindowsではないということでのデメリットもあります。

- Xboxゲームの類は動かすことができません

- APEXやFortniteのようなアンチチートの入ってるゲームについては起動しません。

- WindowsネイティブゲームのインストールやEpic Gamesなどの他社ゲームを動かすのに一手間掛かります。

- ProtonでWindows用ゲームをLinux上で動かしてるので、未対応のゲームもある

- 現在まだ開発中の状態なので、マシンのTDPは15W固定。なのでフルパワー出せてるとは言えない。

- AndroidエミュレータのようなものはBluestacksが存在しないので、Linuxで動作するものをターミナル操作でインストールが必要。

- Windowsの際には利用できていたOSレベルでのAFMFなどの機能が使えるわけではないので、一部フレームドロップしてパフォーマンスが落ちるケースがある。

- 過去のすごく古いゲームを動かすのに苦労する。Windowsの場合、VB4.0時代のゲームも動かせる。

- Linuxであるため、Windowsと違い外付け外部デバイスの一部でドライバが無いため使えないケースもある。

しかしメリットが上回ってるので、Windows11がゲーミングで有利とはちょっと言えない状況になりつつあるなと感じます。ハードなゲームほどデメリットが強まりますが、そもそもそんなゲーム、デスクトップでやるべきであってポータブルでどうこうというのは筋を間違えているとも言えます。

自分はモンハンワイルズは自作の良いマシンで快適にプレイしています。

事前準備

ニュースではSteamOS 3.8からROG Allyをサポートみたいな話でしたが、現在SteamOSのサイト上で取得できるイメージファイルのバージョンは3.7.13。動くのかな?と不安になりながらも実際に作業をしてみてバッチリ動作しました。しかも正直言って快適かも。

今回はmacOSで作業をしていますが、Windowsであっても似たいような手順です。必ず事前に今のWindows11環境はイメージバックアップして復元できるようにしておきましょう。故にSteamOS用とRescueZillaの2本のUSBメモリが必要です。

ROG Allyそのものの設定等については以下のエントリーを参照してください。

インストーラUSBの作成

32GB程度のUSBメモリを1つ用意して、以下の手順でインストーラのUSBを作成する必要があります。

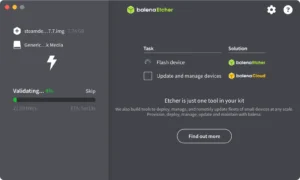

- macOS用のイメージ書き込みツール「BalenaEtcher」をインストールしておく

- SteamOSのイメージ提供サイトから、ZIPで固められたファイルをダウンロードする

- ダウンロードしたZIPを解凍するとimg形式のファイルが一個出てくる

- balenaEtcherを起動して、イメージファイル指定→USBメモリ指定して、焼き込み開始

- 完了したらUSBメモリを取り外す

これで、インストーラについては準備完了。そこまで難しい作業では有りません。

図:イメージファイルをUSBに焼き込む

BIOSの設定変更

SteamOSのインストールには、ROG AllyのBIOSにて事前に作業が必要になっています。ここにちょっと嵌りどころがあるので要注意。

- 一旦ROG Allyをシャットダウンする

- 音量キーのマイナスを押しながら、電源長押しで起動する

- ロゴが出たら電源ボタンだけは離して良い。BIOS画面が出たら音量キーを離す

- BIOS画面に入る

- セキュリティタブを開く

- ユーザレベルでのBIOSパスワードを先にセットする(これを行わないとSecure Bootオフが無効化できない)

- 次にSecure Bootの項目を開いて、無効を選択する

- 設定を保存して終了する

故に毎回起動時にBIOSパスワード入力が必須となるので要注意です。忘れないようにしましょう。ここでは完了したら一旦シャットダウンしましょう。

実際のインストール作業

SteamOSをインストール

USBポートにUSBメモリを挿入した状態で電源を投入後に以下の作業でインストールを行います。インストール作業はそこまで難しいものではありません。

- 電源投入するとBIOSパスワード入力が出てくるので、Enterキーを押す前に音量のマイナスキーを押しながらEnterを押して入る

- BIOS画面が出てくるので、下部のブートメニューを開いて、UEFIと書かれたWindowsではないものを選ぶ。2個出てきているので、1個目のを選択しましょう

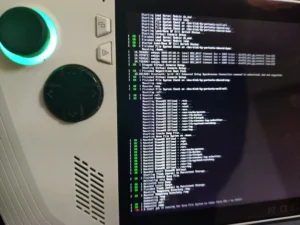

- コマンドラインでLinuxが起動します。結構時間が掛かるので辛抱強く待つ

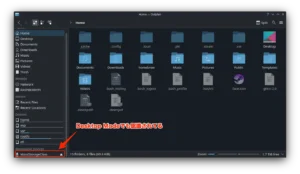

- するとSteamOSのデスクトップモードが起動してきます。

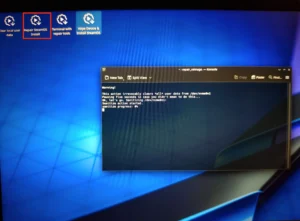

- デスクトップにRepair SteamOS Installがあるのでダブルクリック。

- 指示に従ってインストールを続ける。

- 完了したらprocessedをクリックして終了となります。

これで一旦シャットダウンし、USBメモリを取り外しましょう。

図:起動中の様子

図:Repair Installを実行する

追加セットアップ

基本セットアップ

問題がなければここでSteamOSがBigPictureモードで起動し、追加セットアップが始まります。以下のセットアップを行います。

- 言語の選択では日本語を選択しましょう。

- タイムゾーンの設定では、+9:00の日本のタイムゾーンを選択します。

- WiFi接続が必要なので、APを選んでパスワード入力し接続します。

これらが完了し、再起動をすると無事にSteamOSが使える状態で起動しますので、Steamへのログイン画面が出てきます。通常通りログインを実行すると見慣れたSteamの画面が出てくるようになります。

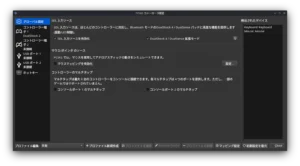

開発者モード

必須ではないものの、あくまでも現時点ではβ版的な位置づけのOSである為、最新のテスト環境を望む人は以下のセットアップも行っておくと良いでしょう。

- タッチパネルで、左下のSteamメニューをタッチ(もしくはROG Allyの左側の▶マークのキーがSteamメニューキーになっています)

- 設定をタッチする

- 左サイドバーから「システム」を開き、システム設定の中にある「開発者モードを有効化」のチェックをオンにする

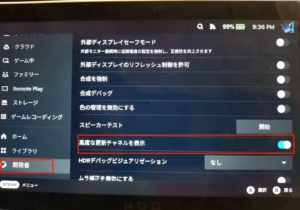

- 左サイドパネルに「開発者」が出てくるので開いて、その他の中にある「高度な更新チャネルを表示」のチェックをオンにする

- システムに戻って、OS更新チャネルが安定になってるので、ここをメインやベータに変更します。

これで常に最新のテストビルドが降ってくるようになります。自分はそこまで望んでいないのでこのままにしていますが、v3.8.0といったビルドはこちらからのアップデートになるので注意。

図:最新ビルドを試せるようになる

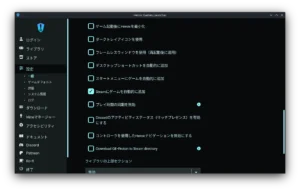

VRRを有効化する

続けて、ROG Allyの右側の「≡」キーの下のキーを押すと、これがコマンドセンターボタンであり、右サイドパネルが出てきます。

- ⚡️マークをタップする

- パフォーマンス項目が表示され、可変リフレッシュレートを有効にするのチェックを入れる

- メニューから抜ける

これで動的にリフレッシュレートが変化するようになり、ゲームに最適化されます。

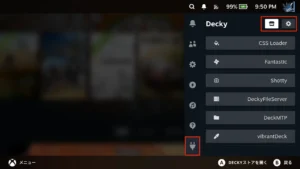

Decky Loaderのインストール

SteamOSにはない機能を追加で導入するためのツールがDecky Loader。これを入れておくと機能をアドオン形式で追加することができます。例えば起動時のアニメーション変更や、TDP変更、色々とアンロック、ゲームのアートワーク変更、CSSの変更などなど様々です。以下の手順で導入します。

但し、事前に管理者パスワードがセットする必要があるので手順に注意。またこのインストール作業はデスクトップモードでなければできませんし、マウスとキーボードが必須です(仮想キーボードでも入れられなくはない)。

管理者パスワードをセットする

マウスを接続した状態で、作業を行います。

- Steamメニュー→デスクトップに切り替えを実行する

- デスクトップモードが起動するので、メニューからkonsoleを見つけてターミナルを起動する

- ターミナルにて、以下のコマンドを実行する

passwd

- パスワード入力を促されるので、同じパスワードを2回入力してEnterキーを実行

- これで管理者パスワードをセットすることができました。

Decky Loaderをインストールする

続けて、ターミナルから以下の作業を行います。こちらのサイトにあるDecky Loaderをインストールします。

- ターミナルから以下のコマンドを実行する

curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

- 管理者パスワードを要求してくるので入力する

- しばらく待つとインストールが完了する

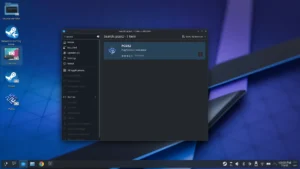

- デスクトップにあるreturn to gaming modeをダブルクリックする

- SteamOSのBigPictureモードに戻るので、「≡」キーの下のキーを押したあと、コンセントアイコンをタッチ

- これがDecky Loaderで箱アイコンをクリックする

- あとは好きなアドオンを追加すると使えるようになる

いろんなプラグインが用意されていますが、ここには存在しないTDPコントロールするようなアドオンもあったりします。

図:Decky Loaderが追加できました

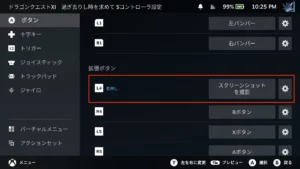

スクリーンショットの取り方

BigPictureモード

デフォルトで用意されているスクリーンショットの取得キーは、ROG Allyだと左後ろのM1キー + Aボタンで、これが誤動作が多いので自分はチェンジしていましたが、SteamOSの場合は、Steamメニューキー + R1キーを長押しなので、まずご動作することはありません。

但し、デフォルトだと非常に深い以下のディレクトリに保存されます。非表示のドットから始まるフォルダ以下に格納されているので、こんなのデスクトップモードで取ってくるのも大変。ということでDecky LoaderのShottyを入れて、Pictureフォルダ直下にコピーしたりしてます。

/home/deck/.local/share/Steam/userdata/数値のディレクトリ/760/remote/7/screenshots

ちなみに、スクショを撮ったものを簡単に他のPCから取り出す方法は

- SteamOSのメニュー→メディアを開く

- 対象のスクショを長押しして、共有をクリック

- Steamで共有をクリック

- 自分のみの公開であるのを確認して、アップロードをクリック

- 他のPCからSteamのサイトを開いて、ログインしておく

- 上部のコミュニティの隣の自分のアカウント名をクリックして、アクティビティをクリック

- 右サイドパネルのスクリーンショットを開く

- 先ほどアップした画像があるのでクリックして名前をつけて保存する

個別のSteamゲームを開いて、コントローラアイコンをクリックし、レイアウト編集にて、拡張ボタンのL4がROG AllyのM1パッドに該当するので、ここを長押ししたらスクショを取るといったものも自分はセットしています。但しゲーム毎にセットが必要なので、基本は上記の手順を使いましょう。

図:ウェブでスクショを取り出す

図:ゲーム毎のスクショキー設定もしてある

デスクトップモード

デスクトップモードでは、BigPicture時のSteamメニュー+R1ではスクショは取れません。その変わりにSpectacleというアプリがインストール済になっているので、このアプリを使ってのスクショ撮影が可能です。

デフォルトでは、Homeフォルダの中のPicturesフォルダ内に保存されるようになっています。他のPCで取り出せるようにするには、DeckMTPをdecky loaderでインストールしてスマフォからCX File Explorerなどで接続して取り出す他に、デスクトップモードでNASに接続しておいて、そちらにコピーしておくというのが定石です。

図:デスクトップモードのSteamOS

図:NASに接続してすぐアップロードする体制に

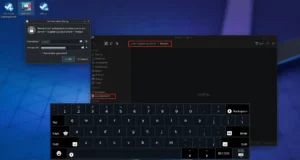

デスクトップモードで仮想キーボード

デスクトップモードは画面の小ささもありますが、基本はUSBキーボードを接続しての入力が一番面倒が少ないです。しかし、手持ちにUSBキーボードが無い場合には、以下のキーの組み合わせでスクリーンキーボードを表示できます。

Steamメニューキー + Xキー

なのですが、これちょっと癖があって、Steamメニューキーである▶キーを押してからXキーを押して、ちょっと長めに押してから離すとしないとスクリーンキーボードがすぐ消えてしまいます。慣れると消えずに表示できるようになります。が、このスクリーンキーボードでの入力も小さい画面のタッチパネルで操作なので、結構厳し目です。

後述の日本語キーボードを入れておくと仮想キーボードでも日本語入力変換が可能になります。

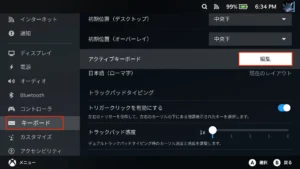

SteamOSで日本語入力

ゲーミングモード

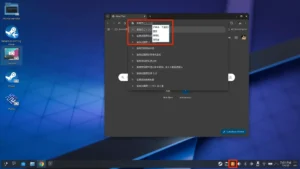

チャットやコメントなどで、SteamOSのBigPictureなゲーミングモードでも日本語入力するといった機会はあったりします。通常の仮想キーボードでは英数字のみなのですが、以下の手順で日本語入力の可能な仮想キーボードに変更できます。

- 画面左下のSteamメニューをタッチする

- 左サイドバーの「キーボード」を開いて、アクティブキーボードを見つける

- 編集ボタンを押す

- 日本語(ローマ字)のチェックをオンにする

この状態で、キー入力する必要のある項目で、仮想キーボード表示(▶ + Xキー)を押すことで出てきた仮想キーボードの、地球儀マークから日本語入力切り替えができるようになります(英語キーボードも追加してる場合は)。切り替えように英語キーボードは別にオンにしておいたほうが便利です。

※ただ、SteamOSインストール直後の状態ではすでに、日本語キーボードのみの設定になっていたので、ここはあまり心配は要らないです。

図:キーボード変更作業

図:日本語入力中の様子

デスクトップモード

デスクトップモードだと、ChromeやFirefoxの検索などでどうしても日本語入力が必要なケースがあります。SteamOSは他のLinuxと違い、ArchLinuxベースであるため、Debianのように簡単にはいかないのでは・・・と思っていました。

ですが、通常通りLinuxでよく使うMozcとFcitxを使えるようなので、以下の手順でインストールしてみました。

- デスクトップモードに移行しておく

- タスクバーにあるDiscoverというアプリ追加用のアプリを起動する

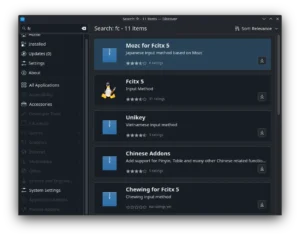

- fcで検索すると「Mozc for Fcitx 5」と、「Fcitx5」が出てくるので両方ともインストールします。

- スタートメニューの隣にあるSystem Settingsを起動する

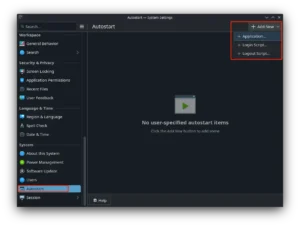

- 左サイドの一番下にある「Autostart」をクリックし、右上の + Add Newをクリックする

- +Add Applicationをクリックする

- ここでもfcで検索して出てきた、systemの中のfcitxを選択する

- OKをクリックしてウィンドウは閉じる

- スタートメニューをクリックして、Restartをクリックして再起動する

- 再起動後、デスクトップモードのタスクバー右下にキーボードアイコンが出てくる

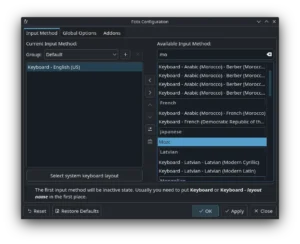

- キーボードアイコンを右クリックして、Configureをクリックする

- ダイアログ右側の、Available Input Methodで「Mozc」と検索して選択する

- <アイコンをクリックして、左側パネルに追加する

これで、キーボードにて、Ctrl + Spaceキーで日本語入力切り替えになりました。インジケータはタスクバー内で「あ」と表示されるはずです。今回自分は手持ちのキーボードが、macOS用の日本語キーボードをUSBでつなげて使っていましたが、問題なく入力できています。

図:Discoverでアプリで追加

図:Autostartにアプリ追加

図:自動起動項目としてFcitxを追加する

図:ConfigureからMozcを追加する

図:Ctrl+Spaceで日本語入力オンオフ

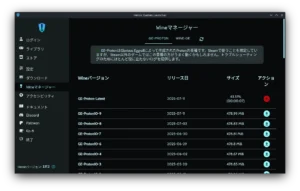

カスタムProtonを入れてみる

SteamにはデフォルトでWindows向けゲームはProtonと呼ばれるWineベースの環境で動かしています。ここにより最新のWineを元にカスタムしたProtonである「Proton GE」と呼ばれるものがあります。このProtonを使うことによってパフォーマンス向上や動かなかったアプリが動く可能性が高まります。

SteamOSの場合導入がとても簡単で以下の手順でインストールします。

- デスクトップモードに移行します。

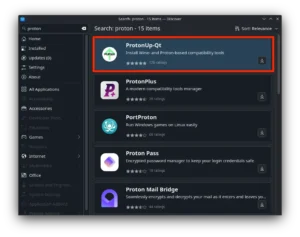

- タスクバーにあるDiscoverアプリを起動し、「proton」で検索します。

- ProtonUp-Qtというのがあるのでインストールします。

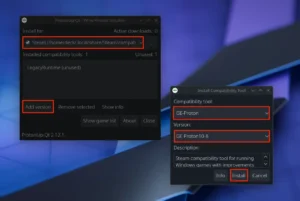

- インストールしたら、このProtonUp-Qtを起動します。

- ダイアログでインストール先がSteamに指定されてるのを確認したら、左下のAdd Versionをクリック

- Compatibility toolではGE Protonを選択

- 2025年7月最新バージョンはGE-Proton 10.8なので選択する

- Installをクリックして完了させる

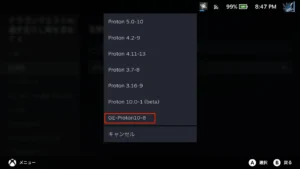

- return to Gaming ModeでBigPictureモードに戻る

- 適用したいゲームアプリを選択し、歯車アイコンをクリックする

- プロパティをクリックする

- 左サイドバーの互換性をクリックする

- 特定のSteam Play互換ツールの使用を強制するにチェックを入れる

- 下の選択肢ではGE-Proton 10-8を選ぶ

- この状態でゲームメイン画面まで戻ってPlayをクリックすれば、GE-Proton適用状態でゲームが始まる

動かないゲームが動くようになる可能性もある一方、最新のWineのパッチなども取り込んでるので思わぬバグが出る可能性もありますが、既存のSteamのProtonと共存できますので入れておいて損はありません。実際、自分の手持ちのゲームのいくつかではパフォーマンス向上し、お得でした。

また、これまでWindowsのRPGツクール系ゲームの動作にProton GEを適用し、一般の中にある起動オプションとして「LANG=ja_JP.UTF-8 %command%」を指定すると動いていたものが、Proton GE 10.xから動作不良を起こしてるケースもあり、この場合には、10.x系よりも前のProton GE(例:GE-Proton9-11)を適用すると良いでしょう。

図:Discoverから簡単に導入できる

図:Proton GEの最新版をインストール

図:Proton GEをゲームに適用してる画面

図:バージョンのセレクト画面

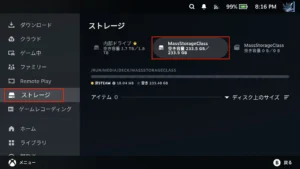

SDカードを使ってみる

Steamのゲームの例えばセーブデータ等はすべてSteam側にクラウドバックアップされていたりするので、ローカル環境でSDカードを使う目的と言ったら、ファイルの受け渡しであったり、ゲームのインストール先に使うといった用途ですが、250GBのSandiskのSDカードを指してみました。

ディスクの検証もフォーマットも問題なく完了。きちんと認識されて使えています。

デスクトップモードに切り替えてみてDophinの一番下にRemovable DevicesにMassStorageClassという形できっちり認識もしていました。SteamOSでも問題なくSDカードが使えることがわかりました。

図:バッチリ認識しました

図:デスクトップモードからも使える

デスクトップモードを日本語化

Steamゲームだけだと滅多に起動することのないSteamOSのDesktop Modeですが、それ相応に弄るようになるとどうしても抵抗感があるのが「英語のインターフェース」。しかし、通常のLinuxと異なりロックが掛かってる為、簡単に日本語UIにすることが出来ません。

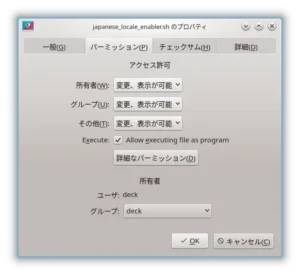

そこで、このLinuxデスクトップを日本語化して使いやすくする手順が以下の通りです。事前にSteamOSデスクトップでpasswdを実行して管理者パスワードをセットしておく必要があります。

- デスクトップモードに移行する

- こちらのサイトにあるシェルスクリプトを作成してファイルとしてデスクトップにでも保存する

- 2.のファイルを右クリックpropertiesをクリックし、permissionsをクリックする

- Executeにあるチェックを入れてOKをクリック

- konsoleを起動してdesktopまで移動する

- 以下のコマンドを実行してシェルスクリプトを実行する(途中の質問にはYで答える)

chmod 777 ./japanese_locale_enabler.sh ./japanese_locale_enabler.sh

- 一旦再起動する

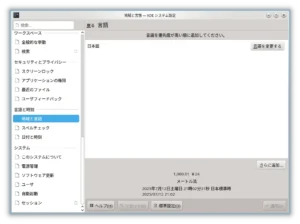

- system settingを起動する

- サイドバーのLanguage項目をクリックし、右パネルで英語になってるLanguageの変更ボタンをクリック

- USのみになってるので変更をクリック

- リストから日本語を選んで適用をクリック

- ここで再度再起動をする

- デスクトップモードに移行するとインターフェースが日本語化されていて使いやすくなってる。

このシェルスクリプトは単に日本語化のための一助になるだけでなく、非Steamゲームでロケールが日本語になっていないと不具合の出るようなゲームでも有効なので、そういったケースでも入れておくと良いでしょう。

図:シェルスクリプトファイルを実行可能に

図:日本語UIに変更する

図:普通に仕事で使えます

ゲームを実際に動かしてみる

Protonで手動でインストールしたパス

Steamのゲームは何も問題ないのですが、非Steamゲームの場合に於いてProtonを使ってのインストールや起動をした場合には、そのアプリ毎にWine Prefixが作られる為、注意が必要です。

SteamOS上では以下の場所にWine Prefixが作成され、drive_c以下がCドライブの領域となります。なので、昔のゲームのようにランタイムだけ独立してインストールしても、別のアプリをSteamに登録しても別々の環境であるのでランタイムを参照できません(例:RPGツクール2000など)。

但し、VB4.0ランタイムのようにexeと同じディレクトリに含めたり、system32ディレクトリ以下に手動で追加したようなケースではVB4.0アプリはさせることが可能でしょう。

home/deck/.steam/steam/steamapps/compdata/ゲーム毎の数字のID/pfx/

Steamのゲーム

軽く動かしてみた

いくつか手持ちのSteamアプリを使って検証してみました。もっともヘビーなモンスターハンターワイルズはまだ未テストなのですが、ウェブの記事によると、殆どのゲームでWindows11で動かすよりもパフォーマンスが良いという話が。

テストしてみたのは、大神、DQ11S、DQ3 HD2Dです。他にもRetroArch等も動かせるので、一通り動かしてみました。RetroArchはマルチOS対応なので例外として、他のゲームはすべてWindows専用。しかしWineで動かしてるとは思えないほど快適で動作しました。

ROG Allyのスペックでは厳しいようなゲームでなければ、殆どの主要なゲームはSteamOSのProton経由で動かせると思いますので、Windows11ではないことのデメリットはかなり薄いのではないかと思います。

※ベースのスペックは、ROG AllyのほうがSteamdeckよりも上であるので、ROG AllyでSteamOSがベストプラクティスなのかもしれない。

図:SteamOS上でDQ11Sを動かしてみた

図:続編開発決まった大神

図:DQ3 HD2Dも問題なく動作

MODを導入してみる

SteamでゲームはPCゲームそのものであるため、いわゆるゲーム改造用のMODを導入することが可能です。例えばオリジナルのゲームが未対応のものを対応させたり、改造することで難易度を下げるであったり様々です。代表的な事例では大神絶景版は16:9のワイド画面未対応なのですが、これを対応させたり30fpsのゲームなのですが60fps対応させたり。FF9などでは高画質のテクスチャパックというMODがあったりします。

今回はDQ11のMODでいくつかテストしてみました。但し、海外のMODサイトはウイルスが混じっていたりと危険も沢山あるので、自己責任で使うことになります。試しにEasy Slot MachineというMODを入れてみることにしました。

- modの拡張子はpakと呼ばれるものになってるので、これを手に入れておく

- 手に入れたpakファイルをUSBメモリもしくはNASにでも格納しておく

- SteamOSのシャットダウン→デスクトップモードに切り替える

- ファイラであるDolphinを起動して、Homeディレクトリを開く

- Dolphinの右上の「☰」をクリックして、Show Hidden Filesにチェックを入れると、非表示ファイルが表示されるようになる

- その状態で、以下のフォルダの場所まで潜っていく

.local/share/Steam/steamapps\common\DRAGON QUEST XI S\Game\Content\Paks

- 6.のフォルダ内にpakファイルを入れる

- Return to Gaming ModeでBigPictureモードに戻る

- ゲームをプレイ開始

- スロットマシンを回して、小さな当たりでも30万コイン手に入ったらMODがきちんと動いてる証拠

今回はうまく動きましたが、動かないパターンや入れたことで起動しなくなるといったようなケースもあります。MODは何があっても自己責任なので要注意です。

図:隠しファイルを非表示にする

図:MODファイルを入れる場所

図:きちんとMODが動いた

Epic Gamesのゲーム

Epic Gamesのゲームも何本か持っているのですが、代表的な作品といえばSteamには無い「Fall Guys」。Steamではリリースされていない名作というのも結構あったりするので、動かせたらなぁと思っていたら、動かすことができます。

こちらのサイトを元に、デスクトップモードでLauncherをインストールして、Steamに登録。Protonで動くように仕込みをして、BigPictureモードでも、直接Epic Games Launcherを起動してFall Guysを動かせました。

起動が若干もたつきますが、起動してしまえば問題なく動作。画面の乱れもなくサウンドもバッチリ。この面倒なインストール手順を除けば、SteamOSでも十分Epic Gamesのアプリも動かせます。

図:Fall Guysがバッチリ動作

PCSX2を動かしてみる

SteamOSのRetroArchにはPCSX2のコアは含まれていません。しかし、LinuxベースであるためProtonを使わずとも、デスクトップモードでアプリを簡単に追加でき、尚且つSteamに登録が可能です。

- とりあえずデスクトップモードにする

- タスクバーにあるアプリを簡単に導入できるDiscoverというのがあるので起動する

- 検索窓でpcsx2を検索すると出てくるのでインストール

- スタートメニュー風のをクリックして、GamesにPCSX2がいるので右クリック→Add to Steamをクリック

- PCSX2を起動してBIOS等色々とセットアップしておく

- コントローラーの設定がキーボードになってしまってるので、設定を開く

- コントローラー端子1をDualShock2に変更する

- 同じ画面で自動マッピングをクリックして、ROG Allyのコントローラーみたいなのが出てくるので選択

- Return to Gaming ModeでBigPictureモードに戻る

- Steamメニュー→ライブラリを開く

- 非Steamのゲームのリストの中にPCSX2がいるのでクリック

- プレイをするとPCSX2が起動する

通常のWindowアプリがフルスクリーン状態で動くので、マウスがあると操作しやすい。Proton無しで動いているLinuxネイティブアプリでも非Steamアプリとして動いてくれますので、他のゲーム類も動くかもしれない。DQ8のような重めのトゥーンレンダリングなゲームでも快適に動作します。

図:Discoverでアプリをインストール

図:Steamにアプリを登録する

図:コントローラのセットアップ画面

図:無事に動作しました

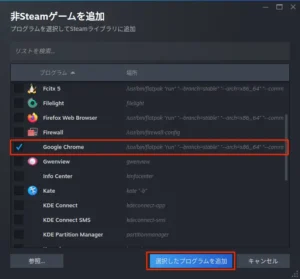

Chrome等をゲームモードで使う

デスクトップモードではDiscoverからFirefoxやVLC、Google ChromeといったLinuxアプリをインストールすることができます。しかしそのたびにデスクトップモードにするのは面倒。

ということで、通常のBigPictureモードでChromeなど、デスクトップ側でインストールしたアプリを使うことが可能です。以下の手順でインストールします。

- デスクトップモードに移行する

- DiscoverでChromeで検索してインストールしておく

- デスクトップモードの状態でSteamを起動する

- 左下のゲームを追加をクリックする

- リストの中にLinuxアプリのChromeがいるのでチェックを入れて、選択したプログラムを追加をクリック

- Return to Gaming Modeを実行して、BigPictureモードに戻る

- Steamメニュー→ライブラリを開く

- 非Steamの中にChromeがいるのでクリックして、プレイをクリック

- Google Chromeが起動する

もちろん仮想キーボードから日本語入力できますし、マウス操作も有効です。メイン画面に戻るには、左側の▶キーの上のキーを押せば戻ることができます。

図:デスクトップモード側のSteamから登録

図:ゲームモードでChrome起動

Androidエミュレータを使う

SteamOSの欠点の1つは、Androidアプリを動かすことがデフォルトではできない点。Windowsの場合はBluestacksをインストールすればすぐ使えますが、そのようなものはSteamでは展開されていません。Waydroidというエミュレータを統合するという発表はあったみたいですが。

ということで、そのWaydroidというAndroidエミュレータをROG AllyのSteamOS上にインストールして使えるようにし、色々検証してみました。まだ、ROG AllyのコントローラはサポートされていないのでUSB経由でPS5等の外部コントローラを使う必要はありますが、タッチパネルは普通に動作します。

据え置きゲーム機として割り切れば、Androidの膨大なアプリを動かすことができるので、FireTV Stickとかも必要なくなるかもしれません。ChromeOS Flexにもインストールできそうです。

Linux版Lossless Scaling

Steamで800円で販売されてるLossless Scaling。DLSSやFSRといったGPUメーカーに依存せずに独自にフレーム生成技術を持ってしてゲームの滑らかな動きやフレームレート向上できるWindows用のツールです。

しかし、このツールはSteamOSでは動作せず、またSteamOSの場合DLSSやFSRはゲーム側は自身で対応している場合には動作するものの、そうではないゲームにまで反映されることはありません。

そんな中登場したのがこのLossless ScalingのようにLinux上のVulkanでフレーム生成を実現しようと独自に開発が進んでいるのが、「lsfg-vk」。まだ開発初期段階なので、今後に期待の一品なのですが、これが実現されると一気にSteamOSでのゲームの普及が期待される。

特にハイパワーなゲームで、SteamOSではギリギリなものが、一歩抜けて安定して動作が期待といったケースで使えます。但し現時点ではまだ導入自体が難易度が高いので、今後一般的な人でも導入できる日が来るかもしれません。

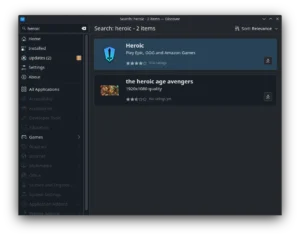

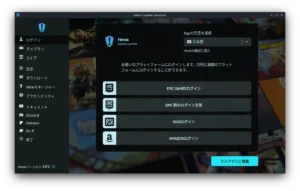

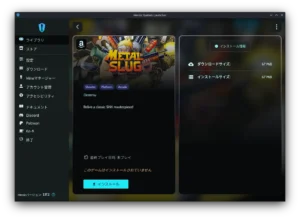

Heroic Games Launcher

前述でEpic Games Launcherを入れてFall Guysをプレイする環境を整えました。それとは別に開発されてるHeroic Games Launcherと呼ばれるツールをいれることで、Epic Games, GOG Galaxy, Amazon Prime GamesをSteamOSにインストールして動かすことが可能になります。

今回はこのツールをインストールした上で、Amazon Prime Gamesのゲームをインストールして動かしてみたいと思います。

- デスクトップモードに切り替える

- タスクバーのDiscoverを起動する

- 「Heroic」を検索して、インストールする

- Heroic Games Launcherを起動する

- サイドバーのSettingsをクリックする

- Languageを日本語に変更しましょう。

- Steamにゲームを自動的に追加にチェックを入れます。

- サイドバーのWineマネージャーをクリックする

- GE-Proton Lastestをインストールする

- 次にサイドバーからログインをクリックします

- 各社のログインボタンが出てくるので、今回はAmazonログインをクリックする

- パズルやら二段階認証やら出てくるので、適当に進めてログインを完了する

- ライブラリに移動をクリックする

- 今回はMetal Slugを入手済みなので選択して、インストールを実行

- Return to Gaming Modeを実行してBigPictureモードに戻る

- ライブラリの非Steamに登録されてるのでクリックして起動する

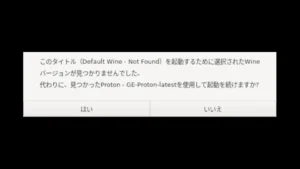

- 初回起動時にWineが見つからないと出るので、GE-Proton Lastestを使うか聞かれるので、はいを選択

- ちょっと起動まで数十秒掛かるので辛抱強く待つ

- Meta Slugが起動してゲームがプレイできる

Heroic Games Launcher側で色々と事前に登録しておくと良いでしょう。

図:Heroicのインストール

図:ゲーム自動登録設定

図:ログイン画面

図:ゲームのインストール

図:Protonのインストール

図:初回起動時のWine使用の確認

図:無事に起動しました

Wolf RPG Editor製のゲーム

Freem!などで公開されているゲームで、Wolf RPG Editorで作られたゲームが多数公開されています。これらは以下のような手順で導入すると実行することができます。RPGツクールと違ってランタイム制ではないので、手軽に導入が可能ですが注意点もあります。

今回はFreem!で公開中の「らせんの宿」というゲームをプレイしてみようと思います。

- デスクトップモードに切り替える

- Firefoxなどでらせんの宿のサイトへ行き、ZIPファイルをダウンロードする

- 解凍するとフォルダ名が文字化けしてることがある。ここで日本語フォルダ名をつけず、ローマ字でつける(起動できないケースがあるため)

- このディレクトリをHomeディレクトリに移動させる

- ゲームのフォルダ内にあるGame.exeを右クリックして「Add to Steam」をクリックする

- Return to Gaming ModeでBigPictureモードに戻る

- ライブラリの非Steamゲームにいるので、プロパティを見てみる

- game.exeのままなので、ショートカットの名前を絶望イーターに変えておく

- 起動オプションには「LANG=ja_JP.UTF-8 %command%」を入れておく必要があります。(フォントが文字化けするので)

- 互換性を開いて、特定のSteam Play互換ツールの使用を強制するにチェックを入れる

- 今回はProton 9.0-4を選んでみました。

- ゲームを起動して文字化けしていなければ成功

注意点として、サブフォルダがありファイル名が日本語のものはエラーになりますので、絶望イーターなどは起動はできますがエラーが続出して音楽も出ません。解決法が現時点ではわからないので、ゲームを動かす前にファイルの中身を確認しておくと良いでしょう。

図:ZIPを解凍する

図:Game.exeをSteamに登録

図:起動オプションが必須です

図:Protonを指定する

図:無事に起動しました

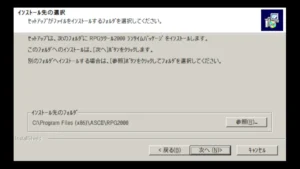

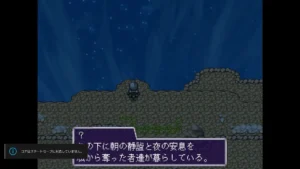

RPGツクール2000を動かす

Protonの仕組みの結果、RPGツクール2000のゲームをそのまま動かすことは非常に困難です。そこで使うのがRetroArchのコアの1つであるEasy RPG Player。あらかじめコアとしてインストールしておきましょう。もともと独立したアプリなのですが、このアプリは動作させるの難しいRPGツクール2000/2003のゲームを現代の環境で動かす為のプログラムです。

RTPのインストールと取り出し

ただ、SteamOS上で動かせるようにするには結構大変です。今回はプリズンナイトというゲームを動かしてみようと思います。

- こちらのサイトからRPGツクール2000のRTPをダウンロードし解凍しておく

- 中に入ってるRPG2000RTP.exeをSteamOSのデスクトップにコピーする

- 一旦このexeを右クリック→Add to Steamで登録する

- return to Gaming ModeでBigPictureモードに戻る

- 非Steamに3.がいるので、歯車→プロパティをクリック

- 起動オプションには「LANG=ja_JP.UTF-8 %command%」を入れておく必要があります。(フォントが文字化けするので)

- 互換性を開いて、特定のSteam Play互換ツールの使用を強制するにチェックを入れる

- 今回はProton 4.2-9を選びました(他のProtonだとエラーがでてインストール完了できない)

- 実行して、RPGツクール2000RTPのインストールを完了させる

- デスクトップモードに移動して、以下のディレクトリを開く

/home/deck/.steam/steam/steampapps/compatdata/xxxxxx/pfx/drive_c/Program Files(x86)/ASCII/RPG2000/

xxxxxの部分はランダムな数値なので、最新日付のフォルダを探して見つける。

- このディレクトリ内のRTPというフォルダが目的のブツなのでSteamOSのデスクトップにコピーして、2000とリネームしておく

- 以下のディレクトリを開く

/home/deck/.steam/steam/steamapps/common/RetroArch/system

- このディレクトリ内にRTPという名前のフォルダを作る

- 13.のディレクトリ内に11.のフォルダを移動させる

これで、RetroArchの中にツクールのランタイムを取り込むことができました。

図:RTPをまずはインストールさせる

RetroArchで読み込ませる

ゲームのファイルをSteamに登録します。

- ゲームのファイルをダウンロードしてきてLZHを解凍する

- 1.の中身をHomeの中に適当なディレクトリを作って移動させておく。フォルダ名に日本語は使わないように。

- exeやRPG_RT.exeみたいなのがあるけれども今回は無視する

- return to Gaming ModeでBigPictureモードに戻る

- RetroArchを起動する

- コアをロードにて、RPG Maker 2000/2003を選択する

- 次にコンテンツをロードにて、前述14.に配置したフォルダ内まで入る

- フォルダ内にRPG_RT.ldbというファイルがあるのでこれを選択する(拡張子がldbがゲームの本体になる)

- ゲームが無事に起動する

注意点として、サブフォルダがありファイル名が日本語のものはエラーになりますので、天使の絵本などは起動はできますがエラーが続出してロードできません。解決法が現時点ではわからないので、ゲームを動かす前にファイルの中身を確認しておくと良いでしょう。

図:無事にプリズンナイトが起動した

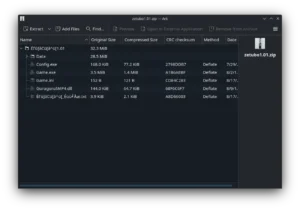

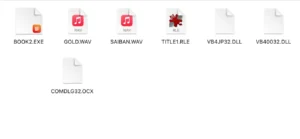

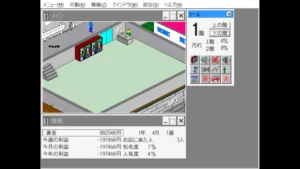

Visual Basic 4.0のゲーム

昔のWindowsのゲーム類はVisual Basicで作られた名作が結構ありました。そういったゲームも動かしたいなと思った時、Windowsの場合は簡単なのですが、SteamOSとなると一手間が必要です。

今回は自分が大好きなカイロソフトさんのThe 古本屋・弐(Visual Basic 4.0)を動かしてみたいなと思います。あらかじめ別のPCでファイル類は用意しておくと手っ取り早いです。

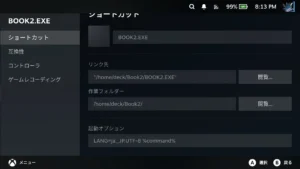

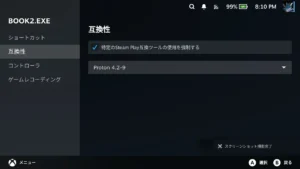

- 別のPC上でまずは古本屋弐のLZHファイルをダウンロードして解凍しておく

- こちらのランタイムをダウンロードして解凍し、VB4JP32.DLLとVB40032.DLLを1.のフォルダに入れておく

- こちらのランタイムをダウンロードして解凍し、COMDLG32.OCXを1.のフォルダに入れておく

- このゲームのフォルダをSteamOSのデスクトップにコピーする

- 4.のフォルダ内のBOOK2.exeを右クリックして、Add to Steamを選択して登録する。

- Return to Gaming ModeでBigPictureモードに戻る

- 非SteamのBook2.exeを開く

- 歯車をクリックしてプロパティを開く

- 起動オプションには「LANG=ja_JP.UTF-8 %command%」を入れておく必要があります。(フォントが文字化けするので)

- 互換性を開いて、特定のSteam Play互換ツールの使用を強制するにチェックを入れる

- 今回はProton 4.2-9を選びました(他のProtonだとメニューバーが表示されません)

- これで保存して起動してみる。

- マウス操作が可能なので、メニューバーからファイル→はじめからでスタートできます。

VB4.0ランタイム類をEXEと同じディレクトリにいれる理由は、SteamのProtonは各インストーラ用に個別にprefixを作ってしまうので、ランタイム用のディレクトリに別途EXEを移動させるのがとても面倒な為。一緒くたにしておけば自然と参照してくれるので、この手法にしています。

図:起動用のファイルをまとめておく

図:起動オプションを指定する

図:Protonは4.2-9を選択する

図:無事に起動しました

FF15ベンチマーク

概要

土台がLinuxであるためか、3D Mark TimespyはGE-Protonを適用しても動作しませんでした。しかし、FF15ベンチマークは動作しましたので、デスクトップモード側で配置してSteam上からGE-Proton 10.3にてインストール実行。そのままベンチマーク計測を実行してみました。

ROG Ally + Windows11においてのベンチマーク結果はこちらのサイトにあります。¥果たして、GE-Proton経由とは言え、SteamOS上でのFF15ベンチ結果はどんなものなのか?解像度は1980x1080 フルスクリーン固定です。どちらかというとGPUベンチ寄りなので、ハード的に差はなくても、どれだけ影響が出るか?

結構な差が出ています。Windowsのほうがスコアは明らかに上。GE-Protonのオーバーヘッドが掛かってる分、この手のGPUに頼る面の多いゲームでは差が出てる。一方で、モンハンやスト6などではSteamOSのほうが快適といった意見もあり、ゲームによる所の差が結構あるのかもしれません。

いずれにせよ、パワーを要求するゲームは自作機で遊ぶほうが快適ですね(自作機ではだいたい4倍程度のパフォーマンスが出ています)。

高品質モード

いきなり高品質モードで実行。動作はもっさりでフレーム落ちが随所にありました。これは厳しいなと思いつつも結果的にはスコアは2360ポイント。Windows11のときのスコアが3034ポイントと考えると結構落ちてるのがわかります。

図:ベンチ中の様子はもっさり動作

図:重いという結果になりました

標準品質モード

標準品質モードで再実行。フレーム落ちもなくもっさり感もなくなり、見ている分には割と快適な感じ。スコアは3055ポイントでした。Windows11の時のスコアが3992ポイントと考えると結構な差がある感じです。

図:ベンチ中も割と快適に動作

図:普通という結果になりました。

関連動画

関連リンク

- ROG AllyとROG Ally XにSteamOSをインストールする方法

- ROG Ally/x SteamOS Setup & Tweaks

- Steam DeckでPS2ゲームをプレイする方法

- SteamDeckでスクリーンショットを撮影する方法

- SteamOSが他社製ゲーミングPCにも開放。本家よりも高速だったり

- デッキを快適にするガイド:Steam Deck / SteamOS に Decky Loader を設定して簡単にプラグインを使う方法

- デスクトップモードでのスクリーンショット

- Screenshots folder

- Steam Deckのデスクトップモードを試してみる日

- デスクトップモードで Steam デッキのパスワードを設定する

- Steam Deck の Decky Loader 導入方法|プラグインによるシステム設定・変更が可能

- Game modding guide

- Steam DeckでMODをインストールするにはどうすればいいですか?

- SimpleDeckyTDP

- SteamDeckにEPICのゲームをインストール方法を丁寧に解説します

- SteamOSを「ROG Ally」に導入したユーザー登場。ゲームの動作もスムーズ

- SteamOSではWindows 11よりもゲームが高速に動作することが判明

- 3つのゲーマー向けLinuxがベンチマークでWindows 11を上回るスコアをたたき出す

- PCSX2 Nightly ver1.7 基本設定

- 【解説】初心者でもわかる!RetroArch 完全攻略!

- SteamOS Manager for BIOS updates, TDP and GPU clock controls now open source

- LinuxでAndroidアプリを動かす方法

- SteamOS-Waydroid-Installer

- Steamに革命をもたらす!Waydroid統合でPC上でAndroidゲームが楽しめる時代が到来

- 【Fcitx】Steam OSで日本語入力する方法【デスクトップモード】

- Lutris 用にコンピュータを準備する

- bazzite OS で FF14 黄金のレガシーベンチマーク

- WindowsをインストールしないでSteam Deckで非Steamゲームを動かす方法

- Steam DeckにWayDroid(Android)をインストールする方法!

- SteamDeckで外部のツクール製ゲームがやりたい

- SteamOSをBazziteに置き換える5つの理由(置き換えない3つの理由)

- SteamDeckで外部ゲームを追加しまくる

- SteamDeckにAmazonGamesもEPICもGOGもFreem!もitch.ioも叡智なアレも全部インストールしちゃおう

- 【Steam Deck】フリゲや同人で人気なゲームエンジン製ゲームのSteam OS動作確認

- RetroArch EasyRPGでツクール2000/2003のゲームをやる

- Help with Heroic Game Launcher and Amazon games

- Wine上のWOLF RPGエディター(ウディタ)作品の動作

- Enable Japanese locale on Steam Deck

- Proton を通じてインストールされたものはどこにインストールされますか?

- SteamDeckで非Steamの日本語のゲームを遊ぶためにしたこと

- Steamデッキのロックを解除

- 【Steam Deck】デスクトップモードの日本語化【PCとして活用】

- SteamDeckでの起動時にRimWorldの文字化けを直す