ARM64対応してVirtualBoxが復活しました

だいぶ前にApple Silicon版が出たものの、x86エミュレーションしかサポートしていないとして記憶からも消えていたOracleの仮想環境であるVirtualBox。2025年8月14日に突如としてARM64対応しWindows11 ARM版のインストールが可能になったVersion 7.2をリリースしました。

ということで、早速M3 Macbook Proにてインストールしてみて、動かしてみました。

目次

今回利用する素材

以前の古い記事については2022年のx86エミュレータの7.0時代で止まっていますが以下のエントリーになります。ARM64命令をパススルー出来ずにx86エミュレーションのみ対応という状態でありました。現在は、VMware Fusion, UTM, ParallelsなどmacOS用の仮想環境は充実しているのですが、この三巨塔に再びVirtualBoxが戻ってきた形になります。

試しにWindows11 22H2の最新版のARM版をローカルアカウントでセットアップしてみることにしました。Virtualbox自体のインストールやExtension Packのインストールはこれまでと全く同じなので以下のエントリーを参考に、Version 7.2をインストールしてみてください。

Windows11 ARM版のインストール

環境構築に一癖ある

ISOファイルはあらかじめ入手済みなので、早速仮想環境を構築しようとしたところ、早速嵌りました。環境はRAM 8GB、4CPUで、VRAM 128MBで指定(というかこれがMax指定値)。

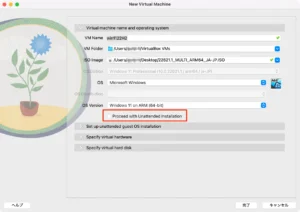

自動的にアカウント作成やプロダクトキーセットをするから値を入れろと出てくるのですが、プロダクトキー無しで進めたかったのに・・・と思ったら、Proceed with unattended Installationにチェックがデフォルトで入っていた。これを外さないとインストールが進められないのでチェックをオフに。

これでようやくISOファイルからブート出来ました。UIがこれまでのものより若干変わっている印象。

図:インストール中の風景

図:キー無しならこのチェックはオフに

Guest Additionのインストール

途中、ローカルアカウント作成の方法を取り、Microsoftアカウント入力を回避して無事にWindows11が起動。かなりここまでは早かったと思います。そして、メニュー→デバイス→Guest Addition CDイメージの挿入を実行する。

中にはARM64版Windows11用のGuest Additionが入ってるので実行してインストール。これでディスプレイドライバが更新されて小さな画面での実行から開放されます。ちょっともっさりだったのが多少緩和しました。

図:ARM64用のAdditionも用意されてる

レビュー

正直言って重い

Extension Packも入れてるしGuest Additionも入れた。8GB/4コアならまぁ、そこそこ動くかなという過去の経験、他の仮想環境が同じセッティングで余裕で動かせているのに、正直言って重い。何よりも起動時に真っ黒画面のまましばらく反応なしが毎回でている状態。

Windows11 22H2と少し古めの環境であるからなのか?とも思ったのですが、より問題の多い24H2よりはマシな動きをするハズ。しかし、ホスト側のmacOSのほうもなんだか引きずられて重たい。まだあまり最適化されているとは感じない。これならばUTMやParallelsのほうが全然良い。というのが感想です。

実用するにはちょっとまだ現実的とは言えない。おそらくVRAM指定が古い128MBまでという設定の仕様が原因と思われる。今のWindows11はGPUに相当のメモリ割り当てが必要なのに割り当てられないという部分がボトルネックになってる気がする。

図:使用率見るとそうでもないのだけれど。

とってもバギー

それだけでなく、ホストとゲストをカーソル行き来していたら、いきなりKeyboard Failureのエラーが連発してゲスト側での操作ができなくなってしまった。これが少なくともセットアップ中含めて5,6回あり、そのたびに再起動をして続きをやるといった状況が続いています。

かと思えば、しばらく出なくなったりと意味不明な挙動があるので、実運用は怖いなと感じる。

3Dアクセラレーションをオンにすると起動中に落ちるので指定が出来ない。よってVboxSVGAの128MBしか使えない。

図:操作ができなくなってしまった

図:シャットダウンでもエラーが発生

半端な日本語対応

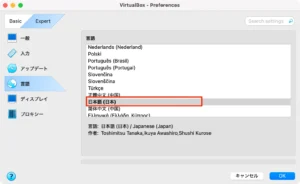

インストール直後、すでにインターフェースは日本語化ちゃんとされてるなと思ったらそうでもなかった。VirtualBox自体の設定を開いてみるとデフォルトのままで、でも一部は日本語表示されてる。しかしメニューの中は英語という半端な日本語状態になっていました。

まず、VirtualBox自体のUIの設定をデフォルト→日本語に変更して再起動。これで取り敢えずは日本語表示に関してはきちんとした表示になりました。この設定を行ってからは少し安定化したような気がする(特に前述のKeyboard Failureがなくなったような・・・わからないけれど)。

図:UIの日本語化は明示的に行う必要性

24H2をインストールしてみる

取り敢えず一旦、22H2の状態でWindows Updateを実行しておいて、24H2のISOイメージを突っ込んでみる。setup.exeを実行して手動アップデートを実施。重たいのは相変わらずであるものの、問題なくアップデート完了。取り敢えずは動かせている状態。

クリップボードやドラッグアンドドロップでのホストからのファイルコピー等、スナップショット対応がきちんと動作してる点は、UTMよりも優れている点と言えます。

※一方で、x86エミュレーションは対応しなくなったようで過去のWindowsなどは動かすことが出来なくなりました(Windows版であれば動かせるでしょう)。

図:Windows11 24H2を起動してみた