2025年、AMDにて自作PCの打線を組んでみた

2016年に購入したマウスコンピュータの「h110m-si01」というマザーボードのデスクトップPCがついに壊れて起動せず。動画編集や仮想環境の検証環境で使っていました。今回、代わりのものをと思いたち、けれどBTOというのも憚られたため、自作PCで行くことにしました。

今回は旧PCで使っていたパーツを流用しつつ、AMDのRyzen 7 9700Xを中心に据えて構成を組んでみました。

目次

今回組んでみるPCの概要

元々、ノートPCではちょっとキツイなという作業を担当していたのがデスクトップPC。ゲーミングPCでしたが、あまり当時はゲームをやることもなく。現在は当時と違い、Apple SiliconのMacbook Airがあるので動画作成も全然問題ないと言えば問題ない。けれどノートPCはその形状故に作業が本当に疲れる。

また、x64 Windowsでなければ検証できないこともあったりするので、ARM版Windows11の仮想環境というのも厳しい。そこで、動画編集・検証環境を中心におきながら、Windows11のデスクトップ環境を一新しようというのが目的です。よって、ゲーミング性能に振った構成ではなく、リーズナブルな構成にしつつ、以前のPCからもいくつかパーツを流用します。

図:パーツが全部揃いました

図:PCケースの中身

何故AMDを選ぶのか?

元々、AMDとの付き合いは、2000年頃のAthlonから。それ以前のK6時代は自身は知ってはいても使っていませんでした。しかし、このAthlonが物凄い爆熱で、当時印象が非常に宜しくなかった。また仕事では、サーバ売っていた関係でOpteronを知ることはあっても、実際に使うに至らず。Sun MicrosystemsがOpteronでサーバとWorkstationを作っていましたね。

今回AMDのCPUで自作PCを組んでみようと思った理由は大きく3つ。

時は流れて、ゲーミングPCということでROG Allyにて再びAMDを利用することになり、今回のPC一新でAMDを使ってみようかというのが1つ目。

また、Windows11は23H2に至る間で、AMDのCPUでパフォーマンスダウンするような障害が何度もありましたが、そろそろ落ち着いてきたかなというのが2つ目。

最後3つ目が、IntelのCPUのここ数年の酷い有様。数え上げたらキリがないほど。故に正直もうIntelは要らないかなというのが決定打でした。その代表的な事象は

- モバイル事業撤退(スマフォ用のAtomなどから退却しました)。ARMに負けたということですね。

- AppleよりIntelからApple Siliconへの移行を突きつけられる(その後、M1開発チームがIntelへ移籍)→ MSにも引き抜かれてる

- MSもARM版Windows11をSurfaceにて推進する(ARM版Windowsはx86, x64をエミュレーション可能です)

- CPU製造技術で、TSMCに負け、そしてNvidiaにも負ける。

- 生成AI時代に、Intel CPUに特筆すべき利用する理由が全く無い。

- 最新CPUでの致命的な欠陥(第13世代、第14世代でのやらかし。劣化もするようだ)

などなど。3つ目の理由はもう致命的で、そんなIntelの状況が好転するとも思えないので見限り、AMDを使うことに決定というあらましです。WinTelとか言われていた時代の終焉が来たのかもしれない。

※2025年5月5日時点、なぜかMicrosoft公式の対応プロセッサ一覧に9700Xがありませんが、問題なく動作しています。

パーツ構成

そもそも故障は電源系が原因?ではないかと思ってる為、旧デスクトップPCからは電源ボックスやRAMについては流用せず(そもそも規格合わない)。半分以上は新規に購入することに。

流用するパーツ

3.5インチHDD

主に動画素材用の置き場として使っていた内臓3.5インチHDD。他にも外部接続では裸族のお立ち台を使って旧日立のHGST Deskstar 6TBを運用しています。内蔵についてはWestern Digital HC510を利用しています。現在だと12TBのHC520が現行品になります。

新しいPCのPCケースでは下部にHDDをマウントすることが可能になっているのでそちらに増設し、継続して動画作成用の仕事場として利用しようと考えています。

光学ドライブ

もともとPS3のディスクやブルーレイをみる為ということで、既存のDVDドライブを取っ払って増設したばかりのBD-ROMがあります。ASUSのBC-12D2HTというちょっとだけ特殊なBDドライブでして、これを持っていきたい。と思ったら、昨今のデスクトップPCは、光学ドライブの利用頻度が極端に落ちた結果、PCケースフロント側にそもそも外部ベイが存在せず。

ドライブを増設そのものができないという。時代を感じる。

よって、このドライブについては、内蔵光学ドライブを外付けに変換するキットを使って、接続させています(USB3.0対応の外付け化キットは選択肢がほとんど無いのでこれ一択)。そろそろ古いDVDやCDROM、音楽CDが限界を迎えて読み込めなくなる前に、ImgBurnなどのツールでISO形式やBin+Cue形式でリッピングしておき、ファイルサーバに格納しておきたい。流石に新規にDVDやCDROMを焼くというのは今どき無いかなぁ。

一応、外付けにしても内蔵時と変わらず問題なく利用でき、RPCS3用の特殊なリッピングに於いても問題なく利用できました。

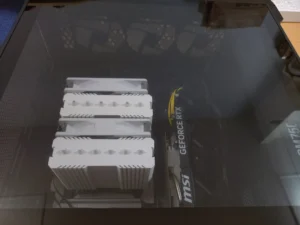

グラフィックカード

GTX960が壊れて、せっかく購入したRTX4060。ほとんどまだ活用できておらず、これを新しいマシンのGPUとしてそのまま持っていこうと思っています。動画編集の肝でもあり、ゲーミングの肝でもあり、そしてローカル生成AIでも活躍するであろうGPUですので、良いものを持っておきたいです。

ただし、自分の場合は電力消費が莫大なものは必要としていないので、これまでのGTX960と同等レベルの商品電力のものをということで、RTX4060を選んでいます。価格もそこまで超高額ということも無いので、長くお付き合いする相手として無難な選択肢では無いかと思います。

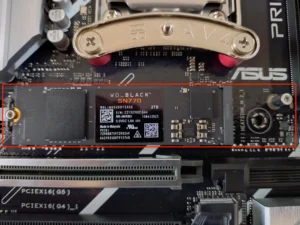

M.2 SSD

間違えて買った挙句使い道がないので、Macbook Air 2013に流用しているWestern Digital SN770。これを流用しようと思っています。また現在のデスクトップ機のSATAのトランセンドSSD 2TBも割と最近交換したばかりなので、この2つを新しいマシンのディスクドライブとして利用します。

ただし、このSN770はWindows11 24H2にて負荷が掛かるとHMBバッファオーバーフローが発生してBSODが発生した挙句にディスク上のデータが壊れるという報告が入ってるので、使うに当たっては必ずファームウェアのアップデートが必要です。こちらに詳細をまとめています。

新規に購入するパーツ

オペレーティングシステム

好き好んで買いたいわけじゃないのですが、どうしても動画編集や検証環境としてはWindowsである必要があるため、Windows11 Proを購入する。Homeではない理由等については以下のエントリーに記述しています。

ただしAmazonだと怪しい業者によるやたらと安価なバッタ品が流通していて、入力したらアクティベーション出来ないもしくは、アクティベート後数日経ったら、アクティベーションが外れる(VL版の違法流通ケース)があるため、正規の値段から乖離していないことと、Amazonが販売発送してるものに限定して選ぶと良いでしょう。

意外とドスパラあたりがちょっと安く売っていたりするので、ここだけは別で購入するのもお勧めです。

ミドルタワーケース

すべてを格納するPCケース。ここは趣味が分かれるのと、何故か最近はシースルーな上にド派手にカラフルな色が輝くモデルが多く。また、その多くが前述したように、フロントに3.5インチの外部ベイなど存在しないので、光学ドライブは搭載出来ません。

今回選んだのはAntecのAX90。もしフロントにどうしてもドライブを載せたい人は、AntecのP10 Fluxあたりが今風でもあり、利便性も確保という点で良い選択肢なのではないかと思います。

選んだ理由はケース上部にUSBポートや電源ボタンがある点、大型のCPUクーラーが搭載できる点、下部に3.5インチおよび2.5インチのシャドウベイにHDD等マウントできる点。また今回はATX規格のマザーボードを選んでいるので手頃という判断です。

CPU

CPUは今回のテーマでもあるAMD Ryzen 7 9700X。エントリーモデル過ぎず、かといって極端にハイエンド寄りで高額になり過ぎずというミッドレンジとして一番しっくり来る価格帯と十分な性能ということで選んでいます。AM5ソケットであるため、まだまだ暫くは使い続けることが出来るであろうということも考慮しています。

AM4ソケットとの大きな違いは、AM5はCPU側にピンはありません。マザーボード側にあります。

ちょっと予算が厳しいなということであれば、Ryzen 5 9600Xという選択肢も良いのではないかと思います。末長く使いたいので今回他のパーツを流用する分、ここに資金を入れました。

また、ソフマップだと後述のマザーボードとセット販売でちょっとだけ安くなっており、ここでコストを浮かすということも。他にもマザーボードと合わせ技で売ってるケースはあるので選択する場合は、単品よりもお得なものが無いか?調べておきましょう。

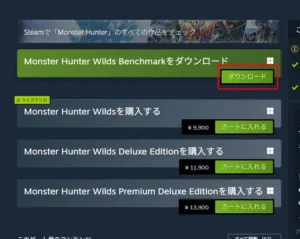

※2025年2月25日〜5月10日まで、この期間中に購入し5月24日エントリーまでの人にモンスターハンターワイルズもらえるキャンペーンが開催されていたので、応募してみた。スペック的には推奨値を満たしてるけれども。ROG Allyだと厳しい。

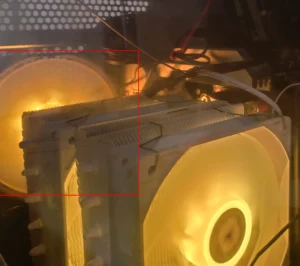

CPUクーラー

もともと今回選んでいるCPUは物凄いハイパフォーマンスというよりは、65wのTDPな電気代にも優しめのCPUであることと、ゲーミングでバリバリCPUを動かし続けるみたいな使い方をするつもりもないのですが、それでもCPUクーラーは必要です。

これも趣味が分かれる上にいろいろなタイプがある上に、自分が購入したPCケースの高さが大丈夫か?など気を使う部分でもあります。今回のPCケースでは大丈夫そうだったので選んだのが、安いのによく冷えると結構いい評判のCPUクーラー。ちょっと大きめの120mmです。

ですが、ここも高さがちょっと気になるということであるならば、AK400系のDeepcoolであったり虎徹Mark3でも良いですし、もっとコンパクトな水冷クーラーなNZXT Kraken 120なんてものでも良いのでは無いかと思います。高級なクーラーだと水冷クーラーでは「Thermalright AQUA ELITE 360 WHITE ARGB 水冷CPUクーラー」なんてのも使われてるようです。

CPUグリス

一応、前述のCPUクーラーにもグリスは付属しているのですが、自作PC界隈ではThermal Grizzlyが人気のようです。今回はそんなCPUグリスについて評価が高く、それほど高価じゃないものを選んでみました。それがBSFF サーマルペースト。非金属製のグリスなのでショートの危険性が低いのが特徴です。

他のCPUグリスはすぐに乾いてバリバリになるといったようなものもあったりするので、そうなると熱伝導率が悪化する為、地味ですがここは手抜かりなく選びたい雑貨です。

一方では液体金属のグリスというものも売られており、こちらは今回選んだものとは真反対の金属製のグリスになります。

グリスガード

AMDのCPUは以前はグリスが固着してクーラーを外す時にスッポン問題がありましたが、AM5ソケットからはその心配が無くなりました。一方で、CPUがちょっと独特の形状をしてるため、グリスを塗りクーラーを脱着する際に、グリスが溢れて基盤や基盤側のソケットに垂れたりして面倒なことが起きる問題があります。

そこでCPUとクーラーの間に設置してグリスがCPU外に溢れないようにするためのグリスガードがあると良いです。ガードされたものは拭き取りそのまま設置状態でクーラーを設置する。これが金属製のものは熱伝導率がアップするなんて言われていますが、AM5ソケット用のグリスガードを一枚買っておくと、余計なトラブルの回避に繋がるでしょう。

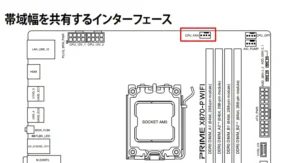

マザーボード

自分が今回選んだマザーボードはATX仕様のASUS PRIME X870-P WIFI-CSM。WiFiチップ搭載ですが、WiFiなしのわずかに安いものも存在します。AM5ソケット対応のマザーボードですが、自分自身がこれまでルーターやスマートフォン、ROG AllyなどでASUSを使い続けていたからというのが最大の理由。

DDR5メモリおよびPCIe 5.0対応、M.2. 2280 SSD対応となっている為、より強力なGPUを搭載することも可能です。他のAM5ソケット対応マザーからすると少々お高めかもしれないですが、価格帯的にはミッドレンジ。予算が厳しい場合にはRyzen 7000シリーズのマザーボードとセットというのもAM5ソケット対応なので良いのでは無いかと思います(BIOSアップデートで9700Xも使える)。

RAMスロットは4本で、最大256GB(64GBx4枚)まで対応するようです。拡張性は十分。こちらのスペック表が参考になります。

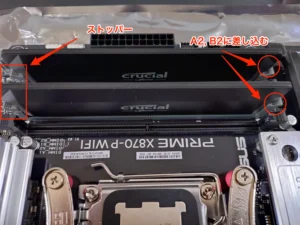

RAM

メモリも何故か光るものが発売されている。どんだけ光らせたいのか?ですが今回は、リーズナブルなCrucialのDDR5-6000の16GB x2枚セットである32GBのものをチョイス。

中身はマイクロン製なので、ROG AllyでもSSDではお世話になってる。今回チョイスしてるマザーボードはRAMは4枚挿できるので、RAMが不足した場合は、安価な16GBx2を追加したり、64GB x 2枚を組み合わせたりするなど、様々な拡張が可能です。必ず2枚ワンセットで刺す必要があります。

今回このモデルにしたのにはもう一つ理由があり、背の高いRAMだと、CPUクーラーのラジエーターと干渉してしまい、設置できなくなるため。どうしても背の高いRAMを使いたい場合には、干渉しない空冷クーラーか?水冷式のクーラーを採用すると良いでしょう。

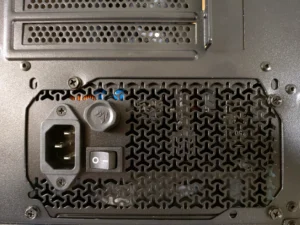

電源ボックス

最後に重要なのが電源ボックス。過去にも電源ボックスが2回ほどイカれて、ここだけ交換して無事に再起動したということがありました。耐久性と十分な電力供給が求められるものなので、手抜かり厳禁なパーツ。

今回選んだのは、CORSAIR RM750x。750wなので今回のパーツ類であれば十分な電力供給が可能です。ケーブルの取り回しが楽ということと、不要なケーブルは外しておけるという意味でケース内がスッキリさせられるという評価を聞いて選びました。10年保証というのも凄い。

国産パーツを使っているので信頼性も高いということなので、これから先の運用中における耐久面で期待。

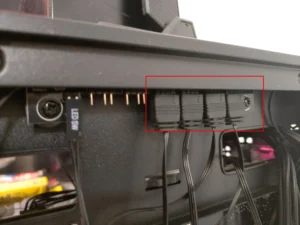

ARGBスプリッター

組み上げてから、電源投入してみたら何故かフロントとバックのPCケースファンのライティングが光らず。原因究明をしてみたらPCケース付属のARGBを束ねてるハブがどうもオカシイようだ。故に直接マザーボードのARGB_GEN2から分配して、ファンのライティングのコネクタをつなげるスプリッターを追加購入。

この状態でブートしてみたらバッチリ光るようになりました。これで全部の問題点が解決し満足。まさかARGBのハブがオカシイとか普通思わない。

1本で4つのライティングまで分配できるのが2本入っています。なので、マザーボード側の2個のARGBに刺して、CPUファン用 + PCケースファンの合計6個を繋いでいます。問題解決できて良かった。

図:動作不良していたARGBのハブ

図:バック側のケースファンもバッチリ光った

図:フロント側の3連ファンもバッチリライティング

購入コスト

流用したパーツを含めて購入時で計算した時の総購入コストを計算してみました。RTX4060およびBC-12D2HT、SN770が流用品となります。今さっきウェブを見たら、いくつかは少し安くなっていました(2025年4月23日時点での購入差は7,065円安くなっています)。特に必要ないBC-12D2HTを除外すれば、250,000円で収まるくらいの予算感です。

マウスコンピュータで近しいものをカスタマイズで近づけた金額が、RTX5070 12GBのモデルで343,220円(RTX4060との値差65,687円を差し引くと、277,533円)となり、まぁ僅か27,533円の値差となります。実際にはこのモデルはGPUカスタマイズができないのでその不自由さはありますし、マウスコンピュータの品はmicroATXなので自分のATXとは拡張性に差があります。

自作の良い所は価格面での優位性と言うよりは、自分で全てのパーツを選び抜いて構築できる点。BTOはパーツ流用までは考慮してくれないので、実際には自身の持ち出しは今回は、175,952円でした。

※以下パーツ名が緑字のものは前のPCからの流用品。

| パーツ名 | 購入先 | 価格(円) |

| Windows11 Pro | ドスパラ | 23,500 |

| Ryzen 7 9700X + X870-P WIFI CSM | ソフマップ | 101,780 |

| Antec AX90 | ソフマップ | 9,300 |

| ARGBスプリッター | Amazon | 1,090 |

| グリスガード | Amazon | 998 |

| BSFFサーマルペースト | Amazon | 1,088 |

| CORSAIR RM750x | Amazon | 19,620 |

| Thermalright Peerless Assassin 120 SE |

Amazon | 4,839 |

| Crucial DDR5-6000 16GB x 2 | Amazon | 13,737 |

| WD Black SN770 2TB | Amazon | 22,222 |

| MSI RTX 4060 | Amazon | 50,303 |

| ASUS BC-12D2HT | Amazon | 14,000 |

| 合計金額: | 262,477 | |

組み立てを行う

PCケース側

電源ボックス

まずは、電源ボックスから取り付けます。今回の電源ボックスからは必要と思われるラインだけを接続しておいて、線出しを行っています。PCケース裏側の4本のビス止めだけの簡単仕様です。同梱されてるケーブルのうちSATAやドライブ用電源、PCIe用、マザーボード供給用などを装着しておきます。

コネクタは計上はピン数が異なるので挿すにあたって迷うことはないと思います。ビス止めだけがちょっと大変でした。

使用するネジは角張った「インチネジ」を利用します。

図:電源ボックスのビス止めの様子

3.5インチHDD

元のPCから流用してきた日立HGST 6TBの古いHDD。動画の素材などを入れてるSATAのドライブです。まだこの時点ではマザーボードがつけていないのでSATAケーブルはつけていません。電源ケーブルは装着済みなので接続しています。

こちらはPCケース一番したに入れるケースがついているので一旦取り外し、ケースに4点ビス止めをして再度PCケースに装着。その後、電源ケーブルを付けています。このベイの上にもSATAのSSD取り付け箇所がありますが、熱を気にしてここには今回装着していません。

大分NASで使っていた古いHDDですが問題なく動いています。ただし、このベイは一個しか無いので、これ以上3.5インチディスクを増設したい場合は内蔵でなく、外部接続の裸族のお立ち台などを使って運用が必要です。

HDDの固定は「インチネジ」を使って固定化していきます。この段階でSATAケーブルの装着と電源ケーブルを付けてしまって、マザーボード側に出しておきましょう。

図:大分お疲れのHDD

SATA SSD

元のPCから流用してきたTrancendのシルバーな2TB SATA SSD。まだこの時点ではマザーボードがつけていないのでSATAケーブルはつけていません。電源ケーブルは装着済みなので接続しています。

ビス止めなのではなく、SATAのドライブに対してビスを入れておき、本体側にはゴムのリングを装着。このゴムの穴にビスの出っ張りをつっこんで固定する方式となっています。もう一台SATAのSSDを装着できるスペースがあります。

この段階で、SATAのケーブルと電源ケーブルを付けて、マザーボード側に出しておきましょう。ちなみに今回付属のケーブルはへんな直角に曲がってるものだったので使えず、旧PCからドライブ電源用のケーブルを流用しました。

図:シルバーのSSDを縦で貼り付けるタイプ

マザーボード側

NVMe SSD

今どきのPCはOSを入れるドライブはHDDでもSATAのSSDでもなく、NVMeな2280規格のSSDだったりします。ノートPCなんかでも使われてる細長いディスクで、古いMacbook Air 2013でも過去交換しています。今回はそこから流用してきたもので、2TBの容量のものを使っています。作業前に必ず、鉄の部品を触って静電気が体内にないように除去しましょう。

ただし装着する場所が2箇所あり、CPU寄りの場所と、マザーボード下部の方とがあり、この違いはCPU寄りのほうがCPUと直接接続、下の方が隣にある銀色カバーのブリッジ経由となっています。若干速度面で有利なCPU寄りの方を使います。これがOSを入れるメインのストレージとなります。

- カバーを外す

- マザーボード側に突起が一箇所あるので、ここに付属のゴムパーツを差し込む(SSDの支えになります)。

- SSDを差し込んで、パチっと音が出るまで上から押し込む。

- カバーの裏側のシリコンのフィルムを外す。

- SSDに乗っけてビス止めして完了。

この作業自体は難しいものではありません。

図:SSDを差し込んだ様子

RAM

今回購入したマザーボードは4レーンRAMを指す場所があります。CPU寄りのほうからA1, A2, B1, B2と名前がついていて、指示によると二枚刺しをする場合は、A2, B2にそれぞれ指しておくとあります。よって、CPUからみて2番目、4番目のレーンに差し込みます。必ず、鉄の部品を触って静電気が体内にないように除去しておきましょう。

昔はストッパーを外して斜め挿しをして立てるとストッパーが掛かっていたものですが、最近はストッパーを外して穴の形状に合わせて差し込みストッパーが掛かるという手順になっています。このマザーボードの場合ストッパーは片方にしかありません。

図:差し込んだ様子

CPU

Ryzen 7 9600XというCPUは、ソケット形状はAM5というソケットになります。BIOSアップデートで今後同形状のランク上のCPUに載せ替えすることが可能です。但しこれまでのAM4ソケットまでとことなり、CPU側にピンがありません。マザーボード側にピンがあります。

この装着作業は慎重に行う必要があります。マザーボード側のピンが緻密であるので折れたりしたら大変です。以下の手順で装着します。

- 鉄の部品を触って静電気が体内にないように除去

- CPU横のロックレバーを外して、ロックを解除してあげる。

- カバーを持ち上げて、カバーについてるプラスチックのガードをハズす(これは大切なものなので、きちんととっておいて管理します)

- マザーボード側に四隅のどこかに▲の印がついているので、CPU側の▲の印と合わせた方向で入れる必要があります。

- CPUを持って配置しますが、CPUの裏側は絶対に触らないでください。

- この時、慎重にそっと置くように入れてあげますが、静電気予防の手袋をつけている場合、ピンに引っかかることがあるので要注意。

- ズレが無いことを確認したらカバーをおろし、ロックレバーに掛かるようにします。

- ロックレバーを固定して完了。

このCPU周りがなんだかカクカクと変な形状していますが、ここに後述のグリスガードのシリコンが入ってきますので、固定化まで完了したら、次項のCPUクーラーにてまずは、グリスガードを付けましょう。

図:CPUを配置した様子

CPUクーラー

グリスカバーの装着

CPUを固定化できたら、そのままグリスを塗って、クーラー装着準備でも良いのですが、今回のAM5ソケットはマザーボード側にピンがある関係で、グリスが溢れたりした場合、処置が非常に厄介です。

そこで使うのがグリスカバー。

CPU固定が完了したら、今回使用する黒いシリコン製のカバーをCPUの時同様に▲の印の方向に合わせて、CPUにはめ込みます。嵌め込んだ様子は次項のプレートの装着時でスクショに上げています。

プレートの装着

このマザーボードは冷却ファンを装着するプレートというか場所が最初から用意されていますが、今回はCPUクーラーに付属のAM5対応のプレートに交換します。よって、CPU周りの4箇所のビスを外してプラスチックのプレートを外し、CPUクーラー付属のものを使います。

- 2箇所ある既存プレートを外す

- ビス穴に対してプレート固定用の赤いキャップみたいなのがあるので挿しておく。

- CPUに向かってソリが内側を向くようにプレートを配置します。

- ビス止めする

これでクーラーを装着するための土台が準備できました。

図:金属製のプレートに交換出来ました

グリスを塗る

いよいよ、グリスをCPUの表面に塗ります。といってもそこまで身構える必要はなく、要点としては厚く盛りすぎない、はみ出ないようにという点だけです。

- グリスのキャップを外す

- CPU表面上に、9か所くらいの点でグリスの注射器を押し出し、丸い点で出していく。

- 付属のヘラで薄く延ばして、なるべくグリスカバー上にはみ出ないように。

- 1mm程度の厚さで十分なので、広げられたら完了。

ここに次の工程のクーラー設置が待っています。

クーラーを装着する

CPUに変な圧力を加えないように慎重に作業を行います。今回のCPUクーラーは大型で結構重たいので、手が滑ったとかならないように。

- CPUクーラー底のフィルムを剥がす(これ剥がし忘れて冷却できないというケースがあるあるです)

- 前工程でプレートの真ん中に突起があるので、ここに両サイド合わせるように乗せる。

- 載せたら、ドライバーでクーラー側の固定のビスをしっかりと締めて固定化していく。

- 次にファンを取り付けますが、ファンの一か所から配線が出ています。これがマザーボード側のCPU_FANというコネクタと接続するので、そちらを向くようにします。

- 一つ目のファンを取り付けて、付属の金属製のフックでラジエーターに対して引っかけて固定化します。ちょっと上に出るくらいの位置がベスト(RAMと干渉してしまう為)

- もう一個も同様に取り付ける。RAMモジュールとのクリアランスを確保するように少し上にずらして固定化しましょう。

- クーラーから出てる配線のうち、4ピンの線は付属の分配ケーブルに接続してあげます(CPU_FANコネクタは1個しか無いため)。

- 7.の分配ケーブルをマザーボード側のCPU_FANに対して接続する

- 残りの線はライティング用の線なのでつけなくてもよいですが付けると光ります。こちらはADD_GEN2のコネクタがすぐ近くに2つあるのでそれぞれ装着します。

これで、マザーボードへの固定化と配線処理が完了しました。

図:しっかりと固定化できました

図:CPU_FANコネクタ側に配線する必要がある

最終作業

マザーボードを固定する

いろいろ装着したマザーボードをいよいよATXのケースに固定化します。PCケースにビスが付属してるのでそれらを利用していきます。今回のPCケースはもともとケース側にスペーサーがついてるタイプなので、マザーボード付属の「スペーサー」を入れていません。ケースによってはスペーサーが付属してるので、それらは5mmのナットドライバーを使って先に9箇所にスペーサーをつけてから作業をします。

次にその9箇所のスペーサーに対してうまくマザーボードの穴の位置を合わせつつ、外部のUSBやHDMIのパネルがケースに嵌まるように、配置します。

配置が終わったら、ちょっと丸いっこい「ミリネジ」を使って9箇所をドライバーで締めて固定化します。

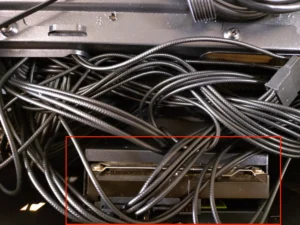

配線周り

自作PCで一番大変でハードルの高い作業は実は配線作業です。これまでのものは正直、付属の説明書とか読まずとも設置しようと思えばできてしまうくらい、今のPCパーツの規格化が進んでいるので、迷うことがあまりありません。しかし、配線はマザーボードのどこのコネクタに対してどの配線を差すか?また、ケーブルがごちゃついて大変なことになるので、タイラップでしっかりまとめ上げるのも配線周りの仕事になります。一応、タイラップは今回の付属品に入っていましたが足りないので、自分は車用のを流用しました。

やりやすい順番で以下の手順で自分は配線作業を行っています。ユーザーマニュアルを見ながら、指す場所を探してケーブル接続します。

- HDDやSATAのSSDからの電源ケーブルをSATA6Gのソケットに接続する(2個用意されています)

- 電源ケーブルのうち一番横幅のデカいマザーボードのメイン電源となるケーブルをATX_PWRのソケットに接続します。

- CPUに電源供給するコネクタが2個あるので、この2個に対して8ピンの電源ケーブルをCPU_12Vに接続します。

- PCケース側の少し横長のなどの束から来るケーブルをU5G_89のソケットに接続します。

- PCケース側のサウンドケーブルを、F_AUDIOソケットに接続します。

- PCケース側のUSBから来るケーブルを、USB_1617ソケットに接続します。

- PCケースにある4つのファンから来る3ピンのちょろっとしたケーブル、それぞれ4ピンのCHA_FAN1~4へ上手く伸ばして接続します。(1ピン余って問題ないですし、溝があるので方向は間違えないです)

- 最後にPCケースから来る電源ボタン、リセットボタンなどなどが一本ずつバラけてるものがあります。このケーブルをF_PANELソケットに指示が書いてあるので、それに合うコネクタを一本ずつ丁寧に差していきます(これが一番面倒)。

ただ、昔よりも光学ドライブ等もなくなり、ジャンパピン設定なんかもなくなっているので、随分ケーブル周りはスッキリしています。但し、今回PCケース側ファンのライティング用のケーブル、ADD_GEN2に刺しているにも関わらず何故か光らなかったので、PCケース側のアドレッサブルRGBのハブがちょっとオカシイのかも。ということで、現在分配ケーブルを現在調達中。

電源ケーブル類はそのままだと邪魔なので、タイラップ類でしっかりまとめたりPCケースに固定化しておきましょう。

図:CPUファンのライティングは無事に光った

GPUの装着

一番最後の作業として、GPUの装着を行います。配線後に行わないと、線を差すのが大変になったりするので面倒です。今回はRTX4060を前のPCから流用していますが、前回のPCのように電源の変換コネクタは不要で簡単に装着できました。

- 今回のケースはカードの出口付近は穴がプレートではなく、金属が存在するのでこれを折り曲げて切っておく。

- 今度はカードを抑えるプレートがビスで止まってるので外してあげる。

- プレートを除去したら、GPUカードをPCIeのスロットに差す。カチっと音がでるまでしっかりと。(基本CPUに一番近い側のスロットに差します)。

- 電源ケーブル6pinのものを電源ボックスから取ってきて、接続する。

- インチネジを使って、カードの出口付近の金属プレート部分をネジ止めする。

- 2.で除去したプレートを元に戻してビスを止め直す。

これでしっかりとGPUが装着されました。今回のマザーボードはボード自体にもAMD RadeonのGPUが搭載されているので、HDMIポートがこれで2個になりますが、基本出力で使うのはこちらの差したGPUを利用します。RadeonとRTXの2枚刺しみたいな贅沢な構成。

1つ注意点があり、PCIe_1のスロットを使うと、M.2 SSDの2番目が使えなくなります(帯域共用してるため)。2つM.2のSSDを使いたい場合には、PCIe_2以降に差す必要があります。但しこちらはブリッジ経由となるので要注意。

図:きれいに収まりました。

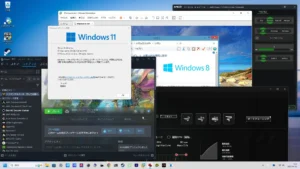

PCのセットアップ

PCが組み上がりいよいよ電源投入。無事に起動させることができました。しかし、ここから先はWindows11のセットアップ、ドライバーのインストールなどが待っています。また、自作初心者の方が躓くポイントが1つあって、電源ボタン押してもPCは起動しません。電源ボックス側のスイッチがオフになってるので、必ずスイッチをオンにしてから、電源ボタンを押しましょう。

正直、今回久しぶりの自作機だったので、一発で起動しないよなぁと思っていましたが、このCPUとマザボ・周辺機器で電源投入は一撃で成功しました。今のところ煙を吹くだとか起動すらしないみたいなエラーも無し。実にスムーズな自作PC構築でした。

図:無事に使えるようになりました。

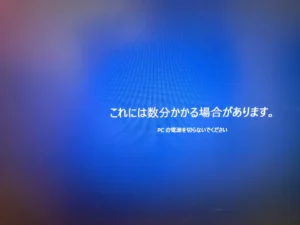

起動が遅い問題

最新PCなので起動はどうかな?と電源投入したら黒い画面のまま。「アレ?」と思うシーンです。しかしこれは正常な動作であって、パーツ類が初期不良であったり、RAMの差し方が甘かったりといったミスがなければ、そのまま待っていれば良いです。これ、何をしているのか?といったら、DDR5メモリ搭載PCで初回起動時において「メモリートレーニング」が実施されている為です。CMOSクリアしてしまったり、UEFIに設定変更を加えた場合、BIOSフラッシュ後も発生するケースがあります。

初回のみですので、通常2回目以降は非常に高速で起動するようになります。

このトレーニングは結構時間が掛かるので、辛抱強く待ってみてください。無事に起動するようになったら、そのPCは問題ないと判断可能です。10分程度自分の場合も時間が掛かりました。この件については今回採用したCruicialのサイトでも紹介されています。

Windows11のセットアップ

OSのインストール

今回はパッケージ版のUSBメモリ仕様のWindows11 Professionalを購入しています。PCのUSB3.0ポートに差し込んで電源投入。特に問題がなければ、そのままWindows11のインストールが開始されるハズです。ただし、当然有線LANのドライバもなければ、WiFiのドライバも無い状態。Windows11は初回からネットワークに接続してのMicrosoftアカウントを要求してきます。ネットワーク接続ができていないと先に進むことができません。

ここでの選択肢は主に3つあり、

- ASUSのドライバサイトから、LAN関係のドライバを入手してUSBメモリに解凍。セットアップ中にドライバを読み込ませる

- ローカルアカウントテクニックを使って、ネットワーク接続なしでセットアップを継続する方法。

- ISOファイルを入手して、Rufusを使ってUSBメモリに焼く。

色々ローカルアカウント作成で突破する方法が編み出されていますが、24H2ではBypassNROが対策されてしまったりしていますが、自分の場合はBypassNROではなく、以下の手順でコマンドプロントから回避策を実行して続行しました。

- ネットワーク接続要求画面にて、Shift+F10キーでコマンドプロンプトを表示

- 以下のコマンドを実行してローカルアカウントを作成する

start ms-cxh:localonly

- 続行すると自動的に再起動が掛かり、余計な質問もなくWindows11がダイレクトに起動します。

あと引っかかるポイントとしては、SSDはまっ更な状態なのですが、今回の構成だとSATAのSSDやらHDDも繋げていて、全部容量が2TB。どれがNVMeのSSDなのかわからず、間違ってHDDのほうにインストールしてしまいました・・・ということなので、初回インストール先を指定する時だけは、SATAやHDDなどのサブのドライブは電源外しておいてNVMeのみの状態でブートしてインストール先を指定すると良いでしょう。パーティション作成等は勝手にやってくれるので手動で切る必要は通常ありません。

※チップセットドライバが当たっていないと、シャットダウン時にPCが自動的に電源オフになりませんので必ず初回にドライバ類はセットアップを完了しておきましょう。

※ローカルアカウントではない通常のセットアップ時は、ネットワークドライバの入ったUSBメモリを挿し指定する必要がありますが、認識されないことがあります。これはPCケース側のUSBポートを使っているが為に起きてる現象なので、PC背面のマザーボード直結のUSBポートに接続して指定しましょう(PCケース側はUSBハブなのでハブがドライバ不足で認識されていないことがある)。

図:無事に突破できました

ドライバーのインストール

さて、Windows11は起動しましたが、デバイスドライバー類は何も適応されている状態じゃありません。このマザーボードが優秀なのは、インターネット接続ができてる状態であれば、Driver Hubのインストールが促されるので、自分でかき集めに行かずともチップセットからサウンドから、ドライバ類だけでなくユーティリティ系もほぼすべて整います。

故にまずは、ASUSのドライバページよりLANドライバを入れて有線で外に出られるようにしましょう。

すると、Driver Hubインストールのポップアップが出てくるので、指示に従って開くとDriver Hubのページが開かれます。ドライバーページから順番にインストールをクリックしていけばすべてのドライバーのインストールは完了します。Norton360は不要というか体験版ソフトなのでインストールせずとも良いです。Armoury Crate、GlideXなどのユーティリティもインストール可能です。

ドライバー類がインストールできたら、一旦再起動しましょう。その後デバイスマネージャを開いて、不明なデバイス類が出てこなければオッケーです。昔と違って随分と手軽になりました。

図:Driver Hubがとっても優秀

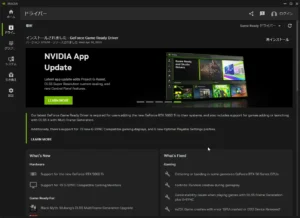

その他のデバイスドライバ

さて、今回の装備の中で1つだけ別ルートでデバイスドライバを入れなければならないものがあります。それが、nvidiaのRTX4060のドライバ。Driver Hubではマザーボードに搭載のAMD Radeonのドライバは入ってくるので問題ないのですが、これは完全自前で持ち込んでるパーツなので、別途ドライバーインストールが必要です。

- NVIDIAのこちらのページをクリックする

- NVIDIAアプリというのが出てくるので、ダウンロードする

- インストールを実行する

その後に、NVIDIAアプリを起動して、左サイドバーからドライバをクリック。ドライバインストールが出てくるので指示に従ってインストールすると、RTX4060が認識されました。Game Ready DriverのほかStudioドライバーというのもありますがお好みで。インストールが完了すると、NVIDIAコントロールパネルなどが使えるようになります。

※流用するパーツによっては、Windows11未対応のものがあり、BSODの原因になったりKP41病の原因となったりするので、Windows11のドライバが出ていないものは流用しないようにしましょう(特にWindows7以前のデバイス類はWindows10のドライバモデルについていけてないので、この手の問題の原因になっています)。

図:RTXのドライバをインストールする

図:コントロールパネルが使える

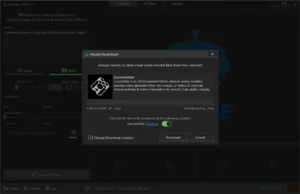

M.2 SSDのファームアップデート

ほとんどの人には無関係、でも自分には大いに関係があったのが、今回流用したNVMeのM.2のSSD。これ、24H2の環境下で負荷を掛けるとBSOD吐いてSSD内のデータがクラッシュする可能性があるという問題が指摘されています(HMBバッファオーバーフローという現象です)。そこで、SSDに対して以下の手順でファームアップを仕掛けます。レジストリを使った回避手段はありますが、あくまで回避手段でしか無いので、今のうちにアプデをして対策しちゃいます。

SN770, SN770M以外にSN580やSN5000、SanDisk Extreme M.2 2TBモデルも対象になるようです。

- こちらのサイトを開き、Sandiskダッシュボードをダウンロード

- セットアップをしてインストールする

- Sandiskダッシュボードを起動する(Dashboardという名前で検索する)

- SSDが検出されるのでクリックする

- ファームウェアアップデートが飛んでくるのでクリックして実行。

これでオッケーです。

図:SSDのファームウェアを更新するツール

ユーティリティの活用

この他、インストールせずとも良いけれどもあるとなお良いということで、以下のツール類をインストールしています。

- MyASUS - ASUSの製品登録やアップデート通知を受け取るためのツール

- Ryzen Master - AMD CPUのオーバークロックなどをコントロールするための専用のツール

- CPU-Z - CPUやマザーボード、GPUの各種情報を取得可能

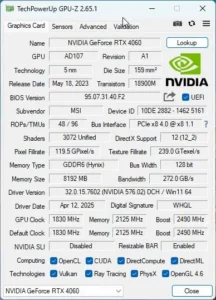

- GPU-Z - GPUの各種情報を詳細に取得可能

Armoury Crateでも各種情報は一括して取得したり、ファンコントロールも可能なので事足りるのですが、あれば尚良しといった感じです。

図:Ryzen Masterを起動してみた

図:CPU-Zで情報を取得してみた

図:GPU-ZでGPU情報を取得してみた

図:Armoury Crateを起動してみた

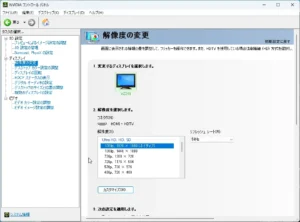

チューニングを行う

今回のPCは主に仮想環境用であったり動画編集用というのが目的ではありますが、ゲームもハイスペ要求のものだけは自作PCで行わなければなりません。ということで、一応ゲーミング向けという形でのチューニングを行います。しかしこのような目的ですので、CPUのオーバークロックやメモリのオーバークロックについては実施していません(BIOS側にあります)。長く使う予定なのであまり極端に負荷の掛かる設定にはしませんが、Windows11はどうしても無駄なリソースを食ってる部分が多いので、ここを重点的に直していきます。

FANのスピードを最適化

CPUファンx2、PCケースファンx4のこのマシン。ファンの音が煩い。このファンスピードはFan ExperというArmoury Crateの中にあるツールで制御することができます。またBIOS制御でも可能になっています。今回はBIOS側じゃなく、Fan Expertのほうで調整をかけてみました。若干音が静かになったかなぁという程度ですが、以下のような

AI Coolingという自動で色々考えて制御するのもあるのですが、今回は手動制御。初動は400rpm以下にしておき、70℃付近までは30%程度のクーリングでそこから一気にあがるように指定してみました。エンコーディングや常にフル回転を要するハイエンドゲームの場合はもうちょっとアクティブな設定にしたほうが良いでしょう。

図:初動は400rpm以下に

図:手動で制御が可能です

Windows11チューニング

Windows11が登場してからもう4年も経過してるのに最新版の24H2では依然として様々なトラブルが報告されており、特にゲーミングの領域では不安定さに対して怨嗟の声が上がり続けています。そこで、少しでもこの状態を緩和すべく、OSに対して色々な設定変更を行っていきたいと思います。但しこれらの設定変更はパフォーマンス向上と引き換えに、セキュリティ面で低下するトレードオフの関係にあるものが多いので、設定する場合には、自己責任となります。

基本的なパフォーマンス改善

スマートフォンでも行うようなインストール直後に行う各種機能のオフ関係。Windowsの場合がその箇所が非常に多いです。故に1個ずつは効果が薄くて積り積もると相当なパフォーマンスアップに繋がります。特に前述のWindows11パーフェクトバイブルにある重たい時の処置にあつめた項目基本的なパフォーマンス改善項目です。

但し、Windows11のサービス停止は下手に停止すると不具合が出るので慎重に行う必要があります。

また、一部のWindowsパッチでパフォーマンスダウンするようなケースもあったりするので、よく確認して対処しておきましょう。但し、これらの多くは現代のハイスペックPCではその効果は薄いロースペック時代のものが多いですので、リソースに余裕があるならばあえて設定せずとも良いものも多いです。

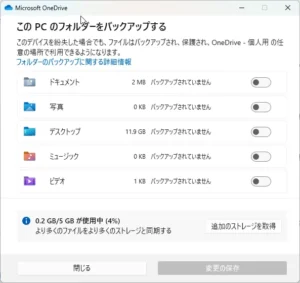

OneDriveを切る

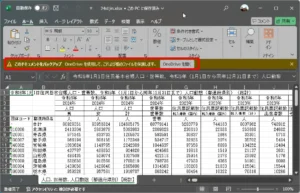

とにかく評判の悪いWindowsに勝手についてくる「OneDriveアプリ」。勝手にドキュメントフォルダを同期してクラウド上のOneDriveをいっぱいにしたり、おかしなメッセージを出したり、とにかく鬱陶しい存在です。流石に叩かれたからなのか、現在はデフォルトでは勝手にドキュメントフォルダなどを同期する設定にはなっていませんでしたが、そもそも自分はGoogle Driveユーザなので不要です。Excelを開いた時のメッセージも鬱陶しい。

ダウンロードしたExcelなどの上部に黄色い帯で「OneDrive を使用して、これよび他のファイルを保護します。」という日本語がおかしいメッセージが特に気持ち悪い。ということで、選択肢になるわけですが、

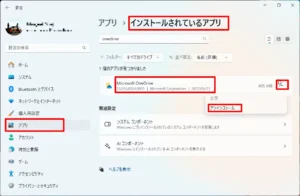

- インストールされてるアプリの一覧から、OneDriveをアンインストールする

- スタートアップからOneDriveの自動起動を抑止する

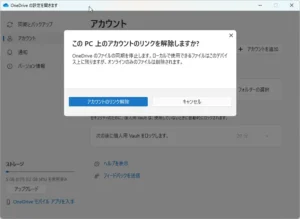

- アカウントのリンクの解除を実行する

しかし、上記2番目の設定を行っても、ダウンロードしたExcelを開くとおかしなメッセージは出続ける。そこで、一旦OneDriveを起動して設定を開き、「アカウントのリンクの解除」を実行すると、このメッセージが出なくなりました。自分の場合はそもそも不要なのでリソースの無駄遣いですのでアンインストールしています。OS本体から解除されるわけではなく、あくまでOneDriveのみが対象なので不要であれば解除してしまって良いかと思います。

ちなみに再インストールはこちらのサイトから行えます。

図:バックアップしろという余計なメッセージ

図:アカウントのリンクの解除

図:アンインストールが一番

図:自動バックアップの項目

ゲームの邪魔になる機能のオンオフ

Windows11にはセキュリティの為と称していくつかの新機能が追加されつつ、一方でこれらがゲームに悪影響を与えてる機能がいくつかあります。以下の機能をオフにするようにしましょう。

- コア分離のメモリ整合性はオフにする

- カーネルモードハードウェア強制スタック保護はオフにする

- ハードウェアアクセラレータによるGPUスケジューリングをオフにする(一部ゲーム)

- IPv6をオフにする(Xbox Game Passを利用する場合)

- ゲームモードをオンにする

- アプリ毎のグラフィック設定を変更する

- 仮想ベースのセキュリティをオフにする

- 仮想マシンプラットフォームはオフにする

他にパフォーマンスを上げる場合にはAuto HDRの設定変更などもあります。

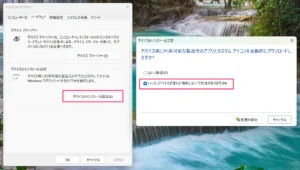

デバイスドライバ自動更新を停止する

ASUSのツールを使ってのデバイスドライバやファームウェアのアップデートは問題ないのですが、Windows Updateで勝手にサウンドやグラフィックのデバイスドライバが配信されてきてしまって置き換わった結果、トラブルに遭遇するというPCならではの問題点があります。Rog Allyでも同様の問題があるため、グループポリシーではアップデートを阻止が簡単にできますが、Rog Allyは標準がWindows10 Homeであるためその手法ができません。

- 設定アプリを開く

- システムを開き、バージョン情報=>システムの詳細設定を開く

- ハードウェアタブを開いて、デバイスのインストール設定を開く

- ダイアログが表示されるので「いいえ」を選択する

- 変更の保存をクリックする

これで、Homeでもデバイスドライバの勝手な更新を阻止することが可能です。

図:Home版はこの方法を取る必要がある

ping値を下げるチューニング

オンラインゲームの場合、ネットワークの回線状況によって非常に影響を受けます。pingの値が以上に大きいであったり、パケロスが発生している等の場合、ラグが発生したり動作がカクカクしたり。これはゲーム機側の問題というよりはネットワーク側の問題なので、改善は難しいですがゲーム機側でも対応出来るラグ対策もたくさんあります(USBコントローラの反応性を極限まで引き上げるなどが代表例)

ping値を下げるにはレジストリエディタを利用して設定を行います。

- 「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile」を開く

- NetworkThrottlingIndexの値を16進数の値で「FFFFFFFF」に設定する。これはネットワークの帯域制限をさせない為の設定です。

- 同じくSystemResponsivenessの値を10進数の値で「10」に設定する。これはバックグランドのCPUリソースを10%に制限しゲーム側に殆ど振る設定です。

- さらに下のディレクトリにある「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Games」を開く

- GPU Priorityの値を「8」、Priorityの値を「6」、Scheduling Categoryの値を「High」、FIO Priorityの値を「High」に設定する

- 次に「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces」を開きます

- この中に自身が使ってるネットワークアダプタのDHCPのアドレスがあるはずなので開く

- DWORD 32bitとして「TcpNoDelay」を作成し、16進数で値を「1」をセットする。これはTCPパケットのNagleアルゴリズムを無効化し送信遅延パケットを無視する設定になります。

- 同じくDWORD 32bit「TcpAckFrequency」を作成し、16進数で値を「1」をセットする。これはパケット受信確認の報告回数を指定するネトゲでは昔からよく設定されていた設定です。

- 次に「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ」を開きます

- DWORD 32bitで「TCPNoDelay」を作成し、16進数で値を「1」をセットする。これも8.同様の設定になります。

- レジストリエディタを閉じて再起動する

これで、Pingの値を極限まで小さくすることが可能。但し結構なチューニングであるため事前にレジストリのバックアップをとっておき、不具合が出る場合は元に戻せるようにしておきましょう。

VMware Workstation Proのチューニング

2025年4月25日のとある記事にて、VMware Workstation Proにて最新のPCなのに異様に遅くなる現象についての解説がありました。曰く、こちらが元ネタのようなのですが、読んでみるとIntel CPUの場合にだけ発生するといった感じに見受けられる。EコアとPコアの2種類を積んでいるIntel 第12世代系以降にて、VMwareがEコアしか使わない結果、異様に遅くなるということのようで。ということは、Eコア Pコアといった区別の無いRyzenでは無関係かもしれない。

ゆえに今回はこのチューニングを実行していませんが、何かあったときのために残しておこうと思います。

解決法は、管理者権限のコマンドプロンプトから以下の内容を実行して、電力抑制の除外リストに入れることのようです。

powercfg /powerthrottling disable /path "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\x64\vmware-vmx.exe" powercfg /powerthrottling list

vmxファイルにてCPUのコアごとにTrueやfalseを記載する方法もあるようです。

ベンチマークテスト

概要

あまりゲーミング能力に重きを置いておらず、バランス重視と低消費電力重視の自分としては、非常にマッチしてるCPUと言えるかもしれません。こちらのベンチマークサイトでは、様々なゲームやクリエイティブ系ソフトウェアでの調査を行っています。

Ryzen 7 9700Xの大きな特徴は

- 電力消費あたりの性能とコスパが非常に高い

- その結果として冷却に対してはそこまで気にかける必要性がない

- 動画編集や3DモデリングなどではIntel系よりも性能が出ている

- 105Wモードにしても性能差は10%程度にとどまるのでメリットは薄い(オーバークロック結果についてはこちらに掲載)

KB5041587パッチを当てることでIntelもAMDも性能がアップするという報告があるので、必ずWindows Updateでアップデートしてから臨むと良いでしょう。

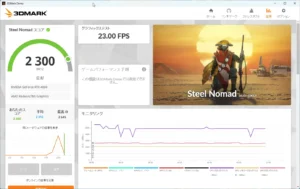

3DMark Steam版

Steel Nomad

3DMarkは有償のベンチマークソフトなのですが、デモ版であれば無償で入手することができます。このツールはSteamにて配布されているのでSteamをインストールしログインしておいてください。このデモ版を入手してから利用可能です。Steel Nomadというベンチマークを動かしてみました。

割とあっさり終わってしまいましたが、激重のレンダリングテストなので2300ptとなりました。FPSは最高で23fps。

こちらのサイトに旧バージョンのv2.31.8385が公開されておりダウンロードしてインストールしてみることも可能。Steam版と違ってこちらは古い版ではありますが、旧来のBasic Editionと同じものです。

図:3DMarkはベンチでは有名

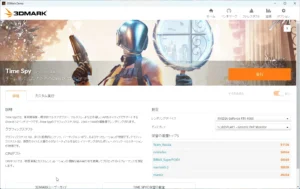

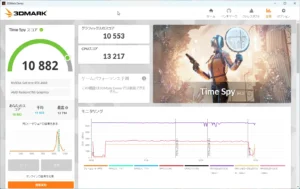

Time Spy

ベンチマークの中にあるTime Spy Extremeじゃなく通常のバージョン。Steam上ではなぜかライセンスがないなどと言われてインストールできないのですが、Demo版にはそのものズバリがインストール済みになっていました。よくベンチマークの比較で利用されています。DirectX12, Vulcanのテスト用として用いられる。

CPU, GPU, 複合の3種のテストを実施することが可能です。前回の古いマシンでも同じGPUでテストしていました。今回の結果は

- Time Spy スコア:10882pt

- グラフィックスコア:10553pt

- CPUのスコア:13217pt

CPUはすでに4倍以上のスコア、グラフィックがGPUですがここはほぼ変わらず。総合スコアは2000ptアップしました。GPUは変わっていないので単純にCPUの差がそれだけ大きく出ています。

図:非常によく見かけるベンチの1つ

図:実行結果

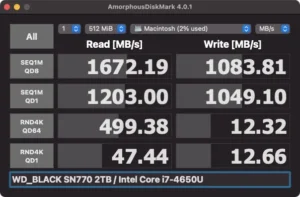

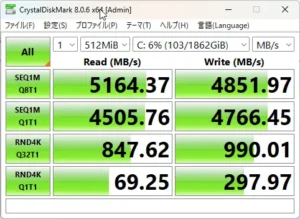

CrystalDiskMark

ストレージのテストを行うCrystalDiskMark。買ったはいいけれどほとんど使っていなかったWD Black SN770に対してベンチマークを取ってみました。Macbook Air 2013という古いマシンでボトルネックもあったベンチでは、AmorphousDiskMarkというツールを使ってのテストでしたが、比較できない部分もあるかもしれませんが、実施してみました。いちおう同じ条件で指定。

設定にデフォルトとNVMeの2つがあったので2つともテスト。言うまでもなくボトルネックが無いので、比較にならないです。

メーカー公称値によると、読み込み速度:最大5150MB/s、書き込み速度:最大4900MB/sという事なので、今回の計測結果は概ね公称値のスペックに近い値が出ています。

図:Macbook Air 2013の時のスコア

図:自作機でのスコア(デフォルト)

図:自作機でのスコア8(NVMe)

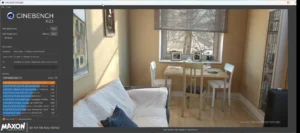

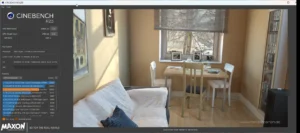

MAXON Cinebench R23 23.2

よく用いられてるCPU1コア当たりのシングルスレッドの性能、マルチコアのマルチスレッド性能を計測することが可能です。こちらからダウンロード可能です。起動すると左上に2つの項目とStartのボタンがあるのでクリックするだけ。

計測してみたら、

- シングルスレッド:2163pt

- マルチスレッド:20825pt

という結果が出ました。こちらのサイトでも計測値を出しています。オーバークロックしたらもうちょっと伸びるのでしょうけれども、十分な数値が出てると思います。

図:シングルスレッド性能

図:マルチスレッド性能

FFXV WINDOWS EDITION ベンチマーク

Final Fantasy 15の公式ベンチマークアプリとなっています。こちらからダウンロード可能です。3.7GBもあるのでダウンロードに時間が掛かります。GPU用のベンチマークでCPUやRAMのスペックに影響を受けにくいと言われているものの、果たして。以前はCore i7 6700の16GB環境において、同じRTX4060でベンチしています。

標準品質 1920x1080で実行しています。以前は10438ptの「とても快適」の評価でした。

今回ベンチマークを取ってみたところ、14932ptの「非常に快適」にアップしていました。CPUやRAMに影響を受けにくいとは言え、マザーボードのアーキテクチャが根本的に異なるのでボトルネックが無くなってスコアが伸びたのだろうと推察します。

ベンチは6分間くらい、FF15の色々なシーンが出てきますが、レンダリング中のひっかかりを感じる面はどうやら「そういうもの」みたく、結構ベンチマークのブレもあるようなので参考程度ですね。

図:GPUは100%のフル回転

図:スコアは非常に快適にアップしてる

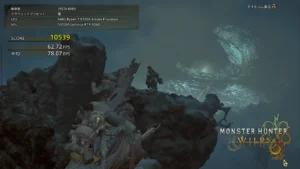

モンスターハンターワイルズ ベンチマーク

今回、AMDのキャンペーンがあり無償でいただいたSteam版のモンスターハンターワイルズ。このゲームのベンチマークアプリも配布されてます。公式ページにベンチ結果の基準が掲載されていますが、試しにインストールしてどれくらいの快適度なのかをチェックしてみることにしました。

ゲーム本体と同じページの下の方にベンチマークのダウンロードがあるので、ダウンロードして実行。結構なファイルサイズがあるのでダウンロードまで時間が掛かります(要求ストレージが75GBもある・・・)。先に本体のアプリを動かしてみた感じでは、めちゃ快適に動作していたのでCPUもRTX4060もしっかり仕事してくれてるなぁと感じました。メモリも32GBあれば十分という感じなので、16GBしかないROG Allyではだいぶフレームレートや快適度を落とさないと厳しい。

ベンチ設定は1920x1080の解像度でグラフィックプリセットは「高」というデフォルト指定。結果は、スコアは24806ptで平均73fps、「非常に快適」という結果が得られました。ゲーミングに振る為ではなくGTX960の代替品として購入してるRTX4060と今回のRyzen 7 9700Xでしたが、十二分にゲーミングでも力を発揮できます。

図:本体のページにベンチマークも掲載

図:ゲーム本体も快適でした

図:ベンチマーク中の様子

図:ベンチマーク結果

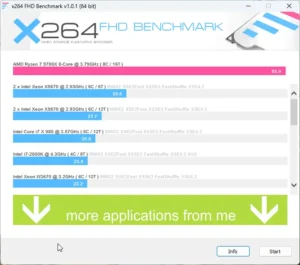

X264 FHD Benchmark

X264 FHD Benchmarkという動画のエンコード能力を計測するベンチマークソフトを使って、Ryzen 9700Xの能力を計測してみました。フルHDの動画ファイルをX264にてエンコードするのにどれだけのfpsと時間が掛かったのか?を計測するものになります。

結果は85.86fps、29秒で完了しました。但しこのツールはCPUのエンコード能力を図るもので、GPUは関与していません。

図:エンコード能力を計測するベンチ

レビュー

Amuse 3.0.1

ChatGPTやGeminiと言ったクラウドの生成AIの他に、ローカル環境上にインストールしてハイパワーCPUとGPUを使って利用するタイプのアプリケーションがあります。そのうちの1つにAMD公認の「Amuse 3.0」というものがあり、テキストから画像や動画を生成することが可能という情報を得たので、実際にインストールして使ってみました。モデルは動画と画像用で合計9GB程度のサイズでした。

画像生成は動画生成AIではおなじみのStable DiffusionのモデルであるDreamShaperというものが使われているようで、インターフェースもプロンプトも英語です。動画生成はLocomotionというモデルが利用されているようですが、GeminiもVeo2、ChatGPTもSora、Runway Gen-3やLuma Dream Machineなどもあるなかでどの程度のクオリティを出せるのか?テストしてみました。

雲海を飛ぶ船をいくつか生成してもらいましたが、かなり高速で出力が出来ています。ただ、個人的にはGeminiのWhiskによる画像生成のほうが好きだなぁ。続けて、動画の生成もそのままのプロンプトで実行してみました。最大6秒間の動画を生成できるようです。動画でハイクオリティで2秒間、4パターンの出力では160秒間くらい時間が掛かった。2枚6秒間で260秒間掛かりました。Youtube動画のイメージ動画には使えそうな予感。

他にもAIフィルターであったりデザインといった機能も備えており、マシンパワーが有り余っているという人は導入してみるのも良いかもしれない。またネット環境無い場所でもあらかじめダウンロードしておけば使えると思うので、閉鎖空間での利用が出来るのが利点の1つ。ただし、AMDのCPUに最適化されているという点と、AMDのGPUに最適化されているのでRTX4060積んだこのマシンでは少し恩恵が薄い(マザボ搭載のRadeon Graphicsしかないため)。と言っても、モニターを見ているとバッチリ使ってくれてはいるようです。

図:モデルをダウンロード

図:画像生成してみた

図:Whiskでアニメーション作成する様子

図:Amuseで動画を生成してみた様子

RPCS3

それなりのスペックでGPUもそこそこの自作機ですが、現時点で実用レベルに至っていて一番厳しいのがPS3エミュレータであるRPCS3。一応環境は整えて、細かいセットアップも行い、起動をしてみました。GT6をターゲットにデモンストレーション走行まで終えて、データセーブまで完了し終了してみるまでのテストの中で感じたことは

- まだサウンドのいくつかはノイズが混じることがある

- これだけの環境であっても、少々もっさりした動きになります。

- 十分プレイは出来る状況にはあります。

ROG Allyでも動かせてはいたので、もうちょっとチューニングを行えばこのあたりの問題点は解消すると思いますが、少なくともこの状況であれば、Steamでカーレースのゲームを購入して動かしたほうが、グラフィックのレベル的にも全然上のものが楽しめるので、今更PS3という感じはします。SCEというか Polyphony DigitalがSteamでGranturismoシリーズ配信してくれるなら買うんですけれどね。PS5は正直要らない。

ですので、PS2までのエミュレーションならば全然余裕ですので、GT4あたりを動かして楽しむほうが健全かなぁと思っています。

図:GT6はなんとか動かせました

関連動画

関連リンク

- 藤井聡太竜王・名人が出演するAMDの新Web CMが公開、同氏とAMD製CPUの出会いを描く

- 今さら聞けないAMD最新ソケットAM5対応自作PCの組み立て方を丁寧に解説!(1/9)

- インチネジとミリネジの違い

- 自作パソコンにおすすめなベンチマークソフトと使い方【ベンチオタクが解説】

- 自作PCの作り方【手順その1】各PCパーツの紹介・CPU取り付け

- 【初心者向け】自作PCの組み立て方を写真で解説【最新Ryzen版】

- ZEN4 からのAM5ソケットで スッポンとおさらば!2021/07/31 10:28(1年以上前)y

- AM5のグリス漏れ対策として「CPUグリス漏れ防止プレートを導入」した

- DeepCool AM5 グリスガード

- 横漏れと蓄積を防止するサーマルペーストガード、Noctua「NA-TPG1」評価サンプル到着。その効果を試す

- あって良かったAsRock無償保証。〜はじめてのピン折れ〜

- ASUS、6ヶ月間のCPUソケットピン折れ無償修理保証「マザーボード安心・安全サポート!」を開始

- Socket AM5の開始時期は?スッポン現象がなくなる?

- パソコン自作のススメ~「ドライバー1本で始めよう!」-その5「いよいよ組み立て! でもその前に」 Text by 高橋敏也

- 自作PCの組み立てに必要なもの(工具/静電気対策/便利グッズ)

- IT業界を根幹から揺るがした脆弱性「Spectre」「Meltdown」はCPUのパフォーマンスにどんな爪痕を残したのか?

- CPUの脆弱性「Spectre(スペクター)」と「Meltdown(メルトダウン)」

- 『アイドル時のCPU速度が高いです。』のクチコミ掲示板

- 『5.25インチベイは旧時代?』 のクチコミ掲示板

- Ryzen 5 3600のクロックを下げる

- Ryzen 7 6800U搭載で80mm角、アダプタ/ケーブル込みで457g!「MINISFORUM EM680」

- Windows 11でのRyzenのL3キャッシュ遅延問題が解消

- 「Windows 11」に初めてのCパッチ ~AMD Ryzenや印刷、エクスプローラーの問題などが多数解決

- AMDが「Windows 11でRyzenプロセッサのパフォーマンスが最大15%低下する問題」を修正するチップセットドライバーを配布

- Hyper-V 使うなら Ryzen はやっぱりだめだった話

- Windows 11テスト版でRyzenのL3キャッシュ遅延問題が修正。非ASCII文字+レジストリの不具合も対処

- Microsoft Windows 11 Pro 日本語パッケージ版 (HAV-00213)

- 【2025年版】自作PCのおすすめパーツ33選。予算ごとにパーツ構成を紹介

- Ryzen 7 9700X対応のマザーボード|おすすめはどれ?

- DDR5-8000メモリテスト with AMD Ryzen 7 9700X

- 2025年 おじさんゲーマーの自作PC状況 | ほどほどに長く楽しめればOK

- ジサトラ見習いが初自作に挑戦! 初心者でもわかる、Ryzenで組むPC自作の心得(1/6)

- Ryzenの評判は?「やめとけ」と言われる口コミや相性問題や動かないソフトがあるって本当?

- 【2025年版】自作PCのおすすめパーツ33選。予算ごとにパーツ構成を紹介

- BroadcomとTSMCがIntelの事業を分割して買収することを検討しているとの報道

- Ryzen 9 9950X3Dが物理的に破損したとの報告。CPU裏面に気泡ができる。同様の報告は2例目。いずれもX3D

- UEFIをいじってAMD EXPOを有効化してみた!シリーズ②

- 「Ryzen 7 9700X」がTDP105Wをサポートしたので試してみた【ASRock X670E PG LightningのBIOSアプデ】

- AMD製CPUのOC機能「PBO2」と「Curve Optimizer」の紹介

- Ryzen 7 9700X ゲーム性能レビュー:期待のZen 5はゲーマーの夢を叶える?徹底検証!

- Ryzen搭載PCの最適化:パフォーマンスを最大化するための設定

- Ryzen 9 7950Xを音楽制作用にチューニングする

- AMD Ryzen CPU性能チューニング術

- AMD Ryzen Masterの新バージョンが公開。EXPOチューニングを再起動なしに実行可能に

- i7-6700対AMD Ryzen 7 9700X

- あなたのRyzen搭載PCはメモリー設定を忘れていませんか? OCメモリーはBIOS設定がマスト(1/2)

- どこが変わった?ASUSの最新ゲーミングマザーボード「ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」徹底検証

- [マザーボード] ドライバーやユーティリティをインストールする方法

- PRIME X870-P WIFI-CSM のクチコミ掲示板

- PRIME X870-P WIFI-CSM - サポート

- ASUSのマザーボードより、AMD AM5 ソケット対応のX870マザーボード「PRIME X870-P WIFI-CSM」を発表

- ASUSが発表した「PRIME X870-P WIFI-CSM」:次世代AMD AM5対応マザーボードの魅力

- スッポン防止ブランケット、ProArtist IFE2でRyzen CPUのスッポンを回避!

- AM5 Secure Frame

- “グリスはみ出し”防止も?AM5 CPUを保護する「AM5 Secure Frame」がThermalrightから

- マザーボードのM.2スロットによる速度差について

- 最新の高速SSDは挿すスロットにも注意が必要です(^o^)丿

- ASUS Driver Hub

- [マザーボード] MyASUSの概要

- [マザーボード] ASUSマザーボードのユーティリティ に付いて

- Why choose ASUS Control Center Express?

- Ryzen 9000シリーズにオススメしたい、ASUSのX870/X870Eマザーボード3選

- 旧3ピン仕様のPOWER LEDケーブルを新2ピン仕様のマザーボードに設置する際の注意

- Aura Sync ARGB Gen1/Gen2 の違いについて

- Ryzen 7 9700Xの同時マルチスレッディング(SMT)を無効化するとゲーミング性能が大幅向上

- Ryzen 7000の爆熱は簡単に下げられる!CPU設定で温度と電力を最適に調整する方法

- 自作PCのファン音がうるさい

- Microsoft Office+OneDriveをうまく使う(1)

- Stable Diffusion + DreamShaper 8とかいう最強モデルで色々描いてみる