Windows11の最新製品レビューまとめ

Windows11まとめ記事を作成していましたが、あまりにも長尺のブログになってしまったので、製品レビューや機能紹介、カスタマイズ方法などについては、分離独立することにしました。技術的な情報やトラブルシューティングに関しては分離独立したページ側を参照してください。

このエントリーでは、主に使い勝手や応用例などを記載しています。ただ、正直24H2になってからのトラブルの多さには結構辟易してるものの、自作で新規に構築したPCだと全く問題が出ないので、Windows7時代からのアプデを続けて使ってるような古いPCに無理にインストールしても良い体験にはならないと思いますので、新規に購入もしくは自作が今は良い時期ではないかと思います。

目次

- 1 Windows11レビュー

- 1.1 ROG Allyをプレイしてみた

- 1.2 UIの変更

- 1.3 注目する新機能

- 1.3.1 ゲーミング機能の強化

- 1.3.2 Androidアプリが稼働可能になる

- 1.3.3 GUIのLinuxアプリ実行環境

- 1.3.4 Power Automate for Desktop標準搭載

- 1.3.5 Microsoft Storeの変更

- 1.3.6 画面分割機能

- 1.3.7 Windows Terminalが標準に

- 1.3.8 Teamsと統合

- 1.3.9 デフォルトブラウザの変更が厄介になる

- 1.3.10 タスクバーのアイコンが中央揃えに変更されている

- 1.3.11 タスクバーの位置が下に固定されている

- 1.3.12 タスクバーの太さが固定化されている

- 1.3.13 Surface向けにタスクバー伸縮機能

- 1.3.14 タスクバーの結合が強制される

- 1.3.15 エクスプローラのメニューが変更されている

- 1.3.16 エクスプローラのタブ化と無効化

- 1.3.17 右クリックメニューが変更されてる

- 1.3.18 マルチモニタ使用時にウィンドウ位置記憶する

- 1.3.19 AMD CPU対応

- 1.3.20 スマートアプリコントロール

- 1.3.21 メディアプレーヤのCDリッピング機能

- 1.3.22 サードパーティウィジェット

- 1.3.23 ライブキャプション

- 1.3.24 Insider PreviewにCanaryチャンネル登場

- 1.3.25 アプリごとに音量調整

- 1.3.26 PrintScreenキーの挙動変更

- 1.3.27 ペイントのフルパスが変更されている

- 1.3.28 ペイントに背景除去機能が搭載される

- 1.3.29 Bluetooth LEに対応

- 1.3.30 Phone Link for iOSリリース

- 1.3.31 新しいバックアップアプリが標準搭載

- 1.3.32 Win32アプリがサンドボックス実行に

- 1.3.33 KernelがRust言語で書き直し

- 1.3.34 Windows Update高速化

- 1.3.35 Windows Copilot

- 1.3.36 RARや7z・TARに標準対応

- 1.3.37 メモ帳の新機能

- 1.3.38 Cortanaやカメラが削除可能に

- 1.3.39 コマンドにsudoが追加

- 1.3.40 Windows11 HomeでもBitlockerがデフォルトでON

- 1.3.41 Windows Share (スマートフォン連携)

- 1.3.42 FAT32の最大サイズが2TBまで制限解除

- 1.3.43 Recallと呼ばれる監視プログラム

- 1.3.44 Windowsの自動修復機能の強化

- 1.4 廃止される機能

- 1.4.1 VBScript機能を非推奨に

- 1.4.2 WebDAVやComputer Browserが非推奨に

- 1.4.3 NTLM認証の廃止

- 1.4.4 Wordpadの廃止

- 1.4.5 タスクバーの位置変更

- 1.4.6 タブレットモード廃止

- 1.4.7 Internet Explorer 11廃止

- 1.4.8 アプリの廃止

- 1.4.9 Cortanaが消える

- 1.4.10 office2013サポート対象外になる

- 1.4.11 SMB1.0サポート廃止

- 1.4.12 WMICの廃止

- 1.4.13 トラブルシューティングツール廃止

- 1.4.14 AC3コーデックが廃止

- 1.4.15 いよいよコントロールパネルが廃止されるかも

- 1.4.16 レガシーDRM非推奨化

- 1.4.17 WSUSの廃止

- 1.4.18 Windows MRの廃止

- 1.4.19 PPTP/L2TPプロトコルが非推奨に

- 1.4.20 Skypeがサービス終了

- 1.4.21 ブルースクリーンの廃止

- 1.5 カスタマイズ

- 1.5.1 PowerToys

- 1.5.2 Winaero Tweaker

- 1.5.3 OpenShell

- 1.5.4 Edge Blocker

- 1.5.5 EdgeDeflector

- 1.5.6 ThisisWin11

- 1.5.7 Explorer Patcher for Windows11

- 1.5.8 Taskbar11

- 1.5.9 RoundedTB

- 1.5.10 Windows11 Classic Context Menu

- 1.5.11 Custom Context Menu

- 1.5.12 ElevenClock

- 1.5.13 Mica for Everyone

- 1.5.14 Meiryo UIも大っきらい!!

- 1.5.15 Windows 11 Drag & Drop to the Taskbar (Fix)

- 1.5.16 Vivetool

- 1.5.17 AeroPeak 11

- 1.5.18 Windhawk

- 1.5.19 Tiny11

- 1.5.20 Win11Debloat

- 1.5.21 StartAllBack

- 1.5.22 OFGB(Oh Frick Go Back)

- 1.5.23 Microsoft Edge Uninstallers

- 1.6 古いアプリケーションを動かす

- 1.6.1 WSLg上でWineを実行

- 1.6.2 互換モード

- 1.6.3 DirectX9コンバータを使う

- 1.6.4 フレームレート制限

- 1.6.5 ウィンドウモードで動かすオプション

- 1.6.6 winevdm on 64bit Windows

- 1.6.7 WineD3D

- 1.6.8 ddraw.dllを差し替える

- 1.6.9 Safedisc / Securom

- 1.6.10 MS-DOS Player for Win32-x64

- 1.6.11 DOSBox-x

- 1.6.12 Is3Engine

- 1.6.13 Boxedwine

- 1.6.14 個別のパッチを当てる

- 1.6.15 専用の移植プログラムを使う

- 1.6.16 VB6のサポートが公表される

- 1.6.17 Windows ADKのインストール

- 1.6.18 ベースとなるPEイメージを用意する

- 1.6.19 パッケージと日本語関係の設定を追加する

- 1.6.20 デバイスドライバを組み込む

- 1.6.21 アプリケーションの組み込み

- 1.6.22 組み込み内容を適用する

- 1.6.23 メディアを作成する

- 1.6.24 DiskPart errorlevel -2147212243

- 1.6.25 起動させるために

- 1.7 Raspberry Pi4で利用してみる

- 2 Youtube動画

- 3 関連リンク

Windows11レビュー

こちらは製品レビューのページになるので、トラブルシューティングをしたいという方は旧来ページのトラブルシューティングまとめのほうを参照してください。非常に莫大なトラブルと解決の記録を取っていますが、漏れもあるかもしれません。

ROG Allyをプレイしてみた

Windows11搭載のUMPCことポータブルゲーミングPCであるROG Allyを実費購入してみました。本エントリーの様々なテクニックやノウハウも大いに役に立っていますが、ROG Ally特有のWindows11活用のテクニックもあるので、そちらは以下のエントリーにまとめています。

ゲーミングで活用したい場合は特に必要な設定があるので、Steam DeckでWindows11や他のゲーミングUMPCでも同様に役に立つのではないかと思います。

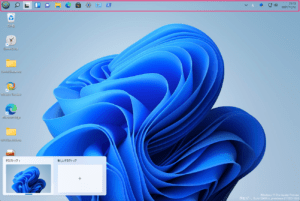

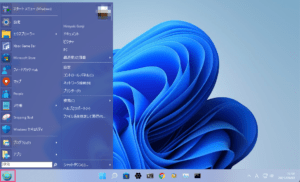

UIの変更

アップデートが完了した直後のWindows11は、Chromebookを意識して10Xを作り、そしてお蔵入りにしたUIが搭載されています。スタートメニューは左下ではなくなり、タスクバーのアイコン類をセンターに配置という。

全体的にウィンドウの角は丸められて、アイコンはフラット -> カラフルで立体的と、また過去の流れに戻ってきています。但しライセンス認証をしていない場合(プレビュー版では不要ですが)、デスクトップアイコンの変更等がグレーアウトしたままで変更が出来ません。

コントロールパネル自体は未だ存在しており、設定アプリと併存という状況は変わっていないようで・・・

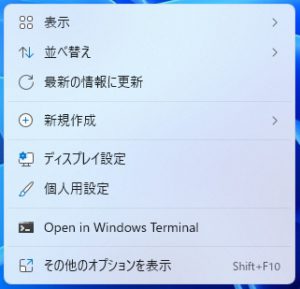

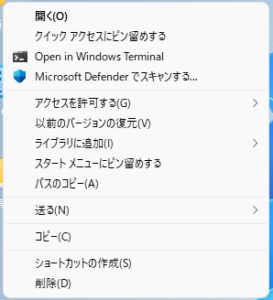

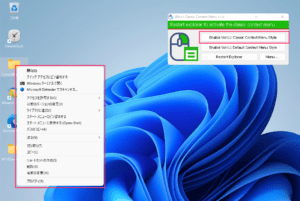

また、右クリックメニューが大幅に変更が加えられており、これまでのユーザからしたら少々使いにくくなっています。

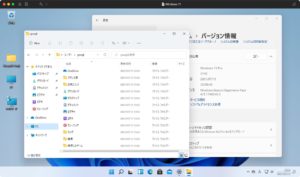

図:Chrome OSを意識したUI

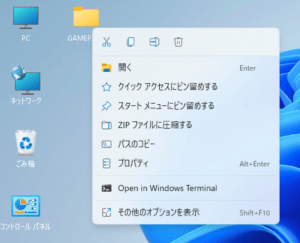

図:使いにくい右クリックメニュー

注目する新機能

ゲーミング機能の強化

PCでゲームは主にSteamを利用しているため、あまり最近はWindowsオンリーのゲームはやっていないのですが、Windows11ではゲーミング機能の強化が図られているようです。主に発表されているのが

- DirectStorage - NVMeのSSD搭載機に於いて大容量のデータを高速で呼び出す技術

- Auto HDR - High Dynamic Rangeをゲーム向けに搭載。自動的にグラフィクスの見栄えを向上

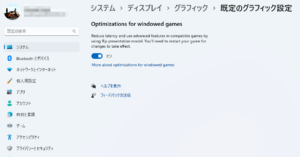

- ウィンドウゲーム最適化 - 旧DirectX対応のウィンドウモードのゲームもDirectX12のようなフリップモデルを適用して最適化する機能(Build22545以降)

もともとはXBox Series Xに搭載されていたもので、Windows10にもバックポートされるようです。Steamでもこの辺り対応してくれたら有り難いのですが。

図:ウィンドウゲーム最適化の設定が追加

Androidアプリが稼働可能になる

※2025年3月を持ってせっかく装備したこのWSA機能がサポート終了になるようです。BluestacksやGoogle公式Android Studioのエミュレータ等を利用しましょう。

概要

これまで、WindowsでAndroidアプリを動作させるとなると、BluestacksやNox Player、Android Emulator、Chrome拡張機能のARC Welderがありました。いずれもエミュレーション用の土台を入れて動かすため、後ろではVirtualBoxなどが動作してたりするケースもあります。

今回のアップデートでIntel Bridge Technologyというものを利用し、Chrome OSでAndroidが動作するが如く、Windows上で直接Androidアプリを実行する環境(Windows Subsystem for Android)が搭載されるとのこと。

※2021年9月3日、Microsoft StoreにWSAのページが表示。ここからダウンロードするようになるらしいけれど、まだダウンロードはできない。

但し、このAndroidアプリの実行についてですが

- Google Play Storeは利用不可能(当然、Google Playはインストールされないので、それを利用してるアプリも動かない)

- Amazon アプリストアが利用可能(別途Amazonのアカウントが必要)

- APKで直接インストール(サイドロード)は将来的にはできるようになるらしい

- 未確認ですが、WSAを入れるとNox PlayerやBluestackとバッティングして動かなくなるようです

ということで、Chrome OSのような充実したAndroid環境は期待できない(Amazonのアプリ品揃えは正直悪い)。現在まだ、AmazonもMicrosoft Storeも未対応なので、検証する環境がありません。

※2021年10月21日、米国にてInsider ProgramでWSAの配信が始まったようです。日本はまだ未配信。ADB使ってのapkのサイドロードが可能になってるようです。

システム要件

Android実行環境は仮想環境であるため、結果としてWindows11のシステム要件は以下のようにハードルが上がります。これらの情報は、サポートページに掲載されています。

- RAMは最低でも8GB以上必要(16GB以上推奨)

- CPUはCore i3もしくは Ryzen 3000以上、Qualcomm Snapdragon 8c以上が必要

- SSDが必須となる。当然、Android用のシステム領域も必要なので、カツカツだと入れられない

- 仮想マシンプラットフォームがオンである必要がある

2022/3/9のアプデでバージョン2203.40000.1.0となり、H264対応、4xMSAA修正などが入っています。また、最近販売されたWindows開発キット2023はARM版CPUでWindows11が搭載されており、こちらはARMネイティブのWSAが動作し、ARMのAndroidアプリが動作するようです。

手動でインストール

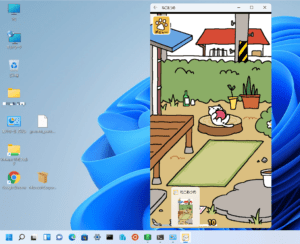

Windows Subsystem for Androidを手動でダウンロードして、Google PlayのねこあつめのAPKをadbコマンドでサイドロードして動かせるようになりました。詳細な内容については、以下のエントリーを参照してみてください。ちょっとハードルは高いかもしれません。

また、Androidの新しい形式であるAAB形式のアプリもサイドロード出来るのではないかと。

図:ねこあつめが動いた

非公式なAndroid使用手法

2021年10月時点では、Windows11 Insider Programでも米国のユーザのみしかテストできないWindows Subsystem for Android(WSA)ですが、Githubにてこの仕組を非公式に今現在の全てのWindows11環境で利用するハックが公開されました(WSAGAScriptとして公開されていますが、WSL2やADBなどの使用が必要です)

その詳細は

- 日本語環境でも普通に使うことが可能

- Insider Program参加無しで利用が可能

- Gappsを使ってGoogle Play Serviceをインストール可能

- ADBを使って、野良apkのサイドロードインストールが可能

- ADBを使って、root取得が可能(また、これをしないとGoogleアカウントサインインは出来ない)

- 用意されてるイメージにはarmも存在していたので、Surface ProなどのARM端末でもWSAは使えるようになる

今回公開された改変およびWSAイメージ取得スクリプトですが、あくまでも非公式な為、素人にオススメできるものではありません。また、最近はGoogle側で、Google Mobile Serivce非対応端末(エミュレータ含む)にて、Googleアカウントを使用した場合、アカウントBANされるという話があるので、下手に利用した場合には、Googleアカウントが消えることになるので、要注意です。

※他にも現在、簡単に導入する為のWSAToolsというものがリリース予定になっているようです。こちらはMicrosoft Storeで配布がされているようです。ADBでサイドロードを簡単に行ってくれるツールのようです。

Google公式のAndroid実行環境

こちらのニュースによると、2022年にGoogle公式のAndroid実行環境がリリース予定だそうで。WSAのように環境構築も不要でWindows10でも利用が可能になる見込みとのこと。現在はまだ詳細なアナウンスも無くですが、ChromebookやAndroidスマフォでのゲームの続きをWindows上でできるようになると、特定のハードなゲームなどはスマフォよりもデカイ画面でコントローラで操作することで、確実にスコアアップになるため、よい取り組みであると思います(Asphalt9とか)。

アナウンスがされたツイートはこちら。Android実行環境というよりも、Google Play Gamesを中心とした環境のようですね。

※2022年02月27日、韓国・香港・台湾にて先行ベータテストが開始されました。

※Google Play Gamesも2023/4/19より日本でもβテストが開始されました。

APKをサイドロードするツール

Windows11のAndroidにAPKファイルをサイドロードする為のオープンソースツール「WSA Packman」が公開されています。自分はまだWSA自体試せていないのですが、通常はAmazon Webstoreのみの対応のところを、このツールを使う事で、Google Playなどや野良アプリからダウンロードしたAPKファイルを、WSA上にインストールして動作させることができるようになるようです。

ADBコマンドを使ってのサイドロードはできることはすでに確認されていますが、このツールはそれを簡単に行えるようになるとのこと。

他の環境との比較

現在、Chromebookやエミュレータを使う手法などにWSAが加わった事でかなりAndroid実行環境が整備されてきているわけですが、自分が使ってみた感想からすると、WSAでのAndroid実行環境は正直な所、きちんと動くけれど・・・といった印象です。以下がその比較です。

※WSAもChromebookもアプリだけが全面に出るのでシームレスですが、Nox PlayerはOSそのものが画面に出てくるのでシームレスとは言えない(完全に独立した環境)。

| 項目名 | WSA | Nox Player | Chromebook | Google Play Games | Android Studio | DMM Player |

| 手軽さ | ✕ | ◎ | ◎ | ✕ | △ | ◎ |

| Google Play | △ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ✕ |

| 要求スペック | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |

| APKサイドロード | △ | ◎ | △ | ✕ | ◎ | ✕ |

| ADBデバッグ | ○ | ○ | △ | ✕ | ◎ | ✕ |

| アプリ互換性 | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ✕ |

| 余計なアプリの存在 | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| OSとシームレス | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ✕ | ✕ |

| 動作の軽さ | ○ | ✕ | ◎ | ✕ | △ | ◎ |

| マルチプラットフォーム | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ◎ | △ |

Windowsのソレは、素の状態だと本当に一部のAndroidアプリが使えるという程度で、何をやるにしてもかなり面倒な上に、やたらと要求スペックが高い点、また動作させるシステム要件がWSAの仕組み自体が高すぎる為、手軽さが全く有りません。普通にNox PlayerやLDPlayerを使ったほうが全然良いのではないかと。

但し、Nox Player等は土台にVirtualBoxを利用してるものが殆どで、マシンとの相性が合わず、チラチラしたり、余計なアプリが最初から入っていたり、操作性が悪い、画面がチラチラするなどの症状が出たり、仮想環境が重たいなどのデメリットもかなり強いです。

※現状ではAndroid StudioのAndroid Emulatorが最も動く環境です。

使えない人は・・・

システム要件にもあるように、Chromebookと異なりWindows11でAndroid環境を使う為にはかなり要求スペックが高めです。WSAと呼ぶ仮想環境上で動かしているからとも言えますが、それが故に要件以下のスペックで動かそうとしても、十分動かす事は出来ないでしょう。

そういった方々の次の選択肢は以下の2つ

- Nox PlayerやLDPlayerなどのAndroidエミュレータを利用する

- scrcpyなどの実機をPCから操作できるアプリを利用する

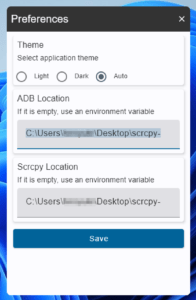

いずれも無償で利用出来ます。scrcpyはコマンドラインですが、GUIフロントエンドであるscrcpyHubもリリースされています。scrspyのフォルダを指定してStartするだけで起動可能です。

図:scrcpyで実機を操作してる様子

図:scrcpyHubで起動させてみた

図:scrcpyHubでの設定

GUIのLinuxアプリ実行環境

現在未だ、Windows10 Insider Previewで提供されている機能で、Windows Subsystem for Linuxのバージョン2に加えて、LinuxのGUIアプリをダイレクトに動作させるWSLgが標準搭載されると言われています。これは、Chrome OSのLinux実行環境と同じようなもので、Windows上でLinuxのGUIアプリがそのまま動作する為、GPUのグラフィックアクセラレーションも利用可能とのこと。

これまでは、コンソールの実行環境だけであったのが、面倒なX.orgの設定を行わずとも、利用できるようなので、今回のWindows11はとことん、Chrome OSの意識が非常に強いと感じます。VMware Fusionではまともに動きませんでしたが、VMware Workstation 16 PlayerではマシンパワーのあるPCを使ってるからなのか、問題なく動作しています。

※2021年10月12日、コマンドラインからでなくMicrosoft StoreからもWindows11用WSL Preview版が簡単にインストール出来るようになりました(公式発表)。

Power Automate for Desktop標準搭載

現在、Insider Previewにはまだ標準搭載されていませんが、次期Windowsより、MicrosoftのRPAツールである「Power Automate Desktop」が標準搭載されます。デスクトップ自動化だけでなく、Microsoft Power Automateとの連携も可能であるため、他のアホみたいに料金の高いRPAが駆逐されることが期待されています。名称がPower Automate Desktop ⇒ Power Automate for Desktopに変更になっています。

デスクトップ自動化が無料または低コストで業務で利用でき、なによりも標準搭載ということはデファクトスタンダードになるため、他社のRPAを利用してる企業は移行をそろそろ検討しておくべきでしょう。現在のWindows10でもすでにインストールすれば使える状態にあるので、無償で比較検討検証を行えます。

図:RPAはPADで決まりです

Microsoft Storeの変更

GoogleのGoogle Play Storeや、AppleのApp Storeを真似して始めたMicrosoft Store。しかし、今日に至るまで正直言ってUWPのアプリのお世話になったことは殆どないですし、GoogleやAppleのそれと違い、使いたいアプリが揃ってるわけでもなんでも無いので、使った記憶のない人も多いでしょう。

テコ入れなのか、パッケージされたWin32アプリの配信も可能になりましたということで、iTunesなども配信されてたりするのですが、Microsoft Storeから入れる必要はないわけで・・・

今回、テコ入れ項目としては

- パッケージされていないWin32アプリの配信も可能になる

- MS側のロイヤリティフリーで配信が可能になる(開発者の取り分が100%ということらしい)。

- MSの決済システム利用時は手数料が必要

- Androidアプリの配信が可能になる(実態は、Amazonのアプリストア)。

ただ、今後使うかなぁというと、多分使わないと思う。Google Playは当然利用できないのと、Googleは恐らく関わってこないので、Chrome OSのような幅広さは期待してはいけない。

また、Amazonのアカウントが必要になるので、結局はAmazonアプリストア開くとの変わらない気がする。

図:ストアアプリ使う?

画面分割機能

これまで、Windowsでは仮想デスクトップを装備してみたり、スナップという鬱陶しい機能を装備してみたり、いかに狭いデスクトップ環境の中でマルチディスプレイがなくとも利便性を向上させる取り組みをしてきましたが、そこにAndroidのようにウィンドウをならべて画面を分割する機能をWindows11から搭載することになったようです。

操作は、ウィンドウの最大化のボタンを右クリックすると、どういう配置にするかのメニューが出てくるので、選ぶだけ。

また、マルチモニターの場合のウィンドウの位置の記憶と再現が装備されて、スリープやモニタ切れでウィンドウがごちゃっと集まるといったこれまで長年苦しめられた現象も解消するようです。というか、なんで今頃ようやく装備したのか(フリーソフトを活用してウィンドウ位置保存などを行っていた人は要注意ですね)

図:便利といえるのかどうか

Windows Terminalが標準に

長い間、Windowsのコンソール環境は、コマンドプロンプトが担ってきており、PowerShellが登場、そして、Windows10ではWindows Terminalとなってきました。いよいよ、Windows11では、右クリックからも直接Windows Terminalが開けるようになっており、なかなか良いのではないかと。

Githubで公開されており、1つのアプリでcmd、powershellなど複数のコンソール環境に対応しています。楽ちんなのは、デフォルトではPowerShellが立ち上がるようで、WSLなどを入れてると、cmdでついlsコマンドを実行して怒られたりするといったことがなく、lsコマンドでフォルダ内の一覧が出てきたりと、便利です。

WSL2とWSLgの登場により、Chrome OS対抗や、macOS対抗を強めて、開発環境としての強みを強化しようというスタイルですね。

図:オープンソースで提供されています

Teamsと統合

製品版ではこれまでSkypeが標準搭載されていたものが廃止になり、Teamsが標準搭載となって、Windows11のメッセージアプリの中核を担うことになります。Googleが未だにメールを中心として見てMeetをコミュニケーションHubに据えていない上に、MicrosoftはTeamsを徹底的にコミュニケーションHubにする戦略を打ち出して着々とビジネスユーザから囲い込みを行っている現状、さらに一般ユーザも取り込もうという作戦。

但し、ビジネスユースと異なり、一般ユーザとなると、Facebook MessengerやLINE、Slackなど各々の世界観で利用してるユーザが多いので、標準搭載したからといって、それがスマフォにまで反映してTeamsを使ってもらえるようになるとはちょっと思えない。実際自分も業務ではTeamsを利用していますが、プライベートではほぼ利用していません。

※このTeamsチャットは個人アカウントのみ対応で、Microsoft365などの企業アカウントに未対応なので、組織で利用する場合は、コレまで通り、別途Teamsアプリをダウンロードしてインストールして使う必要があるという半端なアプリです(なんでこんなの出したのか意味不明)

※早速、欧州でTeams統合は反競争的として訴えを起こされているようです

図:まだ動作が非常に重たい

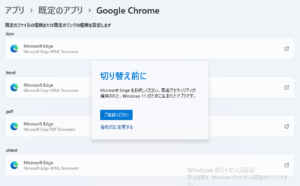

デフォルトブラウザの変更が厄介になる

拡張子ごとに変更する必要

Microsoftには昔から無駄な抵抗や、無意味なことで信用を落とすような機能をつけるエンジニアがいるのですが、今回またも「Microsoft Edgeから他のブラウザへデフォルトブラウザの変更を面倒」にする変更が加わって、なおかつ他のブラウザに変更するとEdgeへ戻すようなメッセージを出すという変更がWindows11に加わっています。

はっきり言って今はもうスマートデバイスでもWindowsでもChromeが圧勝しており、PCでいくらEdgeでシェアを取ったところで全く無意味だという事がわからないようです。

今回の変更は、ファイルの拡張子単位で全部変更を掛けないとデフォルトブラウザの変更にならないという厄介なことになっています。ユーザの利便性を大きく損ねる変更ですね。だったら、Chromiumベースなんてやめて、元の独自エンジンにでも戻せば良いのでは?EUからまた排除命令受けるでしょう。

※あまりにもユーザから批判が多かったのか?以前の方式に戻すという話がでているようです。

※2022年3月28日 - KB5011563のパッチが配信されており、既定のブラウザの変更が以前の方式に戻されたようです。全く無意味な囲い込み戦略でしたね。但し一括変更されるのは、htm, html, http, httpsなどで、pdfやsvg, xhtml等はEdgeのままになってるので手動で変更が必要です。

図:モバイルで大敗した理由がコレ

EdgeでChromeを検索すると

Microsoft Edgeの存在意義はインストール直後のChromeを検索してインストールすることだけ、と言われるほど〇〇引換券みたいな存在でしたが、現在、Chromeを検索すると、以下のスクリーンショットのような画像が出てきて、Chromeのインストールを妨害するネガティブキャンペーンが打たれています。

Chrome Downloadのページを開くと妙なポップアップも一時期出ていましたが、これ非常にまずいアウトローなやり方ですね。Google開発のブラウザエンジンを利用しておきながら、Chromeをディスるという非常識且つ庇を貸して母屋を取られるみたいな真似をするという所にダサさしか感じません(現時点、Edgeのシェアは5%未満)

図:姑息な真似をするITトップ企業・・・

Edgeから変更させないドライバ配布

2024年3月、あるハッカーによって外部プログラムからの標準のウェブブラウザの変更が阻害されているという報告があり、調査した所2024年2月の更新プログラムの中にucpd.sysというファイルがKB5034763およびKB5034765に含まれてることを突き止め、中身を解析した所レジストリおよびレジストリが無効化された場合用にタスクスケジューラに復活させる処置まで含まれていたとのこと。

かなり手の込んだ内容であり、もうここまでやるなら、Chromium使わないで自分でブラウザ開発したら?としか思えません。

解消法は

- PowerShellで以下の内容を実行する

New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UCPD" -Name "Start" -Value 4 -PropertyType DWORD -Force

- タスクスケジューラにて、UCPD Velocityというタスクを無効化する

タスク⇒Microsoft⇒Windows⇒AppDeploymentClient の中にある「UCPD Velocity」というタスク

- 再起動する

という手法。

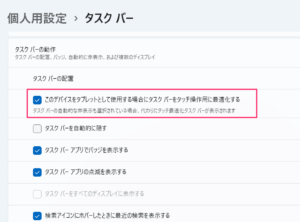

タスクバーのアイコンが中央揃えに変更されている

Windows10Xというお蔵入りしたOSからの移植というけれど、ChromeOSやmacOSのもろパクリと言われてる「タスクバーのアイコン中央寄せ」。これが初期設定でMSのエンジニアから押し付けられていました。当初はこれの変更方法もなく、またタスクバーの位置自体は現在もカスタマイズツールを使わないと変更が出来ません。しかし、アプデでアイコンの中央寄せだけは解消されたので、以下の手順で以前のスタイルに戻すことが可能です。

- タスクバーを右クリック -> タスクバーの設定を開く

- 個人用設定の下の方にあるタスクバーの動作を開きます

- タスクバーの配置が「中央」になっているので、これを左揃えに変更する

また、2025年4月3日、タスクバーにアイコンがいっぱいになってしまった場合に自動縮小する機能も装備されました。

図:左揃えに戻すことが出来た

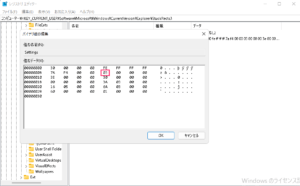

タスクバーの位置が下に固定されている

レジストリ操作で移動させる

色々タスクバー関係が改悪されていますが、位置も下に固定化されています。事務の現場ではよく利用されてる左右に移動させる、上に移動させるといったことが標準で出来なくなっています。Winaero Tweakerなどを使えば変更可能ですが、レジストリの変更でもこの位置の変更が可能になっています。

- レジストリエディタを起動する

- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3を開く

- Settingsというキーを開く

- 000000008というValue(2行目)の中に03という値があるのでこれを見つける

- この値の左側にカーソル移動させるためにクリック。Delで削って、01と入力して置き換える(00と02が左右のようですが)

- 03だと下に固定、ここを01にすると上に固定となります。

- OKをクリックして、Windowsを再起動(もしくはエクスプローラだけ再起動)

図:ちょっと変更が難しい

図:タスクバーが上に変更された

タスクバーを左右に配置する

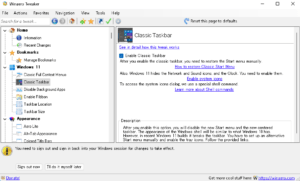

上記のレジストリ操作はなかなか面倒な作業で、ミスをするとオカシナことにもなりかねません。そこで、WinAero Tweakerを使って左右に配置する方法をいかに記述しておきます。

- Windows11の項目の中にある「Classic Taskbar」を開く

- Enable Classic Taskbarにチェックを入れる

- 下の方にSign Outと出るので、一旦サインアウトしてサインインし直す

- 同じく、Winaero Tweakerの「Taskbar Location」を開く

- LeftやRight、Bottom、Topがあるので、試しにRightにチェックを入れる

- Restert Explorerが出てくるのでクリックして、Explorerを再起動する

- タスクバーが右側に移動してくれる

- ちなみに、タスクバー右クリックで「タスクマネージャ」も出るようになる

※右クリックでタスクマネージャについては、Windows11 22H2より装備されました。

図:意外とサイドに配置出来ない不満の声が大きい

公式でタスクバーの位置を変えられるようにするらしい

そもそも過去のWindowsでは実現出来ていた基本的で地味な機能を、デザイナーの余計な仕事で動かせなくしたなんて事自体がただただマイナス要素でしかないのに、結局Microsoft公式でこれを実現できるようにするといった情報が出てきています。そもそもオフにする理由も目的も不明で、特に事務方の現場では不満の声が強いです。

この実装はWindows11 DevチャンネルのBuild 25309でだけ実験的に実装されているようです。

Turns out you can position the fully XAML taskbar up top, the experience is not all that great though 😅 pic.twitter.com/NmGjOVK0gR

— Albacore (@thebookisclosed) March 6, 2023

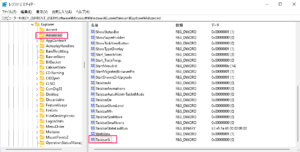

タスクバーの太さが固定化されている

Windows11を見てわかることなのですが、様々な改悪がやたらUIに集中してるのですが、タスクバーの太さも固定化されていて、現時点ではUIから変更することが出来ません。タスクバーのアイコンは小で長年使ってきた人からしたら、これだけでも結構なストレス。この設定ですが、レジストリから変更を加える事で、従来の表示に戻す事が可能です。ただし、時計の表示が枠に収まっていないという。

- レジストリエディタを起動する

- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\を開く

- 右側のパネルで右クリック⇒ DWORD 32bitを作る

- TaskbarSiという名前をつける

- 値を0にすると「小」となり、1で「中」、2で「大」となる

- 再起動するとタスクバーが細くなる

図:元々存在した設定。未完成のOSなのか?

図:タスクバーが細くなり満足

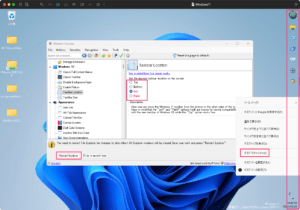

Surface向けにタスクバー伸縮機能

前述のタスクバーの太さ固定に反するかのように、今度はSurfaceのようなキーボード分離タイプのマシン向けに大して「タッチパネル対応」として、タスクバーの太さが伸縮するような機能がついたとか。Windows8のMetroで散々な対応で、スマートデバイスから完全撤退したものだとばかり思ってましたが、まだ未練があるようで。

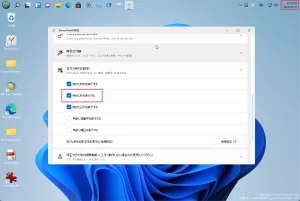

- 設定アプリを開く

- 個人用設定⇒タスクバー⇒タスクバーの動作を開く

- 「このデバイスをタブレットとして使用する場合にタスク バーをタッチ操作用に最適化する」をオンにする

- キーボードを分離すると有効化される

故にデスクトップ機種ではお目にかかることがないものの、おそらくコレが、前者のレジストリ操作で出てきた機能であると思われる。

図:意味不明な設定がどんどん増えていく

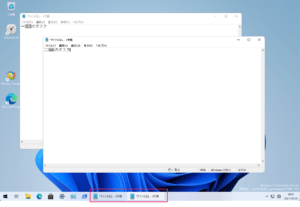

タスクバーの結合が強制される

Excelなどを何個も開くと通常はタスクバーにそれぞれのブックがタスクとして表示されます。設定によってこの「グループ化(結合)」をオンオフ出来ていたものが、Windows11ではアイコンの中央化の影響か?結合が強制化されており、特に事務作業での大きな障害になるようになりました。macOSやChrome OSを模倣した結果、SNSでも多くの不満の声が上がっています。

以下の手順でこのグループ化をオフというか元の状態に戻せます。但し、なぜかスタートボタンが機能しないケースがあるので、先に合わせてOpenShellなどを導入すると良いでしょう。

- PowerShellを管理者権限で実行する

- 以下のコマンドを入力して実行し、レジストリの値を変更する

REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced " /v TaskbarGlomLevel /t REG_DWORD /d 2

- WinAero TweakerにてEnable Classic Taskbarを有効にして再起動する

- クラシックタスクバーになってるので、Win + Rキーでファイル名を指定して実行を開く

- shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}を入力して実行

- システムアイコンのオンオフをクリックし、時計や日付などの表示をオンにする

- もう一度再起動する

- メモ帳を二個起動してもグループ化されずに表示されるようになる

※Windows11 22H2 Build 23466よりこのグループ化の強制が解除できるようになると発表。Never Combined Modeと呼ばれ、ようやくマイナス状態から一歩0に近づきました。

※2023年9月26日リリースのWindows11 23H2の大型アップデートでこの機能がリリースされてるようです。設定⇒個人用設定=>タスクバーの動作の一番下の方にあるオンオフでそれが可能になっています。

図:メモ帳がグループ化されてる様子

図:Classic Taskbarに変更

図:タスクバーの設定を変更

図:グループ化解除された

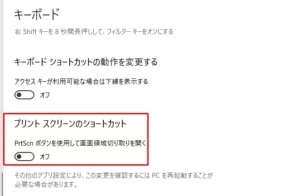

エクスプローラのメニューが変更されている

後述の右クリックメニュー以外にも、エクスプローラのメニューもやけに簡素なものに変更されています。自分はショートカットキーなどを多用するのでこれで困ることはないのですが、事務の現場職などの人は使ってるシーンをよく見かけるので、この変更は単純にマイナスでしかないでしょう。このエクスプローラのメニューを以前のスタイルに戻すのもレジストリの操作で可能です。

- コマンドプロンプトを管理者権限で起動します

- 以下のコマンドを入力してエンターで実行。元に戻すことも可能です。

- 再起動する

//以前のスタイルにするためのコマンド

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{d93ed569-3b3e-4bff-8355-3c44f6a52bb5}\InprocServer32" /f /ve

//元のWin11スタイルに戻す為のコマンド

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{d93ed569-3b3e-4bff-8355-3c44f6a52bb5}" /f

また、別のレジストリエントリを弄る手法として、以下のようなレジストリエントリを作成して実行することで古いWindows10時代のエクスプローラを復元する手法も公開されています。

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{2aa9162e-c906-4dd9-ad0b-3d24a8eef5a0}\InProcServer32]

@="C:\\Windows\\System32\\Windows.UI.FileExplorer.dll_"

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{6480100b-5a83-4d1e-9f69-8ae5a88e9a33}]

@="File Explorer Xaml Island View Adapter"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{6480100b-5a83-4d1e-9f69-8ae5a88e9a33}\InProcServer32]

@="C:\\Windows\\System32\\Windows.UI.FileExplorer.dll_"

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser]

"ITBar7Layout"=hex:13,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,10,00,01,00,\

00,00,00,00,01,00,00,00,01,07,00,00,5e,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

このレジストリからWindows11本来のエクスプローラに戻すレジストリエントリは以下の通りです。

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{2aa9162e-c906-4dd9-ad0b-3d24a8eef5a0}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{6480100b-5a83-4d1e-9f69-8ae5a88e9a33}]

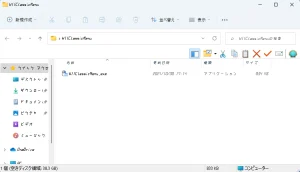

図:やけに簡素なメニュー。無いほうがマシなのでは?

図:昔のスタイルに戻せました

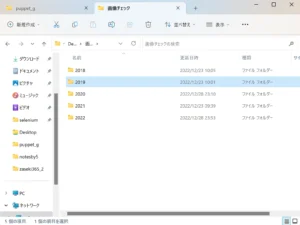

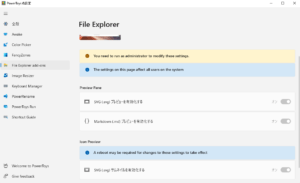

エクスプローラのタブ化と無効化

Windows11 22H2からInsider Previewで装備されていたエクスプローラのタブ化表示が実装されました。これにより、QTTabBarなどのツールで実装されていたような便利機能が標準装備となり、利便性が向上しています。

結果としてQTTabBarの機能とバッティングして壊れる現象も報告されているので同時に利用は控えたほうが良さそうです。ただし、標準のタブ化よりもQTTabBarのほうが機能が豊富であるため使いたい人も多い。其の場合、標準のタブ化をオフにするには後述してるVivetoolとコマンドプロンプトから可能です。コマンドプロンプトの場合は以下のコマンドを実行します。

- 管理者権限でコマンドプロンプトを実行する

- Vivetoolが入ってるディレクトリまで移動する

- 以下のコマンドを1行ずつ実行する

ViVeTool /disable /id:37634385 ViVeTool /disable /id:39145991 ViVeTool /disable /id:36354489

Successfully set feature configurationと出れば成功です

- OSを再起動する

- もとに戻す場合のコマンドはdisableをenableにしてコマンドを実行して再起動するだけ。

- レイアウトがおかしくなったら「QTTabBarEnabler」を起動しましょう。

図:標準でエクスプローラタブ化

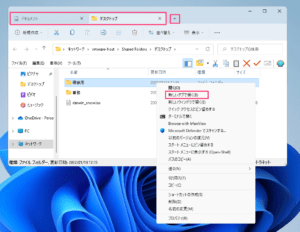

右クリックメニューが変更されてる

長年、Windowsで使われてきた「右クリックメニュー」の内容が妙な形で変更されています。ゴミ箱アイコンが追加されたり、利便性向上を目的としているのかもしれませんが、これまで使ってきたUIと大幅に変更されているため、またこれまではダイレクトに選べていた項目が、「その他のオプションを表示」を一旦クリックしてから出ないとアクセス出来ないので、逆に利便性を落としてるという非常に「アレ」な変更が加えられています。こういう押しつけが許されるのはAppleだけです。

さて、この鬱陶しいメニューですが、元の右クリックメニューに戻したい場合には、コマンドプロンプトを使って以下の作業を行います。

- コマンドプロンプトを管理者権限で起動します

- 以下のコマンドを入力してエンターで実行。元に戻すことも可能です。

- 再起動する

//右クリックメニューを以前の仕様にする場合

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

//右クリックメニューをWin11仕様に戻す場合

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f

図:不便になった右クリックメニュー

図:慣れに勝る利便性はない

マルチモニタ使用時にウィンドウ位置記憶する

WindowsというOSは今日の今日まで、マルチモニタな環境で拡張表示の場合、一方のモニタに表示していたアプリのウィンドウは、シングルモニタにした場合には、もう一方に全部集まってきます。しかし、再度マルチモニタにしても、もう一度手動でもう一方のモニタ側にウィンドウを持っていかなければならないというオカシナ状態が続いていました。

故に、ウィンドウ位置記憶プログラムのようなユーティリティを導入して、活用していた人も多いかと思います。今回、Windows11ではこの機能が超今更装備されたとのこと。くだらないUI弄りやどうでもいいデザイン変更などよりもこういう「当たり前」の機能の拡充に力を入れてこなかったから、こういった有志のフリーウェアが発展したのがWindowsというのがよく分かる新機能です。

AMD CPU対応

Branch Prediction Optimizations

Windows11 23H2に於いてAMD向けのBranch Prediction Optimizationsという機能が有効になったようです。主にZen5やRyzen9000シリーズなどが対象になるようですが、これによりゲームパフォーマンスが上昇するという触れ込みのようです。

対象の更新パッチは「KB5041587」。ROG Allyなどに使われてるZ1 Extremeが対象になるのか?は不明ですが、これまアプデの度にトラブルでパフォーマンスダウンみたいな話題が多かったので大きな前進になるのではと。ただ、Zen5ではむしろパフォーマンスダウンしたとの報告が上がっています。一方で24H2にすることでこれが逆の評価があがっていたりするので、どちらが本当なのか?

20%以上パフォーマンス向上なんて話も出ていますが、体感的には変わらないという評価もあったりするので微妙なのかも。

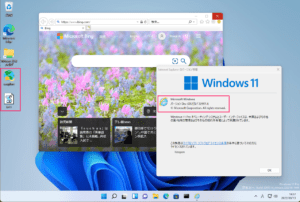

Hyper-VのNested Virtualization対応

今まで使えなかったの?というくらい今更対応その2が、AMDのCPUに於けるHyper-VのNested Virtualization対応。Windows10のInsider Previewにて既にテストはされていたものの、Windows11にて正式対応とのこと。

Nested Virtualizationとは仮想環境の中で仮想環境を入れ子で動かす事であり、この技術を利用するWSL2,、Windowsサンドボックス、Defender Application Guardもその対象になる。

図:このWSLgは仮想のWin11内で動いてる

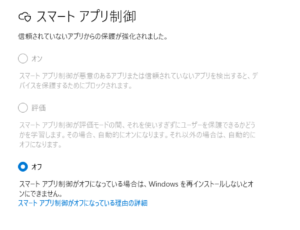

スマートアプリコントロール

Insider Preview Build 22593より追加で装備されているWindowsの新セキュリティ機構である「スマートアプリコントロール」。主にフィッシングやマルウェア、またAIを用いて怪しい挙動をするアプリの実行を制御するというウリ文句で装備されているものなのですが、なんと「OSを再インストールしないと有効化出来ない」というオカシナ仕組みになっています。この機能自体は、Windowsセキュリティの中に存在しています。

また、Windows11 Enterpriseではさらに「Credential Guard」「強化されたLocal Security Authority」の追加が予定されているとのことですが、懸念されるのがTPM2.0の件に始まり、これらの強化の結果としてWindows11は使い勝手を大幅に犠牲にして、最終的には「署名されていないアプリは実行不可にする」といったようなオープンソース潰しやフリーソフト潰しに走る懸念があります。

その場合、社内向けのアプリですら署名(お金掛かります)をしない限りは動作しないとなると、開発にも大幅は制限が掛かることになります。

また、これとは別にWindowsセキュリティにはデバイスセキュリティ⇒コア分離の中に、新たに「メモリ整合性」という悪意あるコードの混入をガードする機能が増えています(元々Windows10でも使えていたのがようやくWindows11でも)。但し不具合発生の報告が多い上に、Emotetなどにも無力など、デメリットが強い割に無力というが・・・

図:デフォルトというかアプデの状態だとオフのまま

メディアプレーヤのCDリッピング機能

Insider Previewのバージョン11.2206.30.0より、メディアプレーヤ単体で音楽CDからのリッピング機能が搭載されています。現時点ではまだDevビルドですが、いずれBetaやStableにリリースされていくと思われます。

MP3やAAC、FLACなどがリッピングできるため、別途フリーソフトを使ってのリッピングは不要です。ただ、iTunesなどですでにできてる事なので、そこまで重要かどうかというと、使い慣れたフリーソフトのほうが良いのではないかと。

サードパーティウィジェット

Windows 11 Insider Preview」Build 25284(rs_prerelease)のDev版から、サードパーティのウィジェットを使えるようになりました。ただし、ARM64にはこの機能が配信されていないようです(不具合があるからという理由であって、ARM64版に搭載しないということでは無い模様)。

ウィジェットボードの+ボタンから追加が可能ではあるものの、正直今更ウィジェット機能を使うかといったら、現代はもう変わりになるものがたくさんあるのと、過去に何度も廃止になってきた経緯があるので、開発モチベーションはちょっと低いのではと感じる。

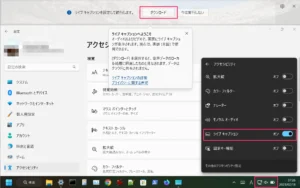

ライブキャプション

2023年2月17日時点でのWindows11 Build 25300以降(現在はInsider Preview Devチャンネルのプレビューリリース)において、新たなアクセシビリティ機能の1つとしてPC上の動画や発音に対して、自動的に文字起こしをし表示してくれる「ライブキャプション」機能が搭載されました。対応言語を追加すれば他の言語での表示も可能になっています。

22H2の段階では英語版のみでしたが、いよいよ日本語も対応し、ARM64版でも利用可能とのこと。

実際に利用する為には、Win+Ctrl+Lキーでオンオフが可能で、セットアップ時のみネット接続が必要。タスクトレイのサウンドなどの項目をクリック→アクセシビリティ→ライブキャプションをオンにしても動作する。

図:ここから機能をオンにしてデータをダウンロードする

図:上部にキャプションが生成される

Insider PreviewにCanaryチャンネル登場

現在、Insider PreviewにはBeta, Dev, Release Previewの3つのチャンネルがありますが、2023年3月7日よりCanaryチャンネルが追加されました。このチャンネルは、極めて挑戦的で高度な技量を要する者以外は推奨しないもので、Devチャンネルよりも不安定なAPI等がバンバン盛り込まれます。現在のDevチャンネルの人は自動的にCanaryに移行させられるみたいです。

故にCanary→Devへと戻すことも可能。アルファ版に近いような長期的な実装を要するものが乗ってくることになります。

また、カスタマイズツールのVivetoolを使って使って以下のコマンドを実行することでさらに「PCの準備ができ次第最新の更新プログラムを入手する」というオプションが有効化されて、より早くcanaryビルドのバージョンを手に入れられるとのこと。

//有効化する vivetool /enable /id:43132439 //オフにする vivetool /disable /id:43132439

図:一般ユーザお断りです

アプリごとに音量調整

Build25309より、タスクバーの音量ミキサーに於いてアプリごとに音量調整が出来るようになったようです。現在はまだDevチャンネル配信の機能であるため、廃止の可能性もアリえます。

Win+Ctrl+Vでも呼び出しが可能で、空間オーディオという新機能も搭載しています。

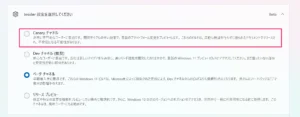

PrintScreenキーの挙動変更

長い間スクショを撮るキーとして活躍してきたPrintscreenキー。これまではクリップボードに全画面やShiftキーと組み合わせてアクティブウィンドウのスクショを撮る機能として活躍してきましたが、Windows11 Insider Preview 22624.1546からはSnipping Toolが起動するように変更されました。Win+Shift+Sキーでもそもそも起動出来ていたものですが、これでお役御免となるようです。

現行のWindows11でもアクセシビリティ=>キーボードの項目にこの項目があるのですが現在はまだ無効が標準。これが原則有効化されることになります。故にもとのPrintscreenキーとしての機能に戻すことも可能です。

※実はWindows10でも出来ます。

図:Snipping Toolが起動するようになる

ペイントのフルパスが変更されている

これまでのWindowsと異なり、標準装備のペイントのアプリのフルパスがWindows11 22H2より変更されています。

変更前:%windir%\system32\mspaint.exe

変更後:%LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps\mspaint.exe

サードパーティのアプリでペイントを連携動作させている場合には起動しない場合があるのでフルパスをよく確認しましょう。

ペイントに背景除去機能が搭載される

これ多分、macOSのVenturaやiOSで搭載された被写体切り抜き機能に影響を受けて搭載された機能で、写真から被写体だけを切り抜きして取り出す機能をペイントに装備させたものです(機能的には背景の削除と呼称してるようです)。2023年9月時点ではまだCanary版なので配信されるのはごく一部のユーザのみ。ペイントのバージョンとしては11.2306.30.0以降に搭載されるかもという状態です。

これまではGIMPなどのペイント系ソフトで割りと高度な作業をしたりして切り抜いていたものをAIを活用してさっくり切り抜ける便利な機能なのですが、今頃搭載という出遅れ感。

Bluetooth LEに対応

2023/5/24 リリースのパッチである「KB5026446」を適用することで、Bluetooth LEに対応するようになりました。音に拘りのある人は入れておくとよいかもしれません。

ただしこのパッチは必須パッチではなくオプションより有効化しないと自動でインストールされたりはしないので要注意。

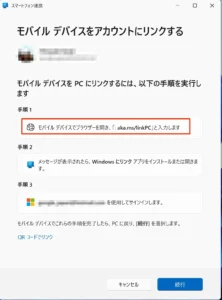

Phone Link for iOSリリース

Windows10ではすでに対応済みのAndroidと違って、iOS連携対応は遅れに遅れていました。ようやくMicrosoft側で対応がなされて、App Storeから「Windowsにリンク」アプリをiPhoneに入れる事で、Android同様にBluetoothでリンクすることが可能になります。

- Windows側のスマートフォン連携=>歯車=>自分のデバイス=>新しいデバイスのリンクから接続させることが可能。

- QRコードが出るのでアプリ側でこれを読み取る

- 通知や電話をかける機能などが使えるようになる。

- 写真はWindows11のフォトアプリでiCloud連携することで使えるようになります。

Androidよりも出来ることが少ないのであれですが、とりあえずこれで一歩前進しました。

新しいバックアップアプリが標準搭載

2023年5月23日、これまであったバックアップアプリを刷新し、Windows Backupという名称で新バックアップアプリを標準搭載しました。まだ現時点ではプレビュー段階(Build23466)ですが、将来的に正式リリースされる予定です。

これまで商用アプリで実現していたような以下の機能が出来るようになります。

- 新しいPCへの環境の引っ越し機能

- ファイルやシステム設定のバックアップ

- インストール済みアプリ、タスクバーへのピン止めの復元

これまで引っ越し専用アプリを使って移行していたような作業がこれで標準機能のみで実現することが可能になります。

Win32アプリがサンドボックス実行に

これまで長年使われてきたWin32 APIを利用してきたアプリケーションの実行が、Win32アプリ分離というサンドボックス内で実行されるようになり、よりセキュリティ面で安全になるということが売りの機能です。現時点ではまだ、実験中のようですがApp Containersという中で動くように実装されるようです。

IntelがCPUで32bit対応を将来的に切り捨てるという話も出てきており、WindowsでもいよいよWin32が過去のものになり、将来的には廃止という道筋の1つなのかもしれません。

KernelがRust言語で書き直し

これまで長い間OSのカーネルと言えばC言語等で記述されてきましたが、Rust言語で書き直したCanary ChannelのBuild 25905のバージョンから導入が始まってるようです。同様の事例がGoogleのAndroidのKernelがRust言語で書き直したという事例があります。

これにより、これまでの特にメモリ管理の不安定さ等が解消されるのか?といったことを期待して採用されてるようです。ユーザの見た目にはわからない内部の内容とは言え、高速化や安定性が向上するなら大歓迎の一方、C/C++といった長く活躍してきた言語が今後Rust言語で置き換えられていくとなると、往年の技術者は大変だなぁと。

このRustカーネルはWindows11 24H2から正式搭載されるようです。

Windows Update高速化

前述のカーネルがRustで書き直されるに伴い、Windows11 24H2ではWindows Updateの高速化も図られているようです。最大で40%以上も高速化されるそうですが、24H2自体が今はトラブル続きでアップデートが躊躇される内容なので、様子を見て適用するべきでしょう。

主にインストール時間、再起動時間、CPUやメモリの使用量最適化などが行われており、ダウンロードされるコンポーネントのサイズも小さくなっているようです。とはいえ、メジャーアップデートだとOSまるごと変える勢いで馬鹿でかいサイズがWSUSなどを流れてることを考えると、どこまで軽量化できているのか?

Windows Copilot

2023年6月30日、Windows11 Insider Preview Build 23493 Devビルド以降で、AIで対話して作業を実行する機能であるWindows Copilot機能が搭載されます。完全にCortanaを亡き者にして、Bing AI Chatと同じもの、つまりはChatGPTをバックエンドにデスクトップ作業をAIを通じて行えるようにするというある意味のリベンジです。

また、そこまで大掛かりな機能ではないらしいのですが、AlexaやSiriといった音声AIでは完全敗北していた点とこれらが現在停滞してるという現実の中でのリリースなので、どこまで実現されるのかは注目です。

なお、このWindows Copilotは企業で使う場合、情報漏洩や色々な懸念事項があるためキッティングでオフにしたいという要望もあるでしょう。機能をオフにするには以下の手順でオフにします。レジストリもしくはgpedit.mscで可能です。

- gpedit.mscを起動し、ローカルコンピュータポリシー⇒管理用テンプレート⇒Windowsコンポーネント⇒Windows Copilotをオフにするを開き⇒有効にチェックを入れて保存し再起動する

- レジストリの場合は、レジストリエディタを開き「HKEY_CURRENT_USERの\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsCopilot」を開き、右側のパネルに「TurnOffWindowsCopilot」をDWARD 32bitで作成、値を「1」に設定して再起動する

- コマンドラインならば、管理者権限で以下のコマンドを実行します。

reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsCopilot" /v "TurnOffWindowsCopilot" /t REG_DWORD /d 1 /f

正直なとこChatGPTがいかに進化しようともWindows11に標準搭載されようとも、現状では業務に役立つからといってホイホイ許可するわけには行きません。個人利用は個人の責任で済みますが、企業の場合それが結果を情シスや法人が責任取らないと行けないので正直現状はまだ解放するのは時期尚早、という企業はこのキッティングを入れておきましょう。

※2024/6/30、MicrosoftはCopilotをWindowsに統合することに関してめちゃくちゃ不評だったのか、一旦中止するというニュースが入ってきました。よって、現時点ではCopilotは単独のアプリとしてしか機能しない模様。つまり、ウェブのCopliotを使うだけの機能に成り果てて、ローカルの設定変更であったり探索といったような機能がもたらされない。

RARや7z・TARに標準対応

Beta Build 22621.2199より、圧縮形式であるRAR、7z、TAR形式にOSで標準対応しました。別途これらに対応するアーカイバをインストールすることなく解凍することが可能に。但しまだ暗号化には未対応のようです。現在はZIP形式は標準対応しており(LHA形式は対応から随分前に除外されました)、TARはgzipと合わせたtgzなども対応リストに含まれています。

TAR玉はLinuxなどでは割りと大昔から見かける形式でWSL2などが備わってる現在のWindowsに於いてはこの対応は自然な流れと言えるでしょう。

また、ダイアログで詳細な圧縮のオプションを指定出来るBuild 26040が予定されています。

※7z等についてはUIだけじゃなくコマンドラインから圧縮解凍なども出来るようになってるみたいです。

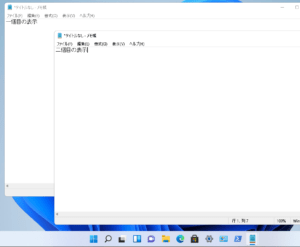

メモ帳の新機能

自動保存機能

2023年8月31日、Insider向けにメモ帳の自動保存機能がリリースされました。スマフォなどではおなじみですが、書いてる途中にアプリを閉じてしまっても自動保存され、次回起動時には続きからの表示がなされるようになっています。メモ帳のバージョン11.2307.22.0から利用が可能です。

内容だけじゃなくタブの復元もサポートしており、またファイル自体に勝手に保存されるわけじゃないので影響も防げる。またこの機能は任意にオフにすることも可能。

設定はどこに保存される?

Windows11の新しいメモ帳はUWPで作成されており、このアプリの設定はレジストリやGPOでコントロールされておらず、特定ディレクトリ内にあるsettings.datに保存されています。このディレクトリのパスは以下の通り。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsNotepad_8wekyb3d8bbwe\settings

故に、社内全員のメモ帳の起動時の設定を「新しいウィンドウを開く」に変更したい!!といった場合には、このファイルに設定を保存したものをActive Directoryなどで配布するしかコントロールすることが出来ないと思います。このファイルはテキストファイルではなく、バイナリデータとなってるのでコマンドラインからの修正が難しそう。

また、このバイナリデータで保存されてる設定をPowerShellから変更する手法をきぬあさ氏が開発していますので、スクリプトを実行して一斉変更を掛けるというのもアリ。

図:このファイルが保存先

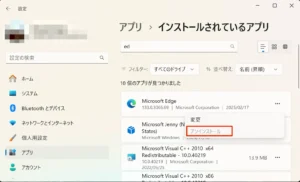

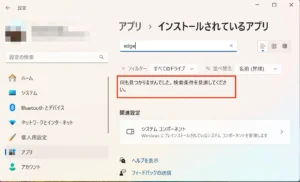

Cortanaやカメラが削除可能に

AlexaやSiri、Googleアシスタントに憧れて作成されたものの、ゴミのような機能しかないのにOSに組み込まれていてオフにもできなかったCortanaがついに削除可能になりました。かわりにCopilotが装備されたのでだいぶマシになったと言えるかもしれません。

同時にカメラであったりフォト、リモートデスクトップ、Peopleについても削除が可能となっており、鬱陶しい付属機能をオフにすることが可能になりましたので会社のPCでキッティングする場合に少しでも削ることが可能になって良い感じに。はっきり言ってPCでは要らない、殆どの人は使わない機能(リモデは自分は業務で使うけれど)なので、良い進化ではないでしょうか?

これらはInsider Preview Build 23585から可能となってるので、将来的にメジャーバージョンに搭載される予定です。これらの削除はインストールされてるアプリの一覧からアンインストールすることが可能です。

図:ようやく削除が可能に

コマンドにsudoが追加

これまでコマンドプロンプトなどから管理者権限でコマンドを打ちたい場合は、管理者権限で起動を別途行う必要性がありました。ここにLinux同様にsudoコマンドが追加されるという情報です。というか、未だにこの機能が搭載されていなかったことが正直驚きですが。

ユーザ権限で起動したプロンプトからsudo一発で管理者権限としてコマンドを実行できる為、面倒な別途起動がなくなります。Linuxでは大昔から実現出来ている機能です。

この機能ですが、Windows11 24H2から搭載されたようで、以下の手順で有効化することが可能です。

- 設定アプリを開く

- システム⇒開発者向けを開く

- sudoの有効化のスイッチをオンにする

- 「sudoによるアプリケーションの実行方法を構成する」にてどういう開き方をするかを指定する。自分はLinuxスタイルでインラインを選びたい。

Windows11 HomeでもBitlockerがデフォルトでON

まだ確定情報じゃありませんが、2024年5月4日のDeskmodder.deのサイトの情報によりますと、本来Bitlocker機能の無いWindows11 HomeでもBitlockerが24H2よりデフォルトでオンになる可能性があるという示唆が示されています。

設定⇒プライバシーとセキュリティよりオフにすることは可能のようですが、回復キーがわからないトラブルであったり、SSDのパフォーマンス低下など広い範囲で影響のあることなので、注意しておきたいポイントです。

Windows11 KB5041587のパッチを適用することで、Windowsから自分のAndroidスマートフォンに対してファイル共有をできる機能がリリースされました。この機能は23H2で利用可能であるため、現在手動で適用すれば使えるようになります。2024年8月時点ではプレビューなのでInsiderリリースのみ。

Windows Shareと呼ばれる機能で、スタートメニューには「スマートフォン連携」という形で表示されます。24H2にはすでに含まれているようです。

事前にAndroidスマフォに「Windowsにリンク」というアプリをインストールが必要で、スマートフォン連携でデバイスリンクをした後にこのアプリを起動。色々リンクできたら、Windows側で設定アプリ→システム→近距離共有にて「自分のデバイスのみ」にすればスタートメニューに出てくるようです。ただし、Bluetoothでの接続が必要になるようです。よって、仮想マシンからの接続やファイル送信は出来ません。

接続そのものは無線でオッケーです。

また、2024年11月からはスマートフォン連携が強化されて、ワイヤレスで接続したスマフォの中身をExplorerで直接操作することが可能になったようです。

図:デバイスリンクが必要

図:近距離共有を有効化

FAT32の最大サイズが2TBまで制限解除

長い間、FAT32のフォーマットに於いては32GBまでに制限されており、昨今のUSBメモリでも全容量をFAT32にフォーマット出来ず、仕方なくexFATにしてみたりNTFSにしていたりしました。しかしこの制限実は技術的制約でそうなったわけじゃなく、Windows95リリース時にその数値で設定したものがずーっと今日に至るまで引きずられてきたものだったそうな。

Windows11 Insider Build 27686よりこの制限が解除されて最大2TBまでFAT32でフォーマットが可能になった模様です。ただし、GUIからのフォーマットは依然として32GBの制限が掛かっており、この2TBのフォーマットはコマンドプロンプトからのフォーマットでのみ適用できるようです。ただし、2TBまでフォーマットが可能になったとはいえ

- 古いデバイスでの互換性までは考慮されていない

- 1ファイル最大4GBまでの制限はそのままです

これまではサードパーティ製の専用のフォーマッタアプリが必要でしたが、これでWindows上でも制限突破してフォーマットできるようになります。macOSでも読み込めるようです。

Recallと呼ばれる監視プログラム

特定のWindows11よりユーザの操作状況をスナップショットして保存し、3ヶ月間分の過去の挙動を検索できるようになるという謎の機能がRecall。外部やMicrosoftには一切送信されないとのことですが、監視するプログラムとはちょっと穏やかではありません。これまでも似たようなテレメトリ情報を収集してるという話がでているWindowsですが今度はユーザの操作を収集などということが海外で囁かれています。

ただしこの機能は現在、Copilot+PCという限定的なマシンでのみ有効化されているらしいのですが、この機能をARM版のノーサポート機種で動作させるという「Amperage」というツールが公開されていたりします。好き好んで使う人はいないとは思いますが、まだ現在はRecall自体がARM版Windows上でしか動作しないため、通常のx64版では動かないとのこと。

Windowsの自動修復機能の強化

これまでのWindowsは、Windowsが正常に起動できない状態の場合には、セーフモードなどで起動する時にも使う回復オプションを使い、スタートアップ修復、システムの復元、回復ドライブなどを使って修復を試みていました。しかし昨今はデフォルトでシステムの復元が無効にしてあったり、実際に復元を実行してみても復元できないなど、役に立つのか立たないのか?という状況でした。

本来はこんな時の為にDismコマンドを使ったイメージバックアップや、RescueZillaを使って取得しておくべきでしょう。

しかし2025年3月28日リリースのInsider PreviewであるBuild 26120.3653(KB5053658)のパッチを当てることで、WindowsREを利用したQuick Machine Recoveryという機能が実装されました。このWindowsREが本体に代わり起動して、診断を行い修復を行うというシステムの模様。

Windows11 24H2用のパッチであるのと、現在はまだPro以上にだけリリースされているようですが、Homeに対しても将来的にはリリース予定とのこと。この機能も回復オプションの中の選択肢の1つとして用意されています。コマンドラインからテストで起動する、実際に起動してみるといったことも可能になっています。

廃止される機能

これまで、Windows10に搭載されて利用可能だったものがいくつか廃止になります。また、現時点では不明ですが、VB6ランタイムや.net framework 3.5などの古いコンポーネントのサポート継続に関しても現在は不明です。

VBScript機能を非推奨に

Build25309より、これまで長年Windowsの標準スクリプト環境として利用されてきたVBScriptの機能をアンインストールする事ができるようになったようです。マルウェアの温床の1つでもあった反面、情シス的には様々な仕事をやらせるのに便利であったVBScriptですが、設定アプリ→アプリ→オプション機能から、VBScriptを選択してアンインストールを実行出来るようになった模様。

MSは現在はVBScriptを非推奨としてるようだが、一方でPowerShellを推してるのでこれも時代の流れなのかもしれない。

※2023年10月10日、正式に非推奨化されて将来のWindowsでは機能自体を削除する予定と発表されました。VBScriptで各種自動化してる領域はPowerShellでの書き換えが必要になります。

WebDAVやComputer Browserが非推奨に

2023年11月3日、これまでMS-DOSの頃から使われていたようないくつかのWindows11のサービスが廃止されるというアナウンスが出ました。VBScriptに続いてこれらも廃止されることで影響が大きいのはWebDAVかなと。廃止されるのは

- WebDAV機能(Webclientと呼ばれていた機能)

- Computer Browser(Windows10では標準で無効化済み)

- Remote Mailslots(MSDOS

これらに依存してる社内サービスがある場合はただちにリプレースする必要性があります。

NTLM認証の廃止

2023年10月11日、Windows11にて将来的にNTLM認証を廃止するという発表をしました。今後はKerberos認証を中心としていくようですが、古いシステムなどでNTLM認証に依存してるものについては今後使えなくなる可能性があります。特に影響を受けるのは古いタイプのNASなどがADのドメインコントローラに依存してアクセス権をセットしてるタイプのものは、利用不可能になるといったケースです。

NT 3.51の頃から登場したものなので相当古い。しかし、すでに2000年以降はKerberos認証が標準となってるので、よっぽど古い機器でなければ大きな影響は無いのではないかという予測。

Wordpadの廃止

Windows95の頃から搭載されつづけてきた、簡易ワープロ的ソフトウェアであるワードパッドが、将来的なリリースから削除されると発表されました。まだ具体的なビルド番号等は発表が無いものの、Microsoft Officeが無い環境で、フリーソフトについてきたRTF文書などを閲覧する手段がデフォルトで消えます。MSはWordを使えと言っていますが、わざわざこの為にWordを買う人もいないでしょう。

以降、Microsoft Wordが入っていないPCでは、LibreOfficeなどの互換ソフトで読めば必要十分なので、わざわざ購入は不要です。ちなみに見るだけであればAdobe Readerでも読めるので、大きく困ることはないでしょう(そもそも近年はRTF形式自体殆ど使われなくなっている)

タスクバーの位置変更

タスクバーは下部固定となります。ただ、これ多分事務の現場の方から多大なクレームが来ると思います。普段遣いの人はタスクバーを下部以外の場所に配置してるケースは少ないかもしれません、事務の現場だと、左右に配置してる人は結構います。これが固定化されるとなると、ユーザの自由度を大きく制限する事になりますね。ハック技で変更してる人もいるようです。

タブレットモード廃止

これまで搭載されていたWindows8でリリースされて続けられてきたMetroUIのタブレットモードが終焉を迎えます。というか、全く不要な上に、Windowsのタブレットなど誰か使っていた人いるのかな?そもそも、Windowsのタブレット向けOSはとっくに終焉しています。タブレットというデバイス自体が、すでに全世界的にiPadを除いて終焉に向かってるので、もはや今後注目されることもないと思うので、当然の流れと言えます。

Internet Explorer 11廃止

未だに会社標準指定のブラウザがInternet Explorer 11だったり、ネットバンキングがIE11指定となってるような時代遅れな所が日本の場合相当数あるようですが、世界ではとっくにChromeまたはChromiumベースのEdgeへの移行は当たり前になっています。いよいよコレにトドメが刺されます。

IEでしか動かないような、Microsoft JavaだのIEでしか動かないオカシナJavaScriptで組まれたイントラなど、負の遺産を抱えている企業はこれで終了です。十分な移行期間があったはずですが。

尚、それでもIE11を使い続けるといったケースの為に、わざわざEdgeにIE11モードが搭載されています。但しこれは常用することを目的としたものではないので、速やかにIE11からは卒業すべきです。また、Chromeでも拡張機能であるIE Tabを入れることでIE11オンリーサイトはIEコンポーネントで開けます(IE11は死んでもコンポーネントは存在してる為)。

図:殆ど社内サイトやファームバンキングだけだと思うけれど

※2021年10月5日、Google検索がついにIE11サポートを廃止しました。

※2021年12月28日、Qiitaにて、Windows11には実は互換性維持の為にIE11が残っており、起動する方法が発見されました。C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplorer.exeがいるものの、ダブルクリックしてもEdgeにリダイレクトされる。しかし、vbs等から以下のコードで実行すると、起動するようです。

CreateObject("InternetExplorer.Application").Visible=true

Powershellの場合は以下のコードをps1ファイルとして保存・実行します。

$app = New-Object -ComObject InternetExplorer.Application; $app.Visible = $true

また、簡単にIE11モジュールを呼び出すプログラムもGithubに出てきました。Outernet Explorerと銘打ってGithubでダウンロード出来ます。VBAなどから、OAuth2.0認証でIE11を使うようなケースや、IEコンポーネントを利用したプログラム用なので、これをもって常用する為のものではないので、Chromeなどを常用しましょう。このテクニックが封じられるのも時間の問題かと。

※2023年2月配信予定のインストール必須の配信パッチにて、完全に動作が封じられることが決定しました。MS公式の発表はこちら。

図:引数でURL渡す事も可能

アプリの廃止

これまで標準搭載されてきた、ペイント3DやSkypeなどが廃止になります。Skypeはもともと既定路線でTeamsに置き換わることはアナウンスされてきたのと、Windows11からTeams標準搭載なので当然の流れです。ストアからは入手は継続可能ですが、Skype自体がMicrosoftに買収されている為、いずれSkype自身サービス終了になるでしょう。

ペイント3Dは正直、ノーマルのmspaint廃止して搭載されましたが、まったく存在意義の不明なアプリのまま終焉を迎えます。

2024年11月以降はストアからも消滅したようです。

Cortanaが消える

Cortanaも、GoogleのAssistantや、AppleのSiri、AmazonのAlexaのような存在として生まれた割には全くと行っていいほど、今日に至るまでなんの役にも立たない上に何の愛嬌もない、人工音声AIというにはあまりにも粗末な存在で、ようやくこれが消え去ってくれるようです。実際には1アプリに引き下げられて、任意に使わない人にはもう目に触れることもなくなる形。

Microsoftはウェブ系の文化にあまり馴染まない印象。

代わりに前述にも紹介したChatGPTベースであるWindows Copilotが搭載。

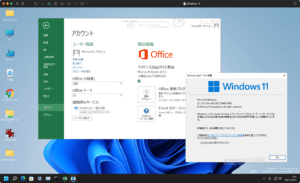

office2013サポート対象外になる

Windows11では、2023年4月までサポートがあるOffice2013のサポートが対象外になっています。あくまでもサポート対象外なのであって、動かすことは普通に可能ですし、正直言ってoffice2013で機能的に十分すぎるので、その後のofficeを無理して利用するメリットは殆どありません。ネット上にはあたかも動作しないといったような、しょうもない記事が出ていますが、完全に間違い(動作検証もしていない様子ですね)。

Windows11では最低サポートラインがOffice2021となるだけで、普通にOffice2013はインストールも動作もします。記事内では機能不足などと揶揄していますが、現実世界では追加された機能など殆ど使われることもありません。非常に問題のある記事ですね。あくまでも法人利用の場合で、サポート対象外となる事でのガバナンスの問題であり、動く動かないとは別問題です。

実際にExcel2013起動まで検証済みです。

図:記事の内容を鵜呑みにしないように

SMB1.0サポート廃止

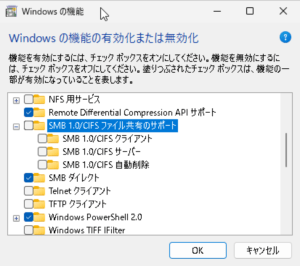

Windows10の時にもすでにNASに接続できなくなるという事がありましたが、セキュリティ上の観点から古いSamba1.0プロコトルサポートがいよいよ廃止になるようです。2022年4月時点でHOMEでは既にデフォルトで無効。現時点ではWindowsの機能の有効化または無効化より、SMB1.0/CIFSファイル共有のサポートをオンにすれば接続できないわけじゃないのですが、このモジュールも将来的に完全廃止になるようです。

正直、Windows2000時代の遺物なのですが、未だに古いWiFiルータの簡易NASサポートなどが、SMB1.0を使っていたりしてこれを未だに使ってるケースの場合、Windows11からは一切見えなくなると思われます。今どきのWiFiルータの場合、Samba2.0プロトコル以降のハズなのですが、もし古いNASを使ってる人は今のうちに、新しいNASに乗り換えてデータを移行させておくほうが良いでしょう。

※なおこの機能ですが、古いタイプのネットワークプリンタも利用してるケースがあり、0x00000709というエラーが出て印刷できないといったケースでも、任意に有効化すれば再び利用は可能になるようです。しかし将来的に廃止が決定してるものなので、ネットワークプリンタのリプレースを推奨します。

図:いずれこのモジュールも消える

WMICの廃止

Windows10/11双方で、21H2にてこれまで長らく使われてきたWindows Management Instrumentation Command lineが廃止されました。WMIと呼ばれVBA等でもシステムの深部を操作する有用な手段として使われてきましたが、非推奨として公式サイトにも掲載されています。

WMI自体が消滅するのではなく、コマンドラインツールが消滅してPowershellへの移行を促されています。VBAからWMIを使った手段がどうなるかは不明ですが、検証はしておく必要はありそうです。次期Windowsではデフォルトで無効化されるとのこと。

トラブルシューティングツール廃止

WindowsXP時代から登場し、数々のトラブルをツールで修復するトラブルシューティングツール。これが2023年から段階的に廃止され、問い合わせアプリに集約されて2025年に完全に終了することになりました。自分も特定の事例でお世話になったことはありますが、正直解決できたっていうケースは殆どありませんでした。

後継の問い合わせアプリはMicrosoft Storeにて配布されていますが、あまり期待できるものじゃないので入れたからトラブル解決できるとは思わないほうが良いかも。

AC3コーデックが廃止

Windows11 24H2よりこれまで標準で装備されてきた音声コーデックである「AC3」が削除されるようです。よってもしAC3を利用してる音源ファイルを再生する場合には、別途手動でAC3コーデックを入手してインストールする必要があるようです。

こちらからAC3コーデック自体は入手することが可能です。

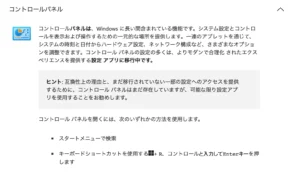

いよいよコントロールパネルが廃止されるかも

Windows11でも尚も設定アプリとコントロールパネルが分かれて健在なのですが、2024年8月サポートページにコントロールパネルの廃止に関しての文章が明記されました。

これまでもアプデの都度、いくつかの機能が設定アプリ側に用意されてコントロールパネルからは廃止されてきましたが、明確に明記されたということは近い将来コンパネがいよいよなくなるのかもしれません。1985年以来ずっと生き続けてきたこの機能が廃止後にGodモードはどうなるのか?

図:いよいよ終焉の日が

レガシーDRM非推奨化

2024年9月11日、Windows7のMedia Playerなどで再生できていたようなタイプの保護されたコンテンツやSilverlightコンテンツ、CDを保護付きでリッピングしたコンテンツの再生機能を非推奨化すると発表。

これらはサポート終了済みではあるものの、当時のコンテンツをNASなどに格納していて何気なく再生していたような人は、近い将来再生できなくなるので、別の手段で作り直すか?入手し直しになります。といっても、どれだけの人がそんなもの抱えているのか・・・・

WSUSの廃止

直接Windows11に関係するというわけじゃないのですが、長い間多くの企業でWindows Updateの配信コントロールに利用していた「Windows Server Update Services」ことWSUSが非推奨化指定されました。

Windows Server 2025でも引き続き利用はできるようですが、Microsoftの方針がEntra ID + Intune等への移行とサブスク課金への移行を画策してるようです。

コロナ禍でVPN越しにはWindows Update配信コントロールしようとして詰まったり・配信できないといったことは記憶に新しいですが、こういった大きな変化に対して漫然と構えていると、配信コントロールできなくなりセキュリティホールだらけとなって会社運営にも跳ね返ってくる可能性があります(かといってIntuneへ移行というのは相応の投資コストと手間が発生します)。

横河レンタリースでは、VPN越しでもWindows UpdateをWindows Serverを利用して細切れにして配信するというUnifier Castを随分前からリリースしています。WSUSよりも柔軟で安価ですので、こういった代替製品への移行のほうが手間もコストも掛からずに来たるべきWSUS終焉の日に備えることができるのではないかと思います。

Windows MRの廃止

Windows10で鳴物入りで登場し、VRなどへの対抗とも言うべきものとして登場したWindows MR。しかし、他は話題になることはあっても、MRについてはほぼ初期の頃から今日に至るまで話題になることもなく、24H2からは廃止されることになったようです。

2017年に始まったものの、正直なところAppleのVRもそうなのですが、旧時代感なゴーグルという仕組み自体正直鬱陶しい上に酔うなど、この領域の進化は、ハードウェアによる物理的なブレイクスルーがないと先はないと思う。

PPTP/L2TPプロトコルが非推奨に

2024年10月11日、Windows Serverに於いてVPNで利用されてきたPPTPおよびL2TPプロトコルを非推奨として、SSTPとIKEv2への移行を促すよう発表がありました。

すぐに削除されるわけではないものの開発継続はなされないため、もし利用してる場合には早急に回収すべきでしょう。

Skypeがサービス終了

ネット草創期である2003年に始まったネット通話・メッセージアプリであるSkype。2011年頃にMicrosoftが買収し個人向けTeamsの基礎として組み込まれています。まだ生きていたのか・・と思うところですが、まだ低価格で国際電話出来るツールとして使ってる人がいるようです。

そのSkypeですがいよいよ2025年5月にいよいよサービスシャットダウンとなるようです。TeamsのAPIのURLに未だにskypeの文字が含まれていたりと、skype自体はTeamsの通信の基礎として取り込まれてはいますが、既にメッセージアプリとしての地位も多くのサービスによって失い、電話の時代でもないのでこのシャットダウンは1つの時代の終焉として仕方ないでしょう。

後継というか既にもうなのですが無料の個人向けTeamsを使ってくれという事のようです。SkypeアカウントでTeamsにログイン出来るようになる模様ですが、安価な国際電話機能は提供されない。

ブルースクリーンの廃止

これまで長い間Windowsのエラー時の表示であるブルースクリーン(BSOD)が、2025年6月26日の発表によると、今年の夏のアップデートより廃止されるとのこと。今後は真っ黒な画面に簡素な表示となるようで、逆にヘルプデスク的には見えない画面が黒い画面であることしか情報を得られず、BIOS画面なのか?それともエラー画面なのか?電話対応ではわからなくなるのでは?との懸念が出ています。

Quick Machine Recoveryという新しい復旧方法も同時に出るようなのですが、そもそも先日発生したBIOS破壊などのアップデートパッチテロなどや、Windows11 24H2の不具合連発など、そもそもBSOD以前の問題が発生しており、Windows自体の信頼性に疑問が生じてる中でのこの応対は今後波紋を呼びそうです。

カスタマイズ

PowerToys

Microsoftがオープンソースで提供してるWindows10/11用のカスタマイズユーティリティです。Windows95の頃からちょっとした利便性を提供してくれるミニツール集として知る人ぞ知るツールです(その昔はもう一個、Kernel Toysなんてのもありました)

インストールすればすぐ使えますが中途半端に日本語化されているので、なんとなく使いにくいですが、提供してくれる利便性はなかなかおもしろいものが多いです。2021年9月3日にWindows11のスタイルに適応し、v0.45.0としてアップデートリリースされています。

PCを起動したままにしてくれるAwake(類似のものにDon't sleepがあります)、色を色々なコードで取得できるColor Picker(GoogleでもHTML Color Pickerと検索すると出てくる)、Windowの配置を整理してくれるFancy Zone、エクスプローラにSVGのプレビューやサムネイル表示・Markdown表示などを追加してくれるFile Explorer Addons、JPEG画像などの画像のリサイズを簡単に行えるImage Resizer、ホットキーの割当などを行えるKeyboard Manager、ファイル名一括変更をしてくれるPower Rename、コマンドキー入力でアプリを起動してくれるPower Toys Run、Windowsのショートカットキー一覧表示してくれるShortcut Guide。

今後もちょいちょい増えていく予定みたいです。

※2023/4/17 - PowertoysにchatGPTの機能を搭載するといったニュースが出ています。

図:Microsoftのエンジニアの遊び心から生まれたツール

Winaero Tweaker

Windows11からいつものMicrosoftのオカシナ制限が追加され「タスクバーの移動ができなくなった」というのが話題になっています。そこでこれを移動できるようにカスタマイズしてくれるソフトウェアがこのWinaero Tweaker。Windows10でもディープなカスタマイズができるソフトウェアといて貢献してきたソフトウェアですが、他にも

- ボリュームコントロールを旧式に戻す

- Windows Experience Indexを実行する

- タッチパッドの感度を調節する

- スタート画面のウェブ検索を無効化する

- CPUやメモリなどの情報を取得する事が可能

などなど多彩なカスタマイズができるようになっています。今回のオカシナ制限であるタスクバーの移動制限解除は以下の手順で可能です。

- Winaero Tweakerを起動する

- 左サイドバーのパネルの「taskbar location」をクリックする

- 右パネルの、今回は「top」を選んでみました。

- Restart Explorerをクリックする

- するとエクスプローラが再起動して、タスクバーの位置が変更されました。

図:見事にタスクバーの位置が変更出来ました

なお、UIが英語であるため、日本語化パッチを有志の方が作っています。現在最新版は1.30.0ですが、それ用のものがリリースされています。ただ、当ててみましたが、不具合があるようなので、オリジナルのまま使ったほうが良いかも。

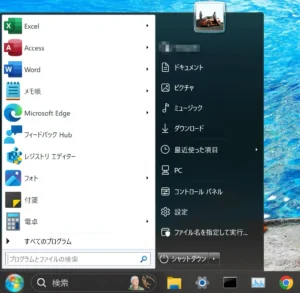

OpenShell

Windows10の時もお世話になったクラシックなスタートメニューを再現するツールがこのOpenShell。日本語化するためのDLLも公開されており、安心して利用できます。

旧来のWindows7までの懐かしいタイプのスタートメニューを実現出来るので、オススメです。今回は最新版βのOpenShellSetup_4_4_169.exeをダウンロードしています。

- OpenShellをダウンロード

- そのままセットアップをします。Classic IEはインストールしないように外します。

- スタートメニューからOpenShell Menu Settingを起動する

- 上部のShow all settingsのチェックを入れる

- Languageタブを開き、日本語を選んでOKをクリック。

- Replace Start Buttonにチェックを入れる

- 左下に貝のアイコンのボタンが出るので、これを利用する

図:懐かしいメニューに戻ってこれました

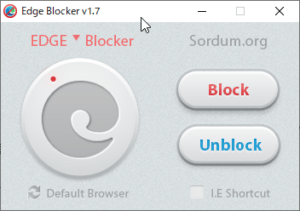

Edge Blocker

Windows11より標準となったウェブブラウザであるMicrosoft Edge。個人的にはChromeを推奨しているので、標準とは言え使いたくないのと、使う機会も無いので統一を図るために一律禁止にしたい。そんな場合に使えるのが、このEdge Blocker。但し管理者権限が必要です。

起動してBlockをクリックするだけで、Edgeの起動自体を阻止します。特に常駐するわけでもなくレジストリを操作してるだけのツールと思いますが、解除したい場合はUnlockをクリックするだけのお手軽仕様です。

合わせて手動で既定のブラウザは変更しておきましょう。

図:Edge自体使いたくない人におすすめ

EdgeDeflector

Windows11は、ニュースやヘルプダイアログ、Cortanaからのリンクなどを開く場合に、どういうわけか必ずEdgeが起動する仕組みになっているのを、自分が普段使ってるデフォルトブラウザで開くように変更するツールが、EdgeDeflectorです。

※Microsoftに対策されて使えなくなった模様。

インストール後の設定ですが、

- 設定アプリを開く

- アプリ -> 既定のアプリを開く

- 下の方にある「リンクの種類で既定値を選択する」をクリック

- Microsoft-Edgeをクリックする

- 選択するアプリを「EdgeDeflector」に変更する

図:迷惑なEdgeゴリ押しをとことん潰す

ThisisWin11

Githubにてオープンソースで開発がされているカスタマイズツールです。単なるカスタマイズツールというだけでなく、ユーティリティな機能も搭載しているツールです(英語UIというのがちょっと残念)。

ユーティリティな機能としては、PowerShellを利用したタスクの自動化、アプリの高速インストールとアンインストール、標準インストールされてる公式アプリの削除などなど。

カスタマイズ画面(System)では、テレメトリの削除やFAXの削除に始まり、タスクバーのアイコンの位置、ウィジェット機能停止などWindows11からの余計な機能の停止系の機能が殆どです。選んでからFix Issuesをクリックすると、レジストリの書き換えが始まり、即時反映します。動作軽量化に貢献しそうです。

図:いきなりFix Issuesをクリックしないように

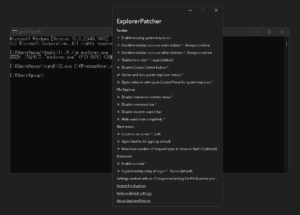

Explorer Patcher for Windows11

Windows11になってから、タスクバーやらエクスプローラのデザインや操作性が大きく劣化し、Windows10のスタイルに戻したい。けれどレジストリ弄るのは面倒で怖いという人向けに作成されたパッチツール集がExplorer Patcher for Windows11です。主に

- 右クリックメニューを以前のスタイルに戻す

- エクスプローラのヘッダメニューを以前のリボンスタイルに戻す

- Win+Xのメニューを以前のスタイルに戻す

- 全てのアプリを開いた状態のスタートメニュー表示にする

- タスクバーの配置を左揃えにする

などなど。使い方は、

- dxgi.dllをダウンロード

- Windowsフォルダに突っ込む。

- コマンドプロンプトから、taskkill /f /im explorer.exeを実行

- コマンドプロンプトから、rundll32.exe C:\Windows\dxgi.dll,ZZGUIを実行する

- 簡易メニューが表示されるので、有効にするものにチェックを入れる

- 最後にコマンドプロンプトからexplorerを実行して、画面が戻れば成功です。

2022年5月14日、日本語化したビルドが有志によって作成されました。日本語環境ではこちらを利用するのが使いやすいかもしれません。

※Windows11 24H2より、ExplorerPatcherで変更が加わってる場合、アップデートが出来なくなったり起動できなくなるようOSレベルでブロックが入ったようです。

図:英語UIなのと特殊な操作方法なので使いにくいかも

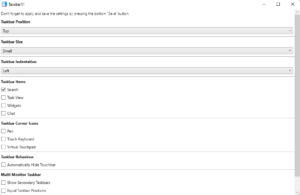

Taskbar11

タスクバーのカスタマイズに特化したユーティリティで、Githubにてメンテナンスされています。起動してみると

- タスクバーの固定位置(上・下)の変更

- タスクバーのサイズ(小・中・大)の変更

- タスクバーのアイコン類の配置のオンオフ

- タスクバーの自動的に隠すオプションの有効化

- マルチモニター使用時の挙動

などが設定できます。他のユーティリティより機能が限定的ですが、逆に使いやすいかと思います。レジストリ操作をしてるだけのアプリなので非常にシンプルです。

図:英語UIだけれど困ることはない

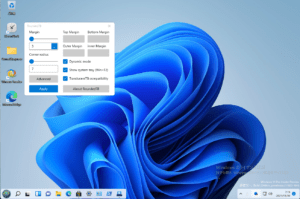

RoundedTB

Windows11のタスクバーはウィンドウと異なり依然として下に鎮座して角も角ばっている。この角に丸みをもたせたり、タスクバーではなく、macOSのドックランチャーのように独立表示させるような機能を持つのが、RoundedTB。タスクバー自体の透過も出来るようです。

アプリはGithubでメンテされており、Microsoft Storeで配布されています。透過するには「TranslucentTB」もインストールが必要となる。

図:タスクバーのダイナミックなカスタマイズ

図:透過すると格好良くなる

Windows11 Classic Context Menu

Windows11になってから右クリックのメニューが大きく変更されて、旧来からのユーザからすると場合によってはこれまでよりも1ステップ多い動作を必要とするようになり、逆に不便になっています。この右クリックメニューを旧式のものに変更してくれるユーティリティがこのWindows11 Classic Context Menuです。

アプリを起動して、Enable Windows11 Classic Context Menu Styleをクリックするだけ。レジストリを弄るのは嫌だなと言う人はこのツールを使うと良いかもしれません。

図:旧来の右クリックメニューに戻せた

Custom Context Menu

Windows11の右クリックメニューは残しつつ、メニューに独自の項目を追加し、自分でその内容をカスタマイズできるCustom Context Menuがリリースされています。日本人作者によるもので、ストアでもリリースされていますが120円。Githubでもリリースされておりこちらは無償で利用できますが、ストアアプリとしてバンドルされています。

ElevenClock

Windows11になってから、タスクバーの時計に秒表示や、セカンダリモニタに時計が表示されなくなってしまいました。これを解消するのがこのElevenCLockユーティリティで、一時期秒表示ができなくなっていましたが、最近また表示が可能になりました。

設定画面は日本語対応で、日付と時刻の設定で、秒表示にチェックを入れておけばOK。

※Build 22000.526からは、標準でセカンダリモニタでも時計が表示されるようになった模様。

修正パッチであるKB5026372にて秒表示が標準で出来る様になりました。ただしこのパッチ自体大きな問題を抱えているので避けたほうがよいかも。入れた場合はレジストリで編集も必要となっています。

- レジストリエディタを開く

- 「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced」を開く

- ShowSecondsInSystemClockというDWARD 32bitを作成して値を1にする

将来的にはUIから設定が変更出来るようになるでしょう。

図:秒表示できるようになりました。

Mica for Everyone

Windows11よりモダンアプリにはマテリアル効果を与えるマイカとよばれる効果が付けられています。しかし、Windows11対応のモダンアプリにのみ適用されるため、旧来のWin32アプリには適用されないため、デザイン上の差異や見た目のデザインが異なります。このWin32アプリにもマイカを強制適用するツールがこのMica for Everyone。

タスクバーに常駐し、backdropをmicaに変更するだけでOKです。ただし利用するには、Build22000以降が必要になります。また、実行ランタイムとして、.NET Core 3.1 Runtimeが必要です。

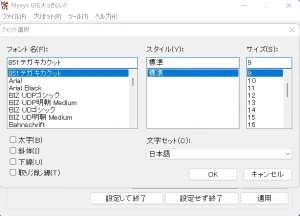

Meiryo UIも大っきらい!!

Windows11に対応したシステムUIのフォント変更ユーティリティがリリースされました。Windows10時代から利用されていたツールで、今回試しにこちらのフォントに変更してみました。

noMeiryoUI.exeを起動してフォントを選んで適用するだけです。ダウンロードはこちらのサイトから。

図:変更はとてもかんたん

Windows 11 Drag & Drop to the Taskbar (Fix)

Windows11は現時点では、なぜか以前のWindowsのようにアイコンをドラッグ&ドロップでタスクバーに登録する事が出来ず、タスクバーにピン留めという手順を踏まないと出来ません。これを再現するのがこのWindows 11 Drag & Drop to the Taskbar (Fix)。使用するには別途事前にVisual C++2015-2022 Redistributable x64がインストールされている必要があります。

実行する本体を適当に配置して、実行するだけでタスクバーに自由にD&Dでアイコン登録が可能になります。但し、RoundedTBなどの他のタスクバーカスタマイズアプリが作動していると動かないので注意。

アイコンをタスクバーに持っていくと、「リンク」という文字が出てきて、離すと登録されます。しかし、削除する場合は右クリックでピン留め解除でないと解除出来ないのが残念。タスクトレイにアイコンが常駐していて、他にも色々とできるようです。

図:何故この機能がオフになってるのか不明

Vivetool

Windows等でテスト用に実装されているものの、無効化されてる機能を強制的に有効化して使うことの出来るというツールです。正式版ではないものなので、将来的に消えるといった機能でも、先行して試すことも可能なものです。

モダンルックなタスクマネージャ機能などは後に正式装備されたりしていましたが、まだ公開前時点ではこのツールで検証していたりしました。

アプリはGithubでメンテされており、コマンドラインインターフェースとなっています。直近では、エクスプローラにタブ表示が加わる!?ということで以下のコマンドにて、Build22572にてタブ表示を見ることが可能です。管理者権限でPowershellを起動してから実行し再起動します。

.\vivetool addconfig 34370472 2

図:エクスプローラがタブ化した

AeroPeak 11

Windows7で搭載され、Aeroの機能の1つであったAeroPeak。ホットコーナーにマウスカーソルを移すと、ウィンドウを透明化して壁紙が見えるという機能で、Windows10までは使えていた。Winキー+Dで発動も出来たものだけれど、Windows11からは消えてしまった。

そのAeroPeak機能をWindows11で再現するツールがAeroPeak 11。但し署名されていないので、実行時にブロックされるので手動で実行が必要。

実行手順は

- AeroPeak11を起動する

- Position Peakをクリック

- オレンジの枠を好きな場所に移動配置する

- Save Position Settingsクリックで設定完了

- マウスカーソルを3.の位置に移動すると既存ウィンドウが透明化する

- タスクトレイ等に常駐はしません。

まだリリースされたばかりのソフトなので今後の発展が期待されます。

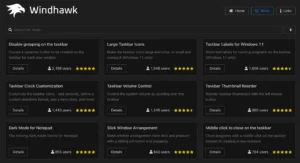

Windhawk

Windows11の仮想デスクトップおよびタスクバーの不満点を解消することの出来るModタイプのカスタマイズツールがWindhawk。Windows10用カスタマイズツールである「7+ Taskbar Tweaker」のWindows11版という位置づけのようです。

機能の追加をModを追加することで実現するちょっと変わってるアプリで、Modsを見ると、色々とリリースされているものの、一般の人にとって重要な機能はまだまだ実現できていない様子。

ARM版Windows11だとインストールで失敗します。

また、Taskbar Labels for Windows 11というModでは、タスクバーにアプリ名を表示するというものがリリースされており、アイコンだけで何だかわからんという不満を解消してくれています。

※2024年6月14日、タスクバーを縦置きにするためのModが配信開始されました。

図:たくさんのModsが増えたら化けるかも

図:タスクバーのアプリの名称表示も可能に

Tiny11

Windows11の無駄を極限まで削り落とした野良ビルドのWindows11。それが、Tiny11。故に自己責任なシロモノ。結果、特徴としては以下の通りです。

- RAMは2GBがあれば動作可能

- TPM 2.0やセキュアブートは不要

- 必要なストレージ容量は8GB

- Windows10からのアプデが可能

- ライセンスキーは標準のものを利用する

- Microsoft Edgeは入っていません。

- デフォルトでローカルアカウント仕様

自分で作成する同様のことが後述のツールであるTiny11 BuilderやWinDebloatで実現可能とは言え、よくわからないツールを使うのは気が引ける。

Win11Debloat

セットアップ直後のWindows11は余計なアプリがてんこ盛りです。これを一気に削除して軽量化するPowerShellスクリプトが公開されました。それがWin11Debloatです。PowerShellで叩くだけの簡単仕様。

主に、

- こちらのリストにある無駄アプリをアンインストール

- テレメトリやトラッキングに関する設定を一括でオフ

- Cortana無効化

- スタートメニュー内やロック画面の意味不明なヒント等がオフにされる

- 既存の拡張子表示をオンにする

- ウィジェットサービスの無効化

- タスクバーのTeamsアイコンの無効化

などなど。Batファイルがあるのでダブルクリックするだけで実行されます。その後指示にしたがって、1を入力後、何かのキーを押すと一気に無効化が開始されます。PCのキッティング等で利用できそうです。

また類似のものに、エクスプローラ周り重い人向け覚書.batというものもリリースされており、元ネタはここでこれをバッチで軽量化するスクリプトになっています。

StartAllBack

昔はスタートメニューを古い様式に戻すツールとして「Classic Shell」を利用していたのですが、開発停止をしてしまい大分経ちます。Windows11では利用できないので、代わりに利用するのがStartAllBack。

ただし、Microsoft側からアプデがある度に実行をブロックされる対象に含まれているため、その点は注意する必要があります。

図:Windows7スタイルにしてみました

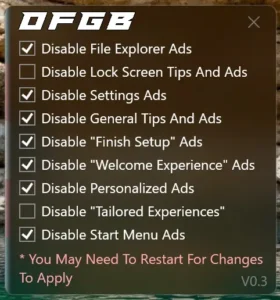

OFGB(Oh Frick Go Back)

Windows11という有償のOSにも関わらず、利益追求の為になぜか報告されてる「広告追加」。業務でも個人でも利用する上では迷惑この上ない鬱陶しいこの機能を簡単に排除するツールが登場しました。OSが出しゃばって来るなという話です。それがOFGB。Githubで公開されているのも皮肉が効いてる。

主な機能は非常にシンプルで

- Explorerの広告排除

- スタートメニュー広告排除

- セットアップ時の広告排除

- ようこそ体験という広告の排除

- ロック画面のヒントと広告の排除

- 設定画面の広告排除

- パーソナライズド広告の排除

レジストリの自動修正などでユーザが手を煩わせることなくこれら広告を一瞬で排除できます。会社のPCのキッティング時もイメージにこれらを適用した上でユーザには提供したいですね。実行には.net Framework 8.0が必要です。使い方は簡単でチェックを入れて閉じるだけ。

図:.net 8.0をインストールする必要性

図:とってもシンプルなUI

Microsoft Edge Uninstallers

Windowsに標準ブラウザとして搭載されているMicrosoft Edge。ブラウザだけでなくWebView2という形でコンポーネントとしてもOSに食い込まれており、他のアプリから部品として利用されていたりもします。

しかし、多くのユーザはChromeをインストールしてそちらを使っていたりするので、Chrome引換券的なポジションで最初に一回使われてその後使われないというケースも多々あります。

2025年2月7日に謎の「Edgeをアンインストールする方法」なるページがMicrosoft公式から出されて、中を見てみるとアンインストール方法は記載されていないという。そして該当のページを見てみると今はEdgeのホームにリダイレクトされているという。アンチChromeのムーブの1つと見られています。削除できない理由ページは残ってるけれども・・・

このMicrosoft Edgeを削除することの出来るスクリプトおよびEXE化したものがオープンソースで公開されています。それがMicrosoft Edge Uninstallers。試しにEXE版をダウンロードし、スナップショットを取ったVM上のARM版Windows11で実行してみました。見事に削除されました。WebView2コンポーネントも削除できるようです。

自己責任ではありますがどうしても削除したい、というケースではスクリプトも公開されているので中をよく確認して実行してみるのも良いでしょう。

※OSのシステムからURLを開く場合、Edge強制指定のケースがあるので要注意。当然アンインストールすると開かれません。

図:UI上からはアンインストール出来ない

図:消え去ったEdge

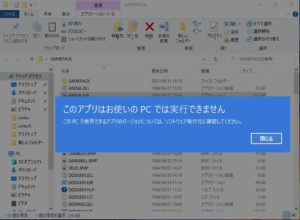

古いアプリケーションを動かす

Windows11はいよいよ64bitオンリーとなり、Windows10まであった32bit OSはリリースされません。この影響により、Windows11では古いアプリケーションの一部が動かなくなります。主に16bitアプリは32bitまであったNTVDMが無くなっている関係で動作しません。かといって、Hyper-VやVMware WorkstationやDOSBox、Qemuなどで過去のOS環境を構築してというのもなかなか骨が折れます。

ということで、手軽にこれらをどうにか動かす手段をいくつか探索してみました。

図:こんな感じで動かないケースがある

WSLg上でWineを実行

Windows11よりWSL2およびGUIを動かすWSLgが利用可能になりました。結果、Ubuntuを同時に動かす事が可能になっており、手軽に仮想環境を用意することが可能です。仮想環境であるため、パワーを要求するためそれそのものを動かすのは手軽ではなりませんが、Windows上でWineを動かす事が出来ると

- WSL上でWindows用のアプリをクロスコンパイルする事が可能

- Wineが使える事でWindows11でサポートしなくなった古いアプリを動かすことが可能になる

など、コレまでにはなかった利点も生まれています。詳細については、以下のエントリーを参考にWine環境を構築してみてください。

互換モード

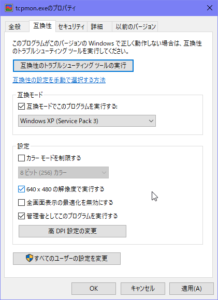

Windowsに標準搭載の互換モードを設定する事により動くようになることがあります。プログラムやショートカットを右クリック⇒プロパティの中に【互換性】というタブがありますので、ここで以下の作業をします。なお、2.については、内部的にバージョンチェックのコードが動いてるので通常ではどうにもなりません。

- 互換モード – どのバージョンのOSで動かしてるかのように振る舞うか?を選ぶ。

- カラーモード – おもに昔のゲーム用の設定。特定の表示色じゃないと動かないチェックが掛かってたりします。

- 解像度 – 640 x 480という特定の解像度でないと動かないチェックが掛かってたりするプログラム用。

- スケーリング無効 – 高DPIだとオカシナ表示になるプログラムで使います。あまり使った記憶はありません。

- 管理者権限 – Windows Vista以降は管理者権限じゃないとUACのせいでプログラムが動かないことが結構ありますので、よく使います。

自分がよく使っていた設定は、WindowsXP SP3で管理者権限を付与した設定です。Windows2000の設定もよく使ってました(Win10以降では2000の設定は消されていますが)。結構動きます。特に昔のフリーソフトやゲーム類で使う機会が多いですね。この画面は出る場合と出ない場合があります。

但し、この手法は16bitアプリは起動しません。また、32bitであっても、Win95時代のゲームが起動しないケースも多々あります。

※Surface Proの一部機種でこの互換性タブが表示されないケースがあるようです。

※Simcity3000の場合はカラーモードが16bitカラーでないと不具合が出ますのでこの仕組みを利用します。

図:互換モードの設定画面

DirectX9コンバータを使う

古いDirectX系のゲームを動かした場合、次項のフレームレート制限同様にあまりにも超高速で動作するがために、まともにゲームが遊べないというケースがあります。この場合、DirectX8→9にコンバートするDLLを入れることで正常動作する場合があります。

- コンバータをダウンロードする

- 中に入ってる「d3d8.dll」「enbconvertor.ini」をゲームのexeが入ってるフォルダにコピーする

- ゲームのexeを右クリックしてプロパティ→互換性タブをクリック

- 640x480の解像度で実行するにチェックを入れる

これで古いDirectXゲームでも高速動作を抑えて起動することが可能になるケースがあります。

フレームレート制限

昔のゲームなどで最新のWindows11で動かした場合、あまりにも高速で動作するが為にゲームにならないというケースが生じることがあります。MS-DOSなどの場合はそれはCPUが原因だったりするのでDOSBoxのようなエミュレータや仮想環境内でmosloなどのCPU速度を敢えて制限するアプリを併用することで対処が可能でした。

しかし、Windowsのアプリケーションとなると、対処法としてはnVidiaの場合は

- nVidiaコントロールパネルから3D設定の管理を開く

- プログラム設定で対象のexeを追加する

- 垂直同期をオンにする

- nvidia inspectorを入手しドライバー設定にてFrameRateLimiterを60にセットする

こうすることで、フレームレートに制限が加わり、異常な速度にならずにゲーム等がプレイできるようになります。モニター自体のフレームレートを下げるという手法も効果的です。

※bandicamのフレームレート制限機能を使って落とす手法や昔のユーティリティを使っても有効です。

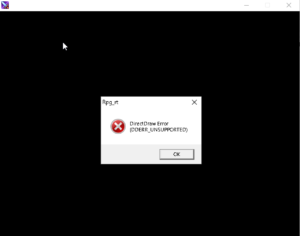

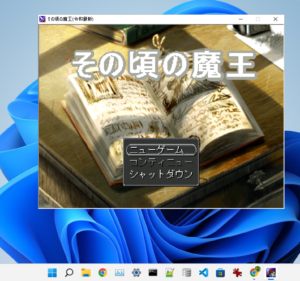

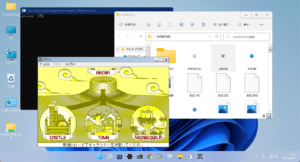

ウィンドウモードで動かすオプション

昔のフリーゲームの中にはRPGツクール2000で作られたようなタイプのものがあります。これらRPGツクール2000 RTPで動くフリーゲーム等は、前述の互換モードの設定以外にも、以下の処置をしなければ起動出来ないタイプがあります(DirectDraw Errorと出て動かないケース)。これは、フルスクリーンにしようとするRPGツクール2000特有のエラーです。

- フリーゲーム本体のRPG_RT.exeへのショートカットを作る

- ショートカットを右クリック⇒プロパティを開く

- リンク先のexeの後ろに半角スペースを入れてから「0 0 Window」を追記してOKを押す

- RPG_RT.exeを実行するとウィンドウモードで動くようになる

- また、ケースによっては互換性タブから「管理者として実行」をつけてあげると黒い画面の場合回避が可能です。

これでも駄目な場合には、ツクール実行君を使って、新たに実行ファイルを作り直すと動くようになるかもしれないです。試しにこのゲームを動かしてみたら、この処置で動くようになりました。

※Simcity3000の場合は、上記の3.で-wや-fいったオプションを入れることでウィンドウ表示やフルスクリーン表示をコントロールできます。

図:このエラーが出たらそのままじゃ動かない。

図:EXEに起動オプションをつけるだけ

図:無事にゲームを開始できた

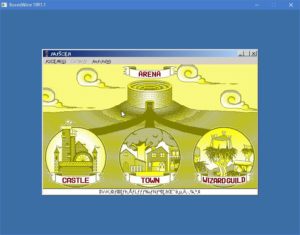

winevdm on 64bit Windows

Windows 10 64bitから無くなってしまったNTVDMの代わりを務められるのではないかと思うほどなかなか再現度の高いのがこの「winevdm」。使い方は非常に簡単で、otvdmw.exeに対して、16bitアプリのEXEをドラッグ・アンド・ドロップするだけでOKです。インストーラなどの場合展開できないケースもあるようですが、少なくとも、アリーナについては簡単に起動し、また文字化けもなく動作しました。

MS-DOSアプリケーションも対応しているとのこと。

A列車で行こう4はインストーラは32bitなのですが、本体が16bitという変な仕様で、同じくこのツールを使って起動させることができました。クラシックゲームをやるのには欠かせないツールと言えます。

※こちらのサイトに、winevdmを内包した状態でMSIX Packaging Toolを使って16bitアプリをパッケージし、インストーラを作成し尚且つインストール後も起動までできるようにする方法が記述されています。

図:あっけなく起動しました。素晴らしい

図:A列車で行こう4も動いた

WineD3D

Windows11にもなると動かすのが大変つらくなるのが、Windows9x時代のDirectXを使ってたようなクラシックゲーム。ほぼ動きません。クラッシュしたり下手するとOS巻き添えで落ちたり。仮想環境であるVMwareで動くかといったら同じくこの領域は全然だめです。提供元が修正版を出してくれてたりするならば良いのですがそんなゲームは殆どありません。

ということで、Wineを使ったDirectXのラッパーDLLとしてWineD3Dというものが出ています。アプリケーションのフォルダ内に対象のDLLをぶちこんで、アプリを起動するだけ。動けば儲けものです。

ただ自分がやりたかったGrand Theft Auto 1は動きませんでした。

ddraw.dllを差し替える

前述のWineD3D同様に、現在のDirectXでサポートされていないDLLが1つあって、それがddraw.dll。これを使ってしまってるアプリは現在のDirectXでは動きません。これは結構前に廃止されてしまってる機能で、当然動かしたい場合はそれを補完してあげなければならない。しかし、問題は現代のPCで補完したところで動くというものでもないのです。

そこで、いくつかの問題点を修正した改良版というかパッチを当てたddraw.dllというものがいくつか存在します。これも対象のアプリケーションのフォルダにddraw.dllを入れて起動するだけというシンプルさ。

入れたからと言って動くとは限らないですが、チャレンジする価値はあります。

Safedisc / Securom

Windows10の時点で既に規制の入ってるのが、署名無しドライバを利用したハードやソフトウェアが起動できなくなる問題。Simcity3000 Special Editionなどはこの仕組みに引っかかっていて、secdrv.sysに対して自己署名をしなければ動作しないという面倒な問題を抱えています。

署名する手順はこちらのサイトを参考にsecdrv.sysに細工をし、system32に入れるだけなのですがこの署名作業がかなり面倒です。

KOEI系や電車でGoなどの一部でこういったディスクを利用したものがあるので、上記の対処を行えばWindows11でも起動させることができます。

MS-DOS Player for Win32-x64

64bit Windowsとなると特に互換性が低くなっているのが、MS-DOSアプリケーション。もはや殆どの昔のDOSプログラムは動かなくなりつつあります。ましてや、16bitとなると全く動作しません。

そこで利用するのがMS-DOS Player for Win32-x64。仮想環境というより前述のwinevdmのようにナチュラルに動き、Windows11上のcmd.exe上で動作するので、Windows11上のcmd.exeで扱ってるかのように古いDOSアプリケーションを扱えます。古いDOS資産を復活させられるかもしれません。ゲーム系やグラフィック系は動かないとのこと(それらは、DOSBoxで環境を構築して動かすべきでしょう)。

msdos.exeが本体になり、基本的には管理者権限でcmd.exeを立ち上げてから利用します。日本語入力やコピペなどは普通に動作します。64bitへの変換機能もあるようです。

msdos\binary\i486_x86にあるmsdos.exeを取り出してみて、FDを動かしてみましたが普通に動きました。

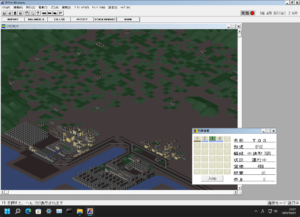

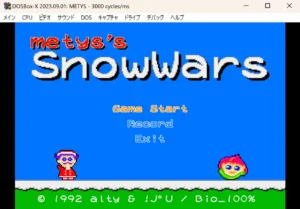

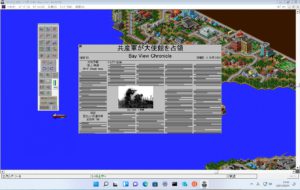

DOSBox-x

Windows11は完全64bitで互換モードがあるといっても、16bitな環境でさらにDOSとなるとほぼ動かすのは不可能です。ですが、DOS環境に特化したエミュレータを使うことで、過去のDOS資産をWindows11で尚も活かすことが可能です。その多くはゲームだと思いますが、日本語表示やキーボードに対応していますので、結構思ってるよりも手軽に構築ができてしまいます。

以下のエントリーを参考に構築してみましょう。なおこのDOSBox-xはPC98のDOSにも対応してるので、98のゲームも楽しむことが出来るので非常にオススメです。ジョイパッドなども認識しますので、過去のDOSゲームをバッチリ動かしたいならDOBox-xは必須のツールです。

図:DOS版セトラーズIIを動かしてみた

図:PC98のゲームも動作します

Is3Engine

時々古いインストーラを実行しようとすると、16bitや32bitの一部のインストーラで結局は起動できずに終わるケースがあります。これらはインストーラが古いのもさることながら、OSのバージョンチェックに引っかかってインストールができなくなっているケースが多いです。そんなケースに於いて、インストーラをきちんと32bitインストーラとして認識させて置き換えるのが、Is3Engine。

中に入ってるsetup32.exeをインストーラのあるフォルダに入れて実行。ノーマルなsetup.exeの代わりにインストーラを実行し、16bitのインストーラでも動作するようになります。但しインストール後のアプリが32bitでなければ、Windows11では動作しないので注意が必要です。前述のwinevdmと合わせて使うと良いでしょう。

実際にSimcity2000 Special Edition(インストーラは16bit)のインストーラを起動させてみたら見事に起動しました)。

図:インストーラだけ16bitというケースが結構ある

Boxedwine

WindowsにてWineを使って古い16bitアプリケーションなどを動作させようという非常に変わったプロジェクトがBoxedwine。現在最新版では、Wine5.0まで対応しているとのこと。Windows11が64bitオンリーになった事と次第に過去との互換性を失ってきてるからこそ、意味が出てきたとも言えるWineを使ったアプリです。

ちょっと使い方がとっつきにくい。しかし、16bitのアリーナというゲームがバッチリ動きました。文字化けしてるので、この辺りはちょっと苦戦しそう。動くけれどフォントの文字化け解消法がわからないと実用にはならないかも。

図:WindowsでWineを使うという荒業

個別のパッチを当てる

古いゲームを最新のWindowsで動かそうとすると、Wineでも動かずwinevdmでも作動せずといったことが普通にあります。手持ちのSimcity2000 Special Editionがそれです。インストーラが16bitであるため、まずインストールできず、インストール後もレジストリの不具合やそもそもsimcity.exeの問題で起動せず。しかし、こういったゲーム用に世界中の有志の方々が様々な解決法を見出し、公開してくれています。

今回はSimcity2000 Special Editionを動かしてみようと思います。

- Simcity2000のインストーラであるsetup.exeは動かないので、前述のls3Engineのsetup32.exeを使って起動するとインストール出来ます。

- インストール先は「C:\Maxis\SC2K」に変更してインストールを完了させる

- こちらのレジストリエントリをダウンロードして、ダブルクリックして、レジストリに情報を登録し直す

- こちらの修正パッチ用ファイルをダウンロードする(パッチの提供元サイト)

- 4.のファイルをsimcity.exeが入ってるフォルダに入れる

- パッチを当てる為のソフトウェア「つぎはぎ」をダウンロードする

- 6.のプログラムに4.のパッチを読み込ませると、パッチの適用が開始されて書き換えがされます。

- こちらの関連付け書き換え用のレジストリエントリをダウンロードして、ダブルクリックして、レジストリに情報を登録し直す。

- 一旦再起動してから、simcity2000.exeを実行すると起動する。

GOGなどの海外版はこちらに情報がありましたが、英語版なので適用してしまうとオカシナことになってしまいますので注意。このように、海外や国内で過去にトライした先人の方々のおかげで動くようになってるものもあるかもしれないので、前述の古いアプリを動かすテクが使えないケースでは探してみたらパッチがあるかもしれないので探してみましょう。

図:20年振りくらいに起動出来た

専用の移植プログラムを使う

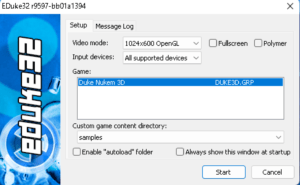

古いDOS用ゲームを現代のOpenGLなどで再現する移植用のプログラムが提供されてるケースがあります。自分も1995年当時購入したDuke Nukem 3DというDOSゲームを持っていますが、そのままではWindows11では当然遊べません。しかし、Duke Nukem 3Dの場合は、EDuke32というポーティングキットが有志の手によって作成されていて

- オリジナルのゲームのバグを修正

- Windows, Linux, macOS用にポーティング

- OpenGLを利用してグラフィックスのレンダリングを大幅に改善

- HRPという高解像度グラフィックスに入れ替えが可能

- マルチプレイモードを追加

- カスタムゲームマップを簡単に扱えるように改造(Atomic EditionやDuke Zoneなどのユーザマップなど)

- DOSBoxなどによるエミュレーションではないのでパフォーマンスはGood

といったオリジナルにはない大幅な改造がなされていて、DOSのゲームとは思えない再現を実現してたりします。Doomも同じ用に移植用のキットが作られているようです。Windows11上で動かしてみましたが、バッチリ動作しました。名作の場合このように移植用キットが提供されていたりするので、使うことでWindows11でも楽しめるかもしれません。

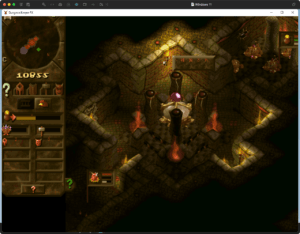

また、もう一本、Windows95の名作「Dungeon Keeper Premium」。これは32bitアプリではあるものの、Windows9x時代のDirectXであるため、WindowsNT系のWindows11では動作しません。これを動かせるようにしたのが、Dungeon Keeper FX。こちらも有志の方々によって作られている移植キットで

- GOGのDungeon Keeper Goldを日本語化

- 現代版のマルチプレイモードを新規に追加

- オリジナルになかったカスタムマップや追加レベルを収録

- ウィンドウ化表示機能を装備

などなど多彩な追加機能をもって、動かせる優れたポーティングキットで、Windows11でも動作しました。

図:EDuke32の設定画面

図:DOSゲームをWindowsで動かせた

図:現代でも昔のDirectXゲームが動かせる

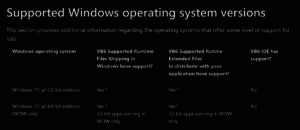

VB6のサポートが公表される

Windows11に於けるVisual Basic 6.0のサポートに関する情報が公開されました。それによると、開発環境であるIDEのサポートについては「No」が付き、一方でwowexec64にて、32bitのアプリの動作については「Yes」がついているので、動作自体はランタイムが入っていれば動作するようです。しかし、いよいよ開発についてはNoがついてるので、これで商売してる人はいい加減、VB6での開発を継続すべきではないでしょう(というよりも、Windows7の頃から、開発環境については公式にサポートされていない)

図:昔のゲームをする分にはいいんだけれど

Windows PEを作ってみる

USBメモリにWindowsを詰め込んで緊急時などに利用するポータブルなWindowsをWindows PEと呼び、古くはWindows XPの頃から存在します。Windows10でも作成が可能で、ドライバや緊急時用のメンテナンスツールを詰め込んで使うのが主な目的です。PE版は自分自身で作成が必要で、Aomei PE Builderのようなヘルパーアプリケーションもありますが、今回は素の状態で作成してみようと思います。

※Windows PEの場合、Windows11のような動作させるのに厳しい要件が無いので、要件外のPCでも動作すると思います。

図:こんな感じの簡素なUIとCUI操作が基本です

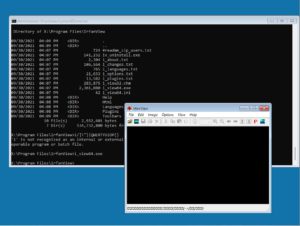

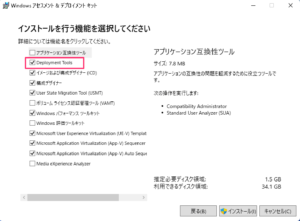

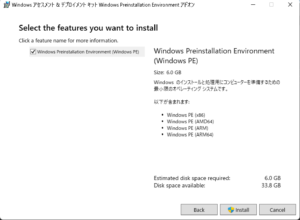

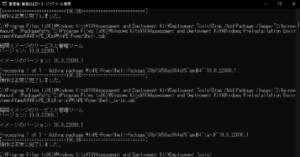

Windows ADKのインストール

作成に必要なキットをこちらのサイトから2種類ダウンロードします。Windows ADK for Windows11およびWinPE Addonの二種類です。ダウンロードしたら、実行しインストールしておきます。結構ファイルサイズがありますので注意(数GB消費します)。

必要なものは「Deployment Tools」なので、ほかはお好みでチェックを入れてインストールしてください。

同じように、Addonについてもインストールを進めておきます。

図:必要なものだけチェックを入れます。

図:Windows PEアドオンもインストールしておく

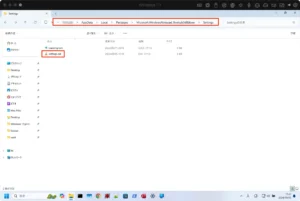

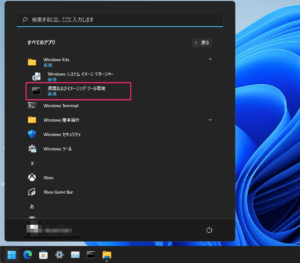

ベースとなるPEイメージを用意する

スタートメニューに登録されている「すべてのアプリ」->「Windows Kits」-> 「展開およびイメージングツール環境」を起動します(右クリックにて、管理者権限で起動が必要)。以下のコマンドを実行して、64bit環境用を作ります(Windows11は64bitしか存在しない為)

rem 変数を用意 set WS_DIR=C:\winpe set ADK_PATH=C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit set ADK_PACK=%ADK_PATH%\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs rem PEベースをコピーする copype amd64 "%WS_DIR%" rem boot.wimをマウントする Dism /Mount-Image /Imagefile:"%WS_DIR%\media\sources\boot.wim" /Index:1 /Mountdir:"%WS_DIR%\mount"

このマウントは起動してるシェルからでないとアンマウントできないので、間違って閉じてしまった場合には、dism /cleanup-wimを打ち込んでやり直しをすることになります。

図:このアプリが作成ツールになります。

パッケージと日本語関係の設定を追加する

そのままビルドしてしまうと、日本語関係の全てが使えません(キーボードレイアウトや入力ロケール、タイムゾーンなどなど)。まずはこの日本語関係の設定を組み込みます。以下のコマンドを入力して実行します。

アプリケーションの他に、PowerShellやWSH、フォントパッケージなどのWindowsの機能の一部を組み込みたい場合には、公式ドキュメントにもあるように、Windows PEに組み込むことが可能です。但しこのパッケージは依存関係が存在するので、一部は追加の順番を守る必要があります。今回はPowerShellだけ組み込んで見ようと思います。

Powershellは公式には、「依存関係:WinPE-PowerShellをインストールする前に、WinPE-WMI > WinPE-NetFX > WinPE-Scriptingをインストールします。」とあるため、その順番でインストールしておきます。

rem 各種パッケージの追加 Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\lp.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-FontSupport-JA-JP.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-WMI.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\WinPE-WMI_ja-jp.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-NetFx.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\WinPE-NetFx_ja-jp.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-Scripting.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\WinPE-Scripting_ja-jp.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-PowerShell.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\WinPE-PowerShell_ja-jp.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-DismCmdlets.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\WinPE-DismCmdlets_ja-jp.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-SecureBootCmdlets.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-WDS-Tools.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\WinPE-WDS-Tools_ja-jp.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\WinPE-StorageWMI.cab" Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Package /Packagepath:"%ADK_PACK%\ja-jp\WinPE-StorageWMI_ja-jp.cab" rem 機能の有効化と日本語化 Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Enable-Feature /FeatureName:SMB1Protocol Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Set-Allintl:ja-jp Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Set-Inputlocale:0411:00000411 Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Set-Layereddriver:6 Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Set-Timezone:"Tokyo Standard Time"

図:PowerShellを組込中

デバイスドライバを組み込む

標準的な環境で問題ないのであれば素の状態でもいけますが、この作業は必要ありませんが、追加のデバイスドライバが無いと見えないであったり、使えないといったハードウェアがある場合には、手動でPEに組み込んで置かなければなりません。特にノートPCのタッチパッド等が動かないケースがあるので、組み込んでおかないと、マウス操作ができなくなる可能性があります(USBマウスがあるならそれでも良いですが)

現在使ってるマシン用であれば、コマンドプロンプトを起動して

mkdir c:\drivers dism /online /export-driver /destination:c:\export

を実行すれば、ドライバー類がdriversフォルダに出力されます。また追加したい場合には、このディレクトリにinfファイルなどを含めておくと良いでしょう(特に無線LAN系やM.2.SSDなどはドライバの組み込みが必要となる)。

そして以下のコマンドを実行すればPEイメージにデバイスドライバを組み込むことができます。コマンドラインオプションとして、/ForceUnsignedを指定することで署名確認をオフにして強制インストールが可能です。

Dism /Image:"%WS_DIR%\mount" /Add-Driver /Driver:"C:\drivers" /Recurse

また、以下のコマンドで組み込まれたかを確認することが可能です。

dism /image:"C:\winpe" /get-drivers

アプリケーションの組み込み

自前のツールなどを組み込みたい場合には、C:\winpe\mount以下にProgram Filesなどができているので、この中に個別にフォルダを作って格納しておくと良いでしょう。レジストリ利用するようなものではなく、Portableで動くような(例:FireFox Portableなど)を組み込むことになります。今回はirfanview 64bit版を自分のPCにインストールして、フォルダまるごとコピーしました。

図:自前のメンテナンスツールはここに追加

組み込み内容を適用する

ここまで行った作業をPEイメージにコミットする必要があります(でないと作業が全部無駄になる)。Explorerなどは閉じておき、以下のコマンドでコミットします。

Dism /Unmount-Image /Mountdir:"%WS_DIR%\mount" /Commit

アンマウント失敗時には以下のコマンドでアンマウントする必要があります。

Dism /unmount-image /mountdir:"%WS_DIR%\mount" /discard

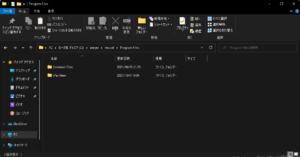

メディアを作成する

今回はUSBメモリに焼き込むのですが、USB3.0対応の高速で64GBくらいある容量のものをチョイスしました。速度面は特に重要で、USB2.0のものだと起動が非常に遅くなってしまいます。容量は10GB程度もあれば十分なのですが、追加のアプリやパッケージの容量次第で変わるので余裕を持ったサイズがあると作り直し時に制約がないので良いのではないかと。

以下の手順で作成します。予め、シンプルボリュームでFAT32でフォーマット済みです。

- まずはUSBメモリを差して、ドライブレターを確認(自分の場合はFドライブでした)

- 以下のコマンドを実行して焼き込む

- フォーマットするか確認されるので、Yを実行

- 書き込みを終わったら、コマンドプロンプトは閉じて大丈夫。winpe以下の作業フォルダも削除して問題ありません。

※後で量産することも考えて、一応ISOイメージでも出力しておくと捗るかもしれません。今回は500MB程度でした。

//isoイメージとして出力する場合 makewinpemedia /iso "%WS_DIR%" C:\winpe.iso //USBメモリに焼き込む場合 MakeWinPEMedia /UFD "%WS_DIR%" F:

図:USBメモリの中身はこんな感じ

DiskPart errorlevel -2147212243

USBメモリによっては、焼き込み時にこのエラーが出る場合があります。ISOイメージにしてrufusで焼きこんでも良いのですが、以下のコマンドでコピーでも動作します。ただ、このエラーはNTFSのディスクに対して書き込みをすると発生するので、FAT32のディスクであれば発生しない(というよりも、UEFIブートではFAT32である必要がある)ので、素直にFAT32で使えるようにUSBメモリのディスクパーティションを切ってフォーマットしておきましょう。(故にパーティションサイズは、32GBまでにしておきましょう)

xcopy c:\winpe\media\*.* /s /e /f F:\

起動させるために

そのままPC差して電源を入れても通常は起動しません。通常は「DVD, HDD, USB, Netowork」の順番でブートプライオリティがPCのBIOS/UEFIにセットされている為です。各々のPCのBIOS/UEFIの設定画面に入り、USBメモリをブートプライオリティとして内蔵ディスクよりも上にしてから、再度差して電源を入れて起動しましょう。

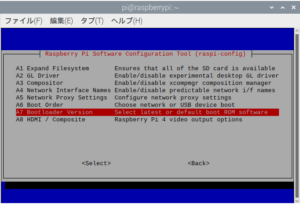

Raspberry Pi4で利用してみる

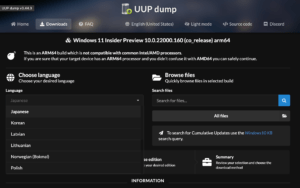

Windows10よりRaspberry Pi4などのARM系CPU向けにもOSが一部提供されています。ラズパイ用として提供されているものではないですが、インストールして利用することが出来ます。利用するにはUUP dumpというサイトを利用してダウンロードしますがMSのアップデートサーバにアクセスしてダウンロードしてくれる場所なので、UUP dumpが提供してるわけではありません。

以下の手順で導入出来ます。本バージョンはRaspberry Pi用に以前から提供されているWindows IoT Coreとは別物の本当のWindows11となります。ラズパイに興味のある人は以下のエントリーも参考にしてみてください。

ファームウェアアップデート

外付けSSDなどから起動するだけでなく、ファームウェアが古いと起動しないことがあるので、まずは既存のRaspbianのOS上から以下のコマンドを入力して、ファームウェアのアップデートを行います。rpi-updateの直後だとeeprom updateがpendingみたいな表示が出たら、一旦再起動して、別途そこだけアプデを実行する(shutdown -r nowにて再起動)

sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo rpi-update sudo rpi-eeprom-update -d -a

外付けのデバイスから起動できるようにする場合には、続けて、raspi-configを起動してセットアップを行います。

sudo raspi-config

GUIが起動するので、Advanced Options⇒Bootloader Version⇒Latestを選択。Reset Boot to defaultの問い合わせに対しては「いいえ」を選択して完了。

続けて、Advanced Options⇒Boot Order⇒USB Bootを選択。これでUSBデバイスから優先的に起動するようになりますので、USBメモリなどにイメージを焼き込んで起動が可能。finishを選び、その後rebootすると再起動してしまうので、「いいえ」を選択したのち、電源を落としてSDカードを取り除きます。

※利用するUSBメモリは3.0対応品を使い、USB3.0ポートに差して使う事。USB2.0だと非常に遅い。

図:外付けブートが簡単になった

イメージダウンローダを手に入れる

UUP Dumpのサイトに行き、Architectureがarm64のイメージをクリックします。今回は、「Windows 11 Insider Preview 10.0.22000.160 (co_release) arm64」をクリックしました。次のページでは、言語をjapaneseを選択し、Nextをクリック。homeとproにチェックが入っていますが、今回はhomeのみにして、nextをクリック。

最後の画面では色々オプション表示されますが、そのままcreate download packageをクリックしてダウンロードします。但し4MB程度のファイルで、これは本体ではなくダウンローダです。

※Windows10 ARMのイメージ用も公開されていたりします。

図:Windows Updateからイメージを作る

イメージをダウンロード

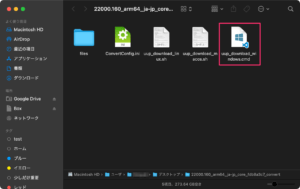

ダウンロードしたファイルを解凍してみると、何やら色々入っています。「uup_download _windows.cmd」がWindows用のバッチファイルで、これを実行します。

但しこのバッチファイルまでのパスに日本語が含まれてると失敗するので、アカウント名などで日本語を使ってる人は、外部HDDなどの日本語のパスが含まれない場所に保存してから実行するようにしましょう。通常はデスクトップに解凍してそのまま実行でOK(デスクトップはフルパス時にはdesktopとなるので大丈夫)

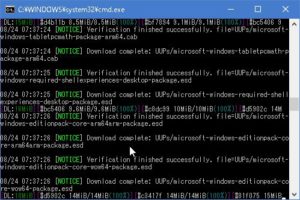

ダウンロードが完了すると青い画面となり、Press 0 to exitが表示されたら完了です。バッチファイルの場所にisoファイルが出来上がってます。非常に大きなイメージなので結構時間が掛かります。

図:バッチファイルで入手する

図:ダウンロード中の様子

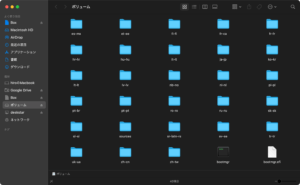

MicroSDカードに書き込み

WindowsにMicroSDカードをアダプタなどで接続します。このとき、SDカードをフォーマットするかどうか?聞かれることがありますが、フォーマットはしません。キャンセルしておきます。

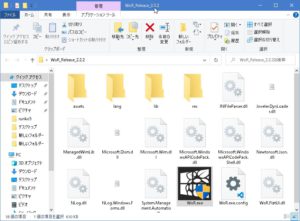

書き込みには、Windows on Raspberry Imagerを利用します。ダウンロードして解凍し、WoR.exeを実行します。使い方は非常に簡単で、ウィザード形式なので、言語、書き込み先ドライブの指定、デバイス(Raspberry Pi4)、イメージの指定、最新のドライバ、最新のUEFIファーム、最後にインストールをクリックするだけです。書き込みも30分程度。

今回は、22000.160.210811-1701.CO_RELEASE_SVC_PROD2_CLIENTCORE_OEMRET_A64FRE_JA-JP.isoというファイルが完成しました。

※設定のブートオプションに於いて、arm_freq=2000とover_voltage=6の設定を追加すると初めから2GHzのオーバークロックで動作するようになるようです。

図:WoRにてイメージを書き込む

図:イメージツールを使って焼き込む

起動してみる

手持ちのRaspberry Pi4は、4GBモデルなので、スペック的にはギリギリ。8GBモデルもありますが、CPU自体が強力なCPUではないので、Windows11を動かすには実用的では有りません。しかし、ARM Windows11の将来性や、ラズパイの将来性の一端を見るには良い実験です。

イメージを書き込んだMicroSDカードを差し込んで電源を入れてみる。ただし、

- PC版と異なり、Microsoftアカウントが必須です。オフラインセットアップが出来ないわけです。

- WiFiのドライバが無いようで、標準ではWiFiに接続させることが出来ないようです。よって、セットアップは有線LANで接続して行うことになります。

- Bluetoothが機能しないので、マウスやキーボードなども有線接続で行う必要があります。

- HDMIオーディオは機能しません。イヤホンジャックは有効です

- GPUが効いていないので、非常にもっさり動作です(Windows11からは描画にGPUの利用が増えている為)

- GPIOについても同様に使えない

- 常にディスクアクセス100%病が発生してる(CPUやRAMは普通・・・これが遅い原因かな)

- x86やx64のWindows用アプリがエミュレーションで動作する(標準でWin32や64アプリが普通に動くのはなかなか)

といった、まだまだPreview版なので制限だらけです。電源投入後の最初の起動までは裏でセットアップが進んでいてこれが、物凄い時間が掛かる・・・その後も再起動を何度か繰り返さなければならないので結構苦痛。辛抱強くとにかく待つのが重要。

ようやく起動したあとにWindowsのセットアップが始まりますが、キーボードは英語101キーボードになってるので、入力時に注意(@や_などは入力位置が異なります)

図:スクショ取るのに2時間くらい掛かった

カスタマイズ

現時点では、速度面で特に実用に向いていないので活用は難しいですが、少しでも改善することは可能です。主な改善点は以下の通り

- Raspberry Pi4のファームウェアアップデートを行い、USBメモリや外付けSSDからのブートができれば速度アップするかも(USB3.0ポートに接続するのを忘れずに)

- デフォルトでは最大3GBまでしかRAMが認識しない。ブート時にESCキーでBIOS画面に入り、「Raspberry Pi Configuration」⇒「Advanced Configuration」の中にある「Limit RAM to 3GB」をDisableに変更すると最大限度まで認識します。

- 画面解像度が低い状態で固定化2.同様にBIOSから、「Raspberry Pi Configuration」→「Display Configuration」の中にあるNative Resolutionのチェックを外して、自分のモニタの解像度にチェックを入れる(例えば、Virtual 1080pなど)

- CPUが貧弱なので、オーバークロックする事で強制的に処理スピードはあがるかも。但しGPU効いていない分、CPUに負荷が掛かってるので壊れるかも。アッツアツになるので要注意。BIOSの「Device Manager」⇒「Raspberry Pi Configuration」⇒「CPU Configration」のCPU Clock Rate (MHz)を2000に変更しても、デフォルトだと1.5GHz稼働のままのようです。WOR Control Panelのインストールが必要(discord内で配布されているようです)

64bit Windowsエミュレーション

ARMなSurfaceなどに搭載されているWindows11には32bitのx86エミュレーション以外にも、x64エミュレーション機能が搭載されており、ARMでありながら、Intelバイナリが動く仕組みが搭載されています(macOSのRosetta2みたいなもの)。2021年11月17日に正式にリリースされて、ARM Windows11で64bitのIntelバイナリも動作するようになっています。

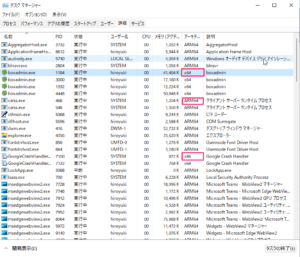

タスクマネージャなどでアーキテクチャがARM64とは別に、x86, x64が同居するようになっています。

図:3タイプのバイナリが動作してる

Youtube動画

関連リンク

- ファイアウォールに起因するVALORANTのエラー

- Windows 11 KB5055523アップデート混乱!アップデートのインストールが途中で停止する

- タスクトレイに表示される [ENG] の入力モード (キーボードレイアウト) を削除する - Windows11

- 【解決済み】Xbox Game Barが機能しない―2024最新

- プレビュー版「Windows 11」にも「PrintNightmare」脆弱性対策のアップデート

- マイナンバーカードの認証用クライアントソフトがWindows 11に対応

- 【Windows 11】なぜだか消えた「休止状態」を電源メニューに復活させる

- M1 MacにWindows 11をインストールする方法

- WSL2のUbuntuでsystemdをPID1で動作させる

- Windows 11に関して知りたいことを - EaseUS Software

- Windows 11インサイダー版、ソフトキーボードの背景をカスタマイズ可能に

- Windows 11でコンピューター名を変更できない現象

- 【悲報】Windows 11で一部のNVMe SSDの速度が劇的に遅くなる問題いまだ解消せず

- なんでWindows 11はセカンダリモニターに時計がないんや……っていう人に「ElevenClock」

- Windows 11のMicrosoft IMEで、いつものキーカスタマイズができないときの対処法

- Windows 11、Androidアプリはマルチウィンドウ対応で通知センターも統合

- Windows 11のAndroid SubsystemにAPKをインストールする方法

- Windows Subsystem for Android で Google Play Store を使う

- 知られざる新機能 SMB圧縮でファイルコピーを2倍以上高速化!

- WSL2でMySQLを起動するときは mysqld --daemonize を使う

- インターネットとMicrosoftアカウントなしでWindows11Homeをインストールする方法

- Raspberry Pi 4にARM版 Windows 11をインストールしてみる。

- Windows 3.0 Emulator for Browser

- Internet Archive、2500本以上のMS-DOSゲームを追加公開。Webブラウザ上でプレイ可能

- Windows 11 Insider Preview ISO をUUP dumpで取得する

- Windows 11の下部固定タスクバー、ハッキングすれば上部に変えられるって

- How to change taskbar position to top, right, left, or bottom on Windows 11

- Androidアプリのコードを書き換えずにほぼそのままWindows 10で利用できるようにする「Project Latte」が進行中

- Windows 11のスタートメニューを従来スタイルに戻すハック技、最新ビルドで早速無効化される

- Armにとって劇的転換点となるWindows 11

- Windows 11の必要スペック、わかりにくすぎるから解説します

- Windows 11更新後にWindows 10に戻せる猶予期間は10日間だけと判明

- 利用は厳禁だが…Windows 11導入時にTPM 2.0のチェックをスキップする方法が発見される

- Windows 11、Amazonを介さずにAndroidアプリのサイドロードが可能

- MS幹部に聞く「Windows 11」の真実…Google PlayのAndroidアプリは不可?

- ARMネイティブの速度とx64相互運用を両立 ~Microsoft、「ARM64EC」を発表

- Windows 11で必須になった「TPM 2.0」って何?TPMの役割や確認方法を紹介

- Windows 11の要件チェックツール「WhyNotWin11」がダークモードと日本語UIに対応

- 「Windows 11」のシステム要件確認ツール、いったん削除--不満受け修正へ

- 「Windows 11」と見られる新OS、Windows 7/8.1からのアップグレードをサポートか

- Windows 11」へ更新できない原因を調査する「ReadySunValley」、UIを一新

- Windows 11で国内PCの半数は買い替えが必要に? マイクロソフトは「モダンPC」で訴求加速

- Windows 11は何が新しい?Androidアプリが動き、IEは廃止

- Windows11では「死のブルースクリーン」が黒いスクリーンになるかも?

- Windows 11のTeams統合と「メッセージング戦争」

- 「Windows 11」をカスタマイズ可能になった「Winaero Tweaker」v1.20が公開

- Windows 11っぽい機能をWindows 10で試せるソフト 公式拡張ツール「PowerToys」を使ってみる

- Windows 10のサポートが2025年で終了〜やはり、Windows 11発表か

- 仮想化アプリParallels、Mac上でのWindows 11動作に「可能な限りの努力」を約束

- Windows 10 HomeでWSLgをさっそく試してみた

- Windows 11のスタートメニューやタスクバーをWindows 10風にカスタマイズする方法まとめ

- 朗報 Windows11でもOpen Shellが動作

- Windows 11の目玉機能の1つ「DirectStorage」は「Windows 10 バージョン1909」以降でも利用可能

- Windows 11統合の「Microsoft Teams」チャット機能がテスト開始

- 対処法:Antimalware Service ExecutableのCPU使用率が高い

- Windows 10のCPU使用率が100%のまま下がらない時の対処法

- Windows10 の停止しておきたいサービスとタスク

- Windows10の問題レポートを無効にする方法をご紹介!

- 一部PCは「TPM 2.0をサポートしていないのにWindows 11がインストールされている」と判明、中国やロシア向けの製品か

- 3 Ways to Get the Old Right-Click Context Menu on Windows 11

- Microsoft PowerToys: Windows 10 をカスタマイズするためのユーティリティ

- WindowsPEにもっと簡単にアプリケーションを追加する

- Windows10で「WindowsPE(WinPE)メディア」を作成する方法

- Windows 11のOneDriveエラー0x80049d61を修正する

- Device Guard の設定 (Windows ポリシー)

- ElevenClockを使用してWindows11のセカンダリモニターにタスクバークロックを追加する方法

- 【朗報 】VMware Workstation 16.2.0にWindows 11用のTPMサポート機能が追加

- MBR→GPT変換に関する備忘録

- Windows11に空のフォルダが大量に作成される不具合。Windows10から継続

- Windows 11 Killer networking bug may slow connection speeds in some games

- Windows 11、右クリックで開くコンテキストメニューが遅いという不具合が存在

- Android 13搭載のPixelはWindows 11とChromebookへAndroidアプリを「ストリーミング」可能

- 「Windows 12」マイクロソフトが開発開始へ、なお11の普及率は1%未満

- UTMを使ってM1 Mac上でArm版Windows 11を動かす!無償の仮想化ツールが完成度アップ

- VMware Fusion for Apple SiliconでWindows 11を使う

- Intel Mac にBoot CampでWindows 11をインストールする2022年度版

- MicrosoftがWindows 11への更新を全画面で求めてくる上にダークパターンを用いていたという報告

- Windows 11 の右クリック新規作成にテキストが無くなった時の対処方法

- Windows12のリリース時期が報じられる。2024年6月に登場か

- EdgeのUI表示が大幅高速化。メモリ8GB未満の環境などで特に有効

- AIがデスクトップ上のすべてを説明してくれる「Be My Eyes for Windows」が公開

- WSL2でCUDAをインストールする

- Windows on Arm finally has legs

- Microsoftの古いドライバーリストのせいで何百万台ものWindows PCが何年もの間マルウェア攻撃にさらされていたことが発覚

- Z890マザー搭載PCに於いて24H2でBSODやネット接続できなくなる問題

- MicrosoftがCopilotを Windows Intelligence にリブランドして展開する可能性

- 職場のWindows Server 2022が「勝手にWindows Server 2025へアップグレード」される事態が発生

- OneDrive (Business) ファイルの競合時の動作の変更: EnableHoldTheFileポリシー

- Windows10/11のタブレットUIを回避する

- Windows 11 24H2、自動で行われるストレージ暗号化に注意を

- win11 24h2、デフォルトで位置情報オフ?

- Location Services Disabled and Grayed out in Windows 11 24H2

- 修正: これらの設定の一部は、Windows 11 で組織によって管理されています

- Windows 11の企業向け更新が進化。ついに「再起動なし」のホットパッチがデフォルトに

- 【Windows11】Microsoft PDF 印刷を削除する方法(アンインストール)